Nove anos depois do crime de Mariana, segue a luta por justiça e pelo controle da mineração globalizada

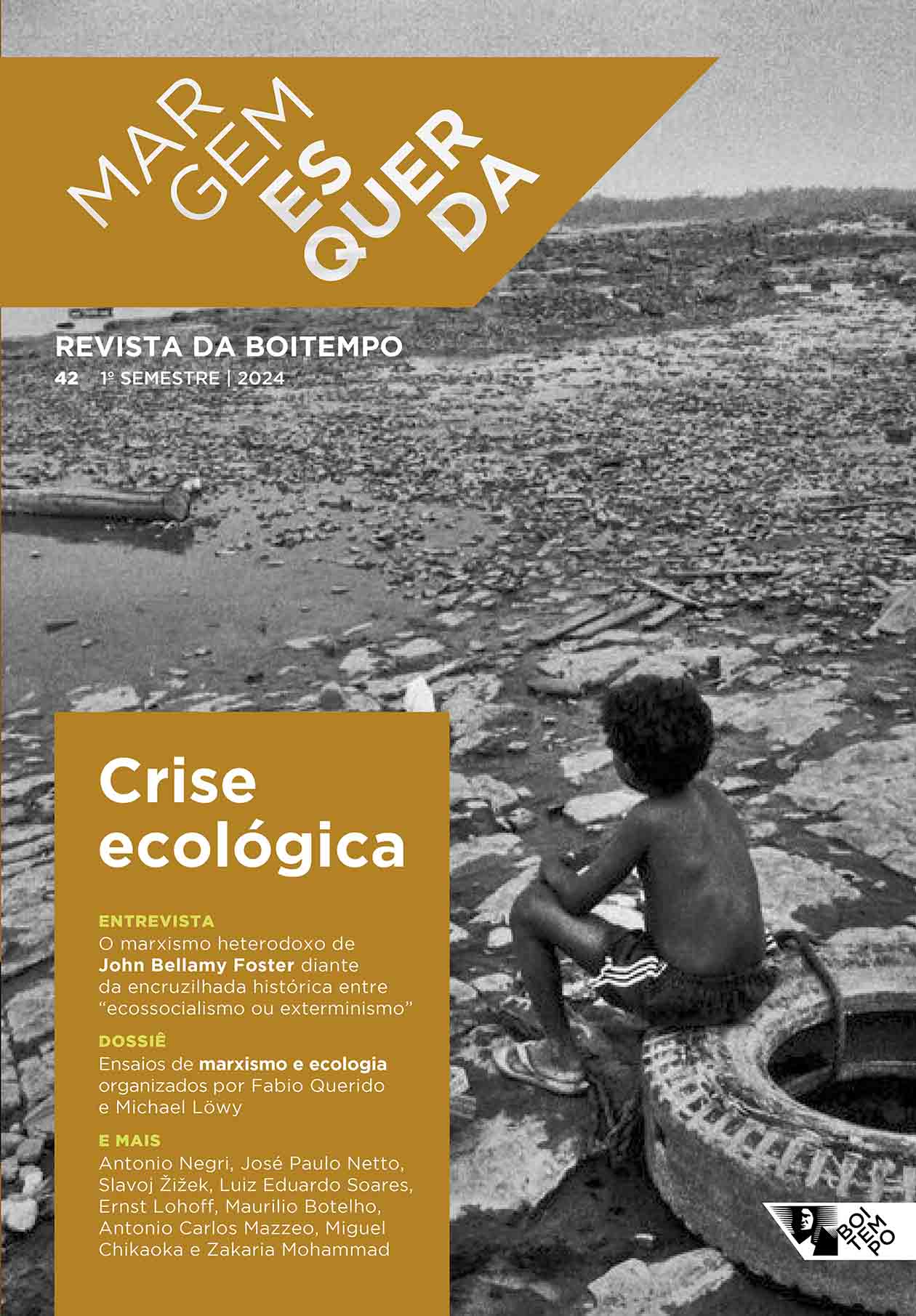

Vistoria realizada pelo Ibama em outubro de 2017 para verificar a recuperação dos afluentes do Rio Doce atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais

Foto: Vinícius Mendonça/Ibama (Wikimedia Commons)

Por Thiago Aguiar

Nesta semana, em 5 de novembro, completaram-se nove anos da ruptura da barragem de Fundão em Mariana (MG), que matou dezenove pessoas, afetou ou desalojou centenas de famílias e comunidades, além de destruir os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A barragem era operada pela Samarco, uma joint-venture entre Vale e BHP Billiton, e sua ruptura produziu uma enxurrada de 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica com rejeitos de minério de ferro, que devastou a bacia do rio Doce e ecossistemas do interior de Minas Gerais até a foz do rio, que originalmente deu nome à Vale1, no litoral do Espírito Santo.

Outro marco importante da luta por reparações a esse crime social e ambiental iniciou-se há duas semanas, com o início, em 21 de outubro, do julgamento da mineradora anglo-australiana BHP Billiton na Corte de Tecnologia e Construção de Londres. A ação foi movida por 620 mil pessoas, 46 municípios brasileiros e mais de duas mil empresas atingidas pelo rompimento da barragem, que demandam a responsabilização da BHP e o pagamento de uma indenização de 36 bilhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 270 bilhões. Trata-se de uma das maiores ações coletivas ambientais da história. Apesar de a Vale não ser ré nesta ação, as duas transnacionais sócias na Samarco fizeram um acordo para dividir igualmente os eventuais custos com condenações judiciais no processo.

Não por acaso, ao mesmo tempo em que se iniciava o julgamento em Londres, foi assinado em Brasília, em 25 de setembro, um acordo de repactuação pelos danos causados pela ruptura da barragem do Fundão por Samarco, Vale, BHP Billiton, a União e os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Até então, as empresas haviam concentrado as ações de reparação, reconstrução e pagamento de indenizações na Fundação Renova, criada em 2016 com esta finalidade e cuja atuação foi criticada, desde o início, pelos afetados, movimentos sociais e ambientais pela sua morosidade, falta de diálogo e escassez de recursos aportados. Agora, depois de anos de luta dos milhares de atingidos, a Samarco e suas controladoras comprometeram-se a pagar R$ 170 bilhões para ações de reparação e indenizações. Desse valor, R$ 38 bilhões já haviam sido pagos pela Fundação Renova, que agora será extinta, R$ 32 bilhões serão aplicados pela Samarco em indenizações, reassentamento de comunidades e recuperação de áreas degradadas, e R$ 100 bilhões serão destinados à União, aos governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, e aos municípios que aderirem ao acordo.

Há, no entanto, um aspecto importante a se destacar no acordo: os indivíduos e municípios afetados só receberão recursos e indenizações se optarem por aceitar o acordo de repactuação e desistirem de outros processos, como o que está em julgamento em Londres. Por isso, comunidades quilombolas e o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) solicitaram o adiamento da homologação do acordo, mas não foram atendidos pelo Supremo Tribunal Federal. Também há críticas e questionamentos à ausência de participação dos afetados nas negociações e aos baixos valores estabelecidos para as indenizações (de R$ 35 a 95 mil). Na cerimônia de assinatura do acordo com as empresas, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou ter solicitado ao presidente Lula a aceleração e conclusão das negociações do acordo porque seria “ruim para o Judiciário brasileiro” se uma corte estrangeira concluísse a ação de reparação antes dele. Aliás, os advogados da BHP Billiton já estão usando o acordo celebrado no Brasil para defender a improcedência da ação na corte britânica, cujos valores de indenização e reparação podem ser muito maiores do que os ora acordados nacionalmente.

Rupturas de barragens e o solo movediço da globalização

Como argumentei em O solo movediço da globalização: trabalho e extração mineral na Vale S.A. (Boitempo, 2022), a ruptura da barragem da Samarco em Mariana, em 2015, revela as trágicas consequências para trabalhadores, comunidades e para o meio ambiente da intensificação do extrativismo mineral no Brasil no início do século XXI, num contexto de concentração de capitais e de transnacionalização das mineradoras durante o boom das commodities. Como se sabe, pouco mais de três anos depois, em janeiro de 2019, um novo crime chocou o mundo: a ruptura da mina Córrego do Feijão da Vale, em Brumadinho (MG), levou à morte de 272 pessoas pela inundação de quase treze milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração que engolfaram a região, tomaram o rio Paraopeba e deslocaram milhares de famílias de suas residências. A maioria dos mortos e desaparecidos em Brumadinho era composta por trabalhadores da Vale, próprios ou terceirizados.

O crime de Mariana ocorreu num momento de redefinição da estratégia corporativa da Vale após o fim do boom das commodities: com a intensa queda nos preços do minério de ferro e do níquel no mercado mundial, a empresa contabilizou naquele ano um prejuízo de R$ 45 bilhões. A mineradora reduziu investimentos, vendeu ativos, passou a cortar custos sistematicamente e endureceu suas relações com sindicatos e trabalhadores, que sofreram com ausência de reajustes e com o aumento das demissões num ano marcado por alta inflação, crise econômica e política. O livro descreve, igualmente, como operava no interior da mineradora uma “constelação de interesses” coordenados de capitais estatais (como do BNDESPar), paraestatais (dos fundos de pensão de empresas estatais) e privados, nacionais e transnacionais, que comandou a Vale desde a privatização em 1997 e a transformou numa corporação transnacional, que chegou a atuar em mais de 30 países em 5 continentes.

A crise de 2015-2016, no entanto, acelerou as transformações na Vale, resultantes de uma intensa luta política, dentro e fora da companhia, que alterou as relações de força entre os diferentes acionistas da mineradora e suas orientações: após o golpe do impeachment de Dilma Rousseff, o governo Michel Temer modificou a composição das direções dos fundos de pensão de estatais e a política de investimentos do BNDES, cujo braço de participações vendeu suas ações na mineradora e foi liquidado no governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, sempre sob a cobertura da crítica a uma suposta “influência política” do governo na Vale, determinados acionistas privados — particularmente, os fundos transnacionais e investidores institucionais orientados para a maximização dos retornos em horizonte de curto prazo — passaram a ser agentes decisivos na tomada de decisões pela empresa nos últimos anos, sobretudo após o fim do acordo de acionistas da empresa em 2017, a unificação das categorias acionárias e a conflitiva eleição para o conselho de administração da companhia em 2021, que levou à ampliação do poder de fundos transnacionais, como Capital Group e BlackRock, associados a acionistas minoritários, em detrimento de membros do antigo grupo controlador, como os fundos de pensão de estatais, que ainda mantêm parcela relevante do capital social da empresa.

Os fundos transnacionais pressionaram por uma reorientação estratégica da empresa, que visou ao aumento dos lucros e da distribuição de valor aos acionistas, transformando a Vale no que o jargão das finanças chama de uma “cash cow”, que proporciona alta remuneração aos proprietários. A companhia alcançou lucros recordes e foi uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo em 2021, quando lucrou R$ 121 bilhões e distribuiu US$ 13,816 bilhões aos acionistas, e em 2022, quando lucrou R$ 95,9 bilhões e distribuiu US$ 6,615 bilhões. Tais números são eloquentes da dimensão dos valores produzidos pela empresa e da luta por sua captura por distintos agentes financeiros.

Minérios, dólares, poder, lama e mortes: quem controla as empresas mineradoras?

Não por acaso, em 2024, a sucessão do comando da Vale alimentou um debate público sobre as relações entre a gestão da empresa, seus controladores e o Estado. As críticas à “influência política” sobre a empresa, onipresentes na imprensa econômica desde a privatização, aumentaram após declarações do presidente Lula, em entrevista no início do ano, de que “a Vale não é maior que o Brasil”, criticando a alta distribuição de dividendos pela empresa e a redução de seus investimentos no país. Lula também questionou a intensa venda de ativos promovida pela mineradora nos últimos anos e a morosidade na reparação às centenas de famílias afetadas pelas rupturas das barragens de Mariana e Brumadinho. Aliás, na cerimônia de assinatura do acordo de repactuação de Mariana, Lula voltou corretamente a criticar a “ganância” das mineradoras, que optaram por apropriar-se de lucros bilionários em vez de cuidar da segurança de suas minas e barragens.

O presidente Lula se esquece, no entanto, de que seus governos impulsionaram a transnacionalização da antiga estatal, por meio de políticas de financiamento e até mesmo pelo engajamento direto do presidente na promoção dos interesses da companhia, como na abertura de minas de carvão em Moçambique ou mesmo na tentativa, em 2011, já encerrado seu segundo mandato, de facilitar o diálogo da Vale com o governo da Guiné para auxiliar a empresa a desvencilhar-se de denúncias que pesavam sobre ela e um sócio naquele país. Agora, Lula ressente-se das consequências de sua estratégia anterior, que buscou integrar grandes empresas brasileiras ao capital transnacional e, num contexto de alta dos preços das commodities, estimulou atividades extrativistas e o agronegócio.

Diante da gravidade dos crimes cometidos por Samarco, Vale e BHP Billiton no Brasil nos últimos anos, deveria estar em debate justamente a necessidade de maior controle social da mineração e dos valores produzidos por uma atividade predatória para o meio ambiente, com efeitos sociais danosos e particularmente dominada por corporações transnacionais com práticas e perfil societário assemelhados, estejam suas sedes corporativas no Brasil, no Reino Unido, na Suíça ou na Austrália. As críticas a uma suposta “ingerência política” na Vale ignoram a complexidade das redes de propriedade no interior da companhia e o enorme poder corporativo que ela exerce sobre agentes públicos de diversos níveis. Os fundos transnacionais e os investidores institucionais sabem, muito melhor do que seus defensores frequentes na imprensa, que lucram com a mineradora justamente por terem investido numa empresa construída pelo Estado, que a alavancou após a privatização e historicamente lhe concedeu licenças e direitos de exploração de bilhões de toneladas de minérios e metais no subsolo brasileiro, apesar dos efeitos sociais e ambientais potencialmente danosos de suas atividades.

Necessitamos de mais, e não menos, “ingerência política” da sociedade sobre a mineração transnacional. As falas recentes do presidente Lula, por outro lado, revelam os crescentes limites políticos impostos à ação estatal, ao controle da sociedade e de seus representantes eleitos sobre a economia num contexto de crise multidimensional e de crescimento da concentração de renda e da desigualdade em todo o mundo. A ruptura da barragem de Mariana mostra as consequências nefastas da privatização dos lucros por fundos transnacionais trilionários e da socialização dos desastres causados pela extração mineral globalizada. O julgamento da BHP Billiton em Londres é um passo importante para responsabilizar a Samarco e suas controladoras pelas mortes e pela destruição causadas em Minas Gerais e no Espírito Santo, fruto da luta de quase uma década de milhares de atingidos. Mas, dado o aumento das catástrofes sociais, climáticas e ambientais a que o mundo tem assistido e quando se discutem os investimentos necessários para uma transição energética — na qual, por sinal, a mineração ocupa um papel de destaque —, é hora de exigir precisamente maior controle social sobre as atividades das corporações transnacionais e sobre a riqueza produzida pelos trabalhadores e por nossas sociedades. Nosso futuro está em jogo.

Notas

1 A empresa foi fundada pelo Estado brasileiro, em 1942, com o nome de Companhia Vale do Rio Doce, denominação modificada, em 2007, para Vale S.A., dez anos após a privatização da empresa pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1997.

O solo movediço da globalização, de Thiago Aguiar

Revelação das complexas relações entre a Vale S.A., seus trabalhadores e o meio ambiente. Analisa as operações da empresa no Brasil e no Canadá, explorando questões ambientais e trabalhistas. Um olhar sobre a interseção da destruição da natureza e da exploração do trabalho no setor de mineração.

O capital no Antropoceno, de Kohei Saito

Qual é a relação entre capitalismo, sociedade e natureza? Em O capital no Antropoceno, o filósofo japonês Kohei Saito propõe uma interpretação dos estudos de Karl Marx frente aos problemas ambientais que enfrentamos no século XXI. A mensagem central da obra é que o sistema capitalista dominante, de alta financeirização e busca ilimitada do lucro, está destruindo o planeta, e só um novo sistema, pautado pelo decrescimento, com a produção social e a partilha da riqueza como objetivo central, é capaz de reparar os danos causados até aqui.

Margem Esquerda #42 | Crise ecológica

As intersecções entre marxismo e ecologia estão no centro desta edição da Margem Esquerda. Abrindo o volume, John Bellamy Foster repassa sua trajetória intelectual e política e reflete sobre os desafios do presente em conversa com Michael Löwy, Maria Orlanda Pinassi e Fabio Mascaro Querido. Um dos mais importantes intelectuais marxistas em atividade, em especial por suas intervenções no debate ecológico, Foster avançou como poucos numa compreensão da obra de Marx que não apenas a coloca em diálogo com as abordagens ecológicas mais recentes, como também visualiza as chaves para uma explicação materialista da atual crise ecológica. O dossiê “Marxismo, capitalismo e ecologia”, esquadrinha o problema em quatro ensaios afiados que buscam articular a teoria e prática do ecossocialismo diante de um cenário cada vez mais urgente de crise climática e civilizatória. Organizado por Fabio Mascaro Querido, o dossiê conta com ensaios de Michael Löwy, Luiz Marques, Ana Paula Salviatti, Arlindo Rodrigues e Allan da Silva Coelho.

***

Thiago Aguiar é doutor em Sociologia (USP) e pesquisador de pós-doutorado no IFCH/Unicamp, foi visiting research fellow no King’s College London (2023-2024). Publicou, pela Boitempo, o livro O solo movediço da globalização: trabalho e extração mineral na Vale S.A. (2022), e capítulos nos livros Uberização, trabalho digital e indústria 4.0 (2020) e Icebergs à deriva: o trabalho nas plataformas digitais (2023), ambos organizados por Ricardo Antunes.

Deixe um comentário