Identitarismo, minorias e derrotas eleitorais

É claro que a causa da derrota de Harris (ou de Boulos, mas aí a discussão seria mais complexa) não foi o identitarismo. O verniz identitário, porém, permite que uma candidatura se coloque como “progressista” sem tocar em questões centrais vinculadas à economia política, à exploração do trabalho ou ao colapso climático, por exemplo.

Kamala Harris acompanha protesto em 2017

Foto: The United States Senate – Office of Senator Kamala Harris (WikimediaCommons)

Por Luis Felipe Miguel

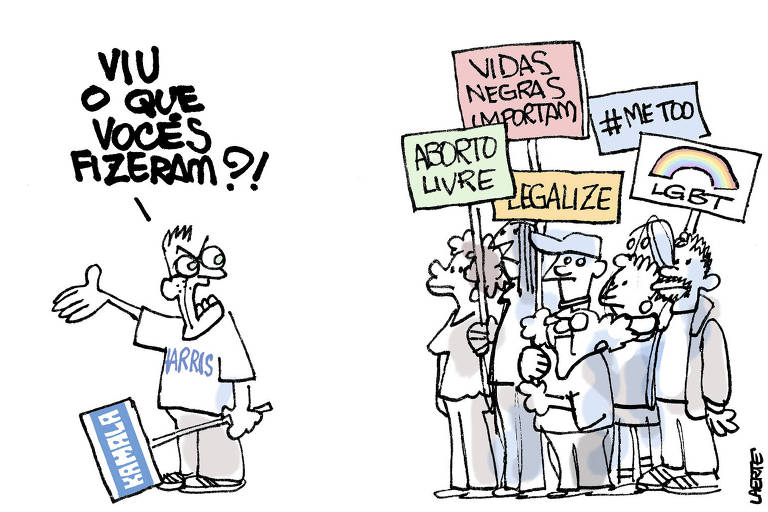

A Folha publicou charge de Laerte sobre as eleições nos Estados Unidos. Mostra um grupo de defensores de “minorias” com cartazes em defesa de suas pautas — mulheres, negros, LGBTs e pregadores da liberação da maconha. Na frente deles, um apoiador de Kamala Harris, um homem branco provavelmente de meia idade, diz, irritado: “Viu o que vocês fizeram?”

O recado é claro: a crítica à deriva identitarista é errônea. Tanto serve para apresentar uma desculpa fácil para a derrota, um bode expiatório, quanto faz com que lutas emancipatórias importantes, como as vinculadas ao combate ao sexismo, racismo e homofobia, sejam secundarizadas.

Colocada a questão desta forma, Laerte tem razão. Mas, ao mesmo tempo, nessa charge (ao contrário, inclusive, de outros trabalhos seus) ela parece reduzir toda a crítica a essa caricatura. É um estratagema que vem sendo utilizado por parte da esquerda que está incomodada com a crescente oposição ao identitarismo — como se essa oposição representasse uma nostalgia da velha política que hierarquizava unilateralmente as agendas e desprezava as lutas contra múltiplas formas de opressão social: a postura do “esperem, que o socialismo vai resolver isso” (sendo “isso” a dominação masculina, o racismo etc.).

Claro que não há sentido em voltar atrás na visibilização e na autonomização das múltiplas agendas emancipatórias. Mas é possível (e necessário) criticar o “identitarismo” sem recusar a relevância das lutas contra as opressões vinculadas a diversos marcadores de identidade existentes no mundo social.

O primeiro ponto, que precisa sempre ser reiterado, é este: o “identitarismo” criticado não é a luta que tantos grupos travam por direitos, por respeito, por dignidade. Essa luta é essencial e faz parte de qualquer projeto de sociedade renovada. O “identitarismo” é uma maneira específica de enquadrá-la que, em resumo:

- Faz de cada identidade uma “essência”, negando o caráter histórico e conflitivo de sua fixação;

- Recusa a possibilidade de diálogo e construção coletiva, isolando cada um em seu grupo fechado e reificando o pertencimento a esse grupo; e

- Objetiva uma acomodação na ordem (neo)liberal, com a abertura de nichos de privilégio para uns poucos integrantes do grupo dominado e a evasão de qualquer enfrentamento mais sério com as estruturas do capitalismo.

(Estou falando aqui do identitarismo sério, por assim dizer, não dos muitos picaretas e oportunistas que surfam na onda com suas performances lacradoras e “epistemologias” de ocasião, interessados apenas em promoção pessoal e monetizações de um ou outro tipo.)

É claro que a causa da derrota de Harris (ou de Boulos, mas aí a discussão seria mais complexa) não foi o identitarismo. O verniz identitário, porém, permite que uma candidatura se coloque como “progressista” sem tocar em questões centrais vinculadas à economia política, à exploração do trabalho ou ao colapso climático, por exemplo.

O resultado é um apego desproporcional a pautas de nicho, que alimentam as batalhas culturais de uma parcela diminuta da classe média com formação universitária — e nada mais.

O que me leva ao segundo ponto: a charge de Laerte dá a entender que a campanha de Harris realmente concedia voz às reivindicações dos grupos representados no protesto. Será?

Pode ser bacana receber o apoio de Beyoncé, que chega em seu jatinho particular e encarna a mulher negra “empoderada”, mas o que isso serve à mão de obra superexplorada, em grande medida feminizada e racializada, das grandes empresas — algumas delas, aliás, que ostentam a diva pop como garota propaganda?

Isso reforça a posição da extrema-direita, que parece tratar de questões urgentes – ainda que só apresentando respostas ilusórias. Como disseram alguns analistas da política estadunidense, Trump avançou no eleitorado latino, mesmo com seu racismo inequívoco, porque o tratou como trabalhadores, ao passo que os democratas tendiam a tratá-lo como grupo identitário.

Sim, o problema da campanha de Harris não foi seu excessivo identitarismo. Foi a ausência de um projeto capaz de falar, minimamente que fosse, à multidão de perdedores da “América”. Trump falou a eles — mentiras, mas falou. Mas os democratas tentaram mascarar sua falta de qualquer projeto transformador com os atributos identitários da candidata.

A charge de Laerte, aliás, não coloca nenhum trabalhador no conjunto de grupos a serem representados pela candidatura de Harris. (Também não há referência à questão ambiental nos cartazes levantados, muito menos à questão palestina.) É significativo — a deriva identitária serve ao apagamento da luta de classes. Mas sem ela, isto é, sem o combate ao império cada vez mais avassalador do capital sobre todo o mundo social e também natural, qualquer avanço nas pautas emancipatórias será superficial e ilusório, qualquer democracia será pífia e a destruição do planeta, imparável.

Charge de Laerte publicada na edição de 7 de novembro de 2024 da Folha de S. Paulo.

Quais e quantas combinações são possíveis entre o marxismo e a ciência política? Em Marxismo e política: modos de usar, o cientista político Luis Felipe Miguel debate a relevância do marxismo para a análise da política. A obra busca introduzir e enfatizar a utilidade desse marco teórico para a produção de uma ciência política capaz de entender o mundo social e orientar a ação nele.

Ao longo dos nove capítulos, o autor cruza diferentes temas da tradição marxista com o campo da ciência política, como as classes sociais, o Estado, o gênero, alienação e fetichismo e muitos outros. Em contrapartida, demonstra a importância de uma abertura do próprio marxismo ao diálogo com a produção contemporânea da ciência política. Com isso, ao mesmo tempo evita o dogmatismo e abre caminhos para a pesquisa em ambos os territórios dos quais se propõe a tratar.

Marxismo e política: modos de usar, de Luis Felipe Miguel, tem apresentação de Andréia Galvão, orelha de Leda Paulani e capa de Daniel Justi.

***

Luis Felipe Miguel é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), professor titular livre do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Autor, entre outros livros, de Democracia e representação: territórios em disputa (Editora Unesp, 2014), Dominação e resistência: desafios para uma política emancipatória (Boitempo, 2018), O colapso da democracia no Brasil (Expressão Popular, 2019) e Marxismo e política: modos de usar (Boitempo, 2024). Também é coautor, junto com Flávia Biroli, de Feminismo e política: uma introdução (Boitempo, 2014). Colaborou com o livro de intervenção O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil (Boitempo, 2018).

Deixe um comentário