5 filmes para pensar o identitarismo criticamente

Douglas Barros faz uma lista de filmes que elucidam a dimensão da crítica à posição identitária presente em "O que é identitarismo?", livro que chega primeiro para os assinantes do Armas da crítica.

Por Douglas Barros

Uma das principais dificuldades que o senso comum sobre o identitarismo nos legou é a confusão, ingênua ou não, de equipará-lo à identidade. Se a identidade é uma ilusão necessária do ponto de vista da sociabilidade humana, o identitarismo é a crença na substancialidade de uma identidade marcada pela diferença. Quer dizer, o identitarismo é a ideia de que há realmente uma identidade sólida, fechada e definidora da subjetividade. Os impactos disso para a política são devastadores. O meu livro, O que é identitarismo?, que será lançado agora pela Boitempo, é a tentativa de sair da armadilha do identitarismo levando em consideração que a identidade, fundadora na relação subjetiva, é uma miragem que, no entanto, imprime sentido à ação do sujeito.

No fundo – não tão fundo assim – é importante levar em consideração a política no caso, pois, “toda subjetivação é uma desidentificação, o arrancar à naturalidade de um lugar, a abertura de um espaço de sujeito onde qualquer um pode contar-se porque é o espaço de uma contagem dos incontados.”1 E é por isso que não há uma política da identidade senão na forma rebaixada de gestão do capitalismo contemporâneo. Ou seja, a política de identidade é uma tentativa de controle e prevenção à política efetiva. Isso não quer dizer que as identidades historicamente determinadas não sejam um ponto fundamental do dissenso. São. A questão é achar que a posição da identidade por si resolve.

Seja como for, aí vão cinco filmes que elucidam a dimensão da crítica à posição identitária presente no livro.

Meeting the man: James Baldwin in Paris (1970, Terence Dixon)

O brilhantismo desse filme-documentário reside no fracasso do roteiro. O filme é de 1970 e seu diretor, Terence Dixon, tinha a intenção de apresentar um retrato poético da obra de James Baldwin. Entretanto, ele vê seu intento fracassar quando se evidencia o descompasso entre a forma como quer narrar a experiência literária de Baldwin e a efervescência política vivida à época na pele do escritor. O documentário passa a se desenrolar por um interdito; uma incapacidade real de entendimento entre diretor e “personagem”.

Assim, há cenas primorosas e afirmações por parte de Baldwin que são elucidativas para entender o quanto a necessidade de discutir a identidade racial é imprescindível para compreender a dinâmica da vida social contemporânea. Há um momento em que Baldwin afirma diante do monumento da Bastilha em Paris: “As pessoas vieram daquelas ruas não faz muito tempo para derrubar esta prisão. E o meu ponto é que a prisão ainda está aqui!”. Essa referência de Baldwin é à herança colonial que impõe a morte fácil e a prisão, como destino quase comum, àqueles que foram demarcados identitariamente pela racialização da vida. A reação do diretor, porém, é vexatória. Ele simplesmente não consegue entender do que Baldwin está falando.

O documentário em seu fracasso é, portanto, um ótimo documento histórico que serve para introduzir de maneira geral o quanto o processo de identificação estatal, nascido com a modernidade, não tem no racismo uma anomalia senão uma necessidade administrativa. De modo que fingir que a identidade racial não ocupa espaço decisivo nela é ignorar a verdade que sustenta a sociedade burguesa. E assim o diretor do filme se perde justamente por não se importar com a verdade desse escândalo.

Disponível no Mubi.

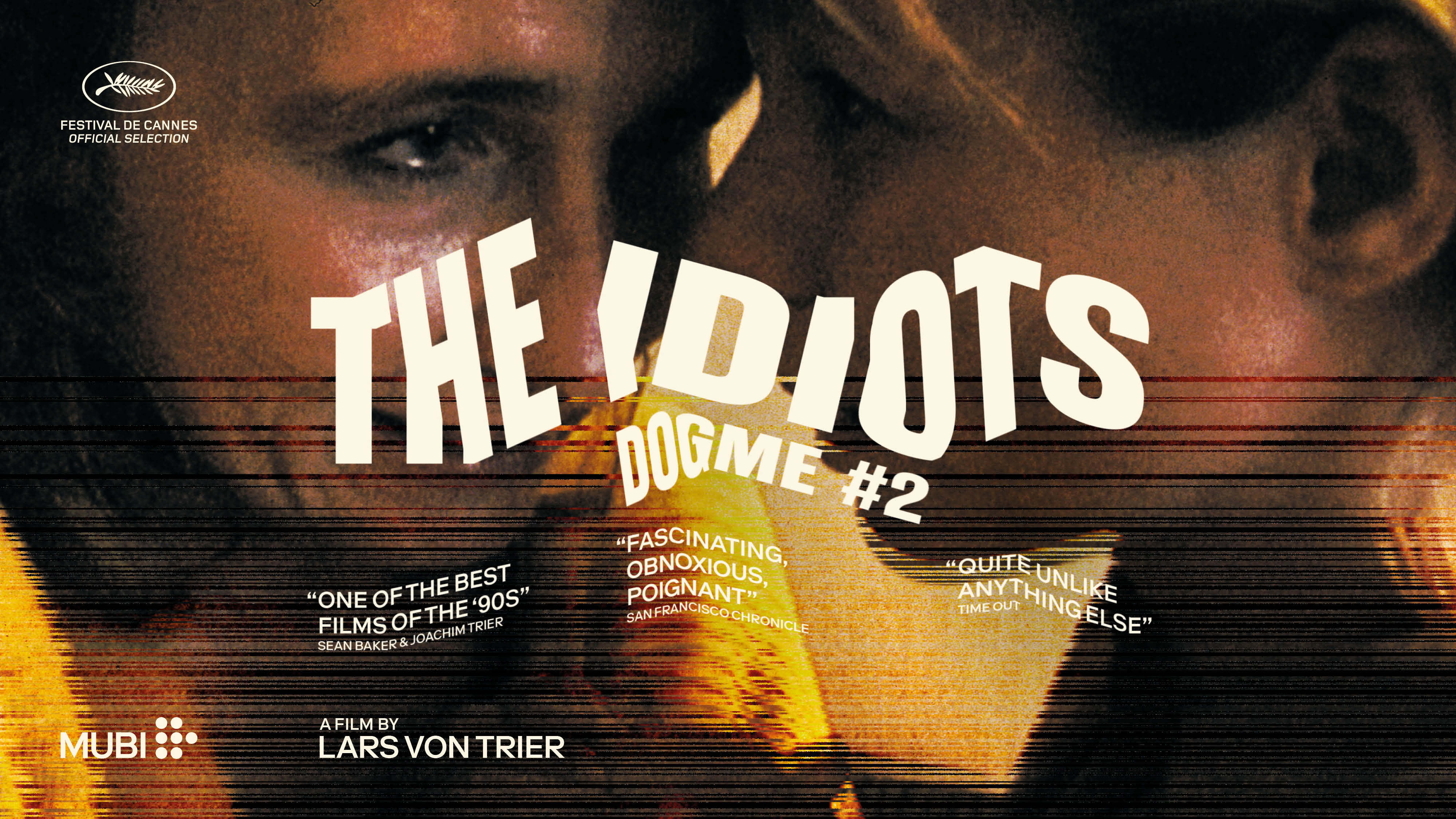

Os idiotas (1998, Lars Von Trier)

Imagine um grupo formado por pessoas comuns que decidem abandonar suas identidades sociais, seus papeis como trabalhadores e pais de família para viver a experiência da loucura em toda sua vertigem. O escândalo desse filme, fruto distante do manifesto Dogma 95, é desnudar o caráter performático da própria normalidade. O excesso produzido nesse filme é desmistificar o fato que a identidade em sua virtualidade não tem nada de substancial.

Não há como reduzir esse filme à identidade, é óbvio, ele traça outros percursos, inclusive denunciando como a superficialidade do normativo é fruto de uma relação de poder determinar o que é ou não normal. Mas, a grande questão é que, ao fazer isso, ele coloca em perspectiva a ideia de que a subjetividade só se funda na liberdade de atravessar as experiências de sua vivência sem se deixar capturar pela camisa de força da identidade fixa. Além disso, há várias cenas em que se questiona a ideia de um lugar pré-definido à subjetividade. “Se a sociedade é imbecil, sejamos os seus idiotas!”

Disponível no Mubi.

Frozen: uma aventura congelante (2013, Chris Buck, Jennifer Lee)

Os filmes da Disney são um verdadeiro manancial da ideologia. Nesse quesito, o nascido clássico, Frozen (2013), não poderia ser diferente. A ideologia, é claro, não deve ser entendida aqui como algo que oculta a verdade em si, mas como uma representação inconsciente daquilo que se torna comum e marca a experiência geral governando os horizontes de expectativas. A ideologia, nesse sentido, é a forma como nossas ficções representam nossa realidade.

Elsa, princesa de um pequeno reino norueguês (a Noruega é uma das sociedades mais “avançadas” no quesito política da identidade) chamado Arendelle, nasceu com uma maldição: uma diferença que marca sua identidade. Ela cria gelo e neve. A maldição é acompanhada pela exclusão e após uma noite na qual Elsa fere acidentalmente sua irmã mais nova, a princesa Anna, os pais procuram a ajuda do rei Troll para curá-la da diferença que traz.

Essa diferença também a exclui do convívio social. Passando a maior parte do tempo sozinha em seu quarto, Elsa, só ao completar 21 anos, sai para ter sua coroação como rainha (precisamos discutir o privilégio monárquico nas histórias infantis (risos). E, assim, como a marca da ideologia nunca vem desacompanhada do discurso progressista, entre os convidados está o alemão Duque de Weselton, um explorador que busca conquistar Arendelle e seduz sua irmã. De repente, numa discussão entre Anna e Elsa, que proíbe o repentino pedido de casamento feito pelo vilão Hans, ela acaba expondo seus poderes. Com a verdadeira identidade revelada, todos se impressionam e se escandalizam, aliás a diferença que traz é insuportável à comunidade da qual ela faz parte. Em pânico, Elsa foge do castelo ao som de Let it go! Um hino infantil à afirmação da identidade.

Assim sendo, toda a história, a despeito do enredo, vai girar em torno do quanto essa identidade excluída redefine os limites de sua própria comunidade. A começar pelo inverno eterno que cai sobre o reino por ter excluído a diferença ao invés de aceitá-la como ela é. Aqui está uma verdadeira teoria do reconhecimento à base de Habermas e Honneth. Enfim, qual o sentido de Frozen – um desenho Disney, marca registrada da indústria cultural – figurar num texto crítico sobre o identitarismo?

Todos que assistiram ao filme sabem o que ocorre depois: Anna vai buscar reintroduzir a irmã na vida social, tentando convencê-la a voltar ao reino já que o “amor verdadeiro” que sente por ela superará todas as diferenças. O recado é claro: uma vez redefinindo os limites da comunidade pela diferença, expressa singularmente, é preciso reconstituir o que é o normativo à própria comunidade. Aliás a comunidade ganha com a versatilidade e a adaptabilidade diante das diferenças existentes entre seus membros. Frozen, nesse sentido, é um hino ao multiculturalismo.

Disponível no Disney+.

Ficção americana (2023, Cord Jefferson)

Sobre este, deixo apenas a sinopse já escrita aqui: “Cansado de ver reforçado o caráter identitário do negro, que o objetifica e o coloca na camisa de força do estereótipo, Monk (personagem principal) resolve fazer uma boutade: escreve um romance suscitando todos os aspectos identitários dos clichês estereotipados. Se seu objetivo, entretanto, era o de chocar os editores, o livro não só é publicado como traz consigo uma proposta quase milionária, tornando-se rapidamente premiado.”

Diante da doença da mãe, da perda repentina da irmã e em crise financeira, Monk se vê na armadilha que ele próprio criou assumindo a tarefa de vestir a camisa de força do estereótipo identitário tão esperado pela classe-média ilustrada. Com ajuda do editor, cria a personagem de um escritor fugitivo; recurso necessário para assinar com a editora. Essa dupla identidade – que podemos ler como o duplo referencial do negro pensado por Du Bois2 – traz tensões aos seus relacionamentos especialmente com seu irmão, Cliff (Sterling K Brown) e sua namorada, Coraline (Erika Alexander).

O filme, no entanto, perde a tensão crítica quando passa a se centrar mais na vida familiar de Monk do que nas escolhas que ele fez – algo a se esperar do cinema hollywoodiano, diga-se de passagem. Em todo caso uma grande oportunidade perdida que poderia tê-lo feito um filme paradigmático.

A atuação do ótimo elenco, todavia, sustenta o enredo. A começar por Jeffrey Wright que consegue romper com o pandêmico anti-intelectualismo atual ao traçar um Monk que, sendo um grande intelectual, nem por isso é pedante. Destaque também para Sterling Brown que, no papel de Cliff, o irmão mais novo, desenvolve uma personagem cheia de nuanças e com uma identidade ambígua pela sua homossexualidade.

A preciosidade de Ficção americana foi a de demonstrar o antirracismo reduzido à lógica comportamental cuja característica é o não questionamento da própria ideia de raça. Um culturalismo difuso, repousado no juízo de que é possível criar uma cultura antirracista sob o regime capitalista através de manuais. Que sejamos francos: é só mais um dos traços da crença no capitalismo com rosto humano.

Disponível no Amazon Prime.

Leia aqui a crítica de Douglas Barros ao filme.

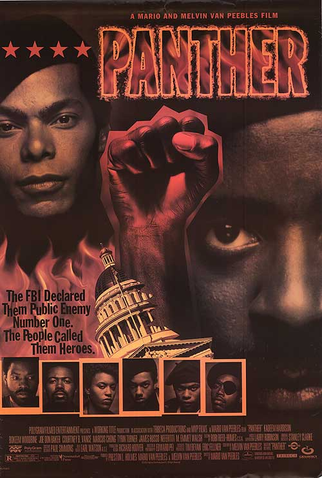

Panteras Negras (1995, Mario Van Peebles)

É um filme hollywoodiano básico. A sua importância, porém, está naquilo que o excede: ao mostrar o movimento que gera o partido dos Panteras Negras, mostra também que o que chamamos de luta pelos direitos civis nos EUA, nas décadas de 1950 e 1960, era na verdade um processo revolucionário em solo americano. Muito além do culturalismo identitário que passou a vigorar como forma de controle em fins dos anos 1960, o filme de Mario Van Peebles põe à mostra as vísceras de um movimento radical que para ser dissuadido colocou toda a máquina de contrainsurgência do império para funcionar.

Os Panteras foram massacrados, sua história distorcida, suas contribuições apagadas e sua memória quase esquecida. A causa da derrota dos Panteras Negras foram as drogas financiadas pelo governo americano e inseridas nos bairros negros pelo FBI. Eis o momento em que se funda a ideia da “guerra às drogas”, uma guerra que na verdade sempre foi contra os mais pobres e os racializados. Enfim, um filmaço!

Disponível no YouTube.

Notas

1 RANCIÈRE, Jacques, O desentendimento: política e filosofia (tradução Ângela Leite Lopes). São Paulo: Editora 34, 2018, p.50

2 DU BOIS, W.E.B. As almas do povo negro (tradução de Alexandre Boide). São Paulo: Veneta, 2021.

Na última década, um termo tem se proliferado de maneira espantosa no discurso político. Moralmente carregado e lançado a torto e a direito em disputas de internet, mesas de bar, espaços acadêmicos e palanques políticos. Mas, afinal, o que é identitarismo? Neste livro, o psicanalista Douglas Barros propõe uma interpretação original do fenômeno. Para ele, o termo nomeia sobretudo uma forma de gestão da vida social contemporânea que engole esquerda e direita.

Emblema maior do desaparecimento da Política (com p maiúsculo), o identitarismo é lido como um sintoma do século XXI. Implodindo a troca de acusações entre “identitários” e “anti-identitários”, Barros provoca: “o processo de identitarização da diferença se inicia com o colonialismo. É o colonizador europeu o primeiro identitário da história moderna.” Com um olhar da periferia do capitalismo sobre a colonização, o autor revisita, pelo prisma da identidade, o surgimento e desmonte do sujeito, do Estado e do capitalismo modernos para jogar luz sobre os impasses da política contemporânea, marcada pela proliferação de bolhas identitárias, em que as pessoas se veem obrigadas a desenvolver identidades fragmentadas como resposta, mesmo que inconsciente, à quebra de laços sociais e o endurecimento do neoliberalismo nas relações econômicas.

Articulando filosofia, teoria social e psicanálise, Douglas Barros apresenta uma análise que reconhece a necessidade histórica das lutas rotuladas como identitárias, sem perder de vista as disputas e capturas a que estão sujeitas no atual estágio de acumulação capitalista. Nos termos de Deivison Faustino, “uma valiosa contribuição a um debate novo, que pela primeira vez, encontra uma análise à altura.”

O livro de Douglas Barros tem prefácio de Rita von Hunty, orelha de Deivison Faustino, quarta capa de Christian Dunker e Maíra Moreira Marcondes e capa de Mateus Rodrigues.

🚀Assine o Armas da crítica até o dia 15 de novembro e receba:

📕📱 Um exemplar de O que é identitarismo?, de Douglas Barros em versão impressa e e-book

🎁 Pôster A3 com o Programa de 10 Pontos do Partido dos Panteras Negras

📖 Livreto com a entrevista “Tempos de exceção”, de Paulo Arantes

🔖 Marcador + adesivo

📰 Guia de leitura multimídia no Blog da Boitempo

📺 Vídeo antecipado na TV Boitempo

🛒 30% de desconto em nossa loja virtual

🔥 Benefícios com parceiros do clube

***

Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor filiado ao Laboratório de experiências coloniais comparadas, ligado ao Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor na pós-graduação em filosofia da Unifai. Investiga principalmente a filosofia alemã conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Escritor com três romances publicados, também é autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra) e Hegel e o sentido do político (lavrapalavra).

Excelente artigo.

CurtirCurtir