Casamento às cegas: sacrifício e sofrimento

A indignidade – da qual todos nós, enquanto espectadores, nos tornamos cúmplices – é, portanto, a marca distintiva que lança luz às sombras de uma sociedade em estado de exceção permanente cujo sofrimento, em nome da inclusão, da representação, e da possibilidade de sobreviver ao paredão diário, marca a nossa relação com um mundo social demasiadamente distópico.

Imagem: Netflix/Divulgação

Por Douglas Barros

Mais um ritual

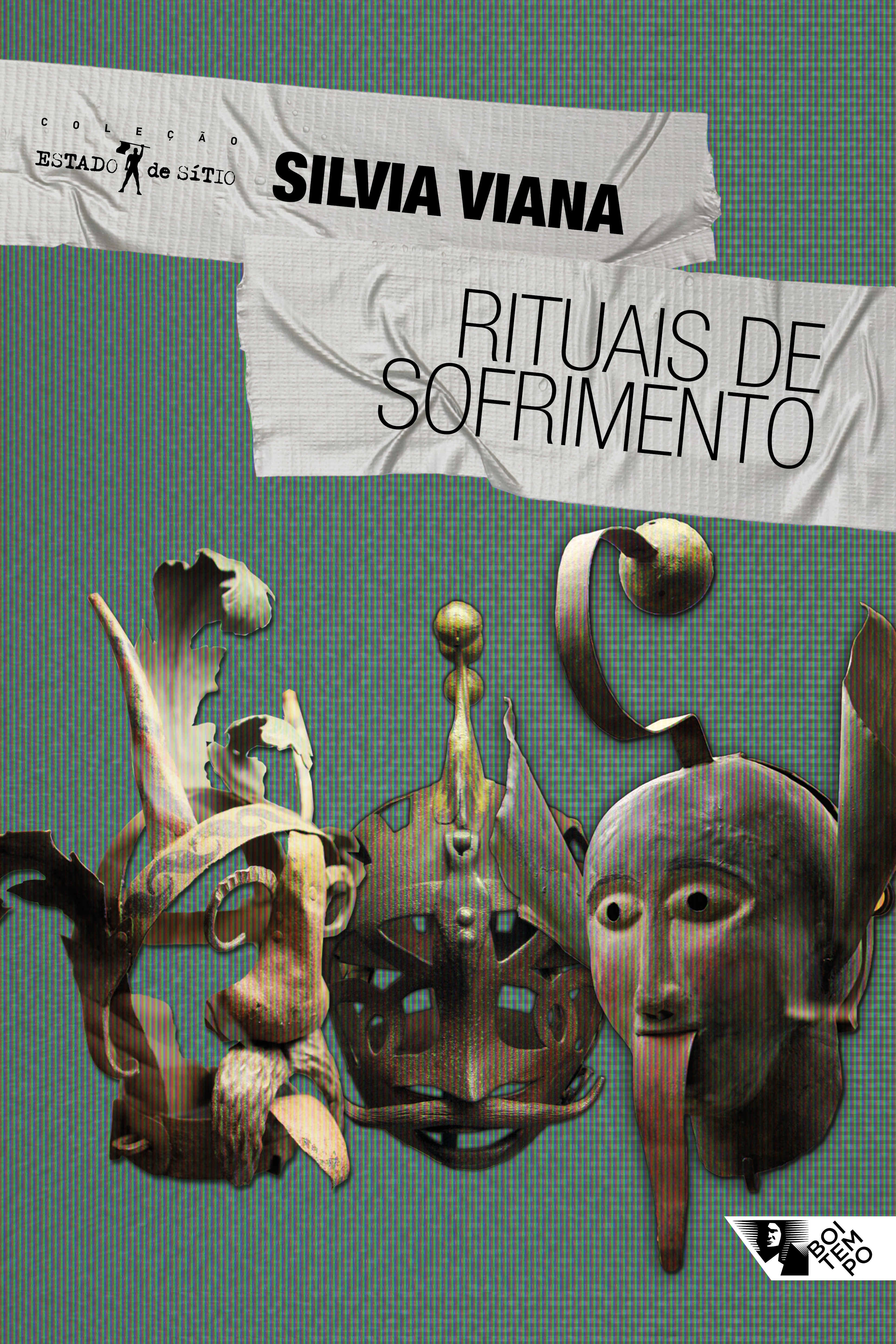

Desde que Silvia Viana lançou o clássico Rituais de sofrimento uma velha lição benjaminiana foi ouvida pelas plagas do Piratininga: para quem quer interpretar a sociedade contemporânea, o olhar deve se dirigir não aos monumentos da chamada “alta cultura”, mas àquilo lido como “só mais um lixo da indústria cultural”.

Apaixonada e irônica, essa lição de Benjamin, presente em Rua de mão única, nos fez perceber que é na ruína e no lixo produzidos pela sociedade que habita sua verdade. Assim, de maneira paradoxal, vemos nesse programa que o casamento – orientado pela lógica burguesa desde 18361 – hoje, enquanto um sentido fordista, acabou. Entretanto, parece que, justamente por ter tido seu sentido esvaziado, maior se tornou o apelo em torno de sua noção.

Casamento às cegas (Love is blind) é o nome de um reality show global transmitido pela Netflix, criado por Chris Coelen e transmitido pela primeira vez em 13 de fevereiro de 2020. Uma das ideias do programa é a de ser um “experimento social”, de cariz orwelliano, no qual homens e mulheres se envolvem e desenvolvem uma relação por meio da fala. Quer dizer, primeiro se conhecem por uma troca de ideias ocorrida numa “cápsula” para só depois se verem pessoalmente.

Assim, a voz se torna, durante 10 dias, o principal vetor de comunicação no qual 15 homens e 15 mulheres “namoram encapsulados” através de um alto-falante. O mais importante, nesse momento, são as conversas que entabulam, construindo formas de identificação que estabilizam a fantasia acerca do outro. Enfim, um manancial para quem quer entender o imaginário que estrutura nossa vida “(pós-) moderna”.

No formato de encontro rápido, os participantes dizem suas aspirações, seus desejos e depois, quando optam por encontros mais longos, acabam por revelar seus medos. Todo o “experimento” circula em torno dessa relação petrificada numa voz sem corpo que delimita a relação de namoro ligada à busca pelo reencontro com ela. Até que uma proposta de casamento é feita e os noivos se conhecem numa passarela com promessas de amor eterno ou de negação diante da voz que ganha corpo.

Enfim, se o encontro der certo, o casal parte para um retiro em algum hotel luxuoso por uma semana e tem sua “lua de mel” antes do casamento. Durante a viagem, além de ter a primeira oportunidade de se relacionarem sexualmente, também conhecem os outros casais. Cumprido o primeiro encontro idílico, marcado pelo merchandising do turismo, mudam-se para um apartamento, que pertence à produção do programa, vivendo juntos durante as últimas três semanas do “experimento”.

Nessa estadia, encontram familiares, conhecem os amigos e acabam desenvolvendo uma intimidade forçada planejando o casamento que deverá ocorrer, com tudo que manda o patético figurino, no final de quatro semanas. Finalmente, é no altar dessacralizado pelo reality show que o “sim” ou “não” deverá ser dito.

Foi assim que o medo da solidão, a oportunidade da fama e a busca por um laço afetivo – diante de um mundo sem presença – talvez tenham tornado Casamento às cegas uma das séries de maior sucesso da plataforma no Brasil. Afinal, como disse Cassia Dian, diretora do programa: “O reality show é a novela com gente como a gente e isso também explica a popularização do formato” e “qualquer post que eu faça sobre Casamento às Cegas vem acompanhado de uma enxurrada de pedidos para participar”.

Para apreender, no entanto, a maneira como essa ideia de uma reformulação do imaginário sobre o casamento tem partido, não de uma “esquerda progressista”, senão das novas fórmulas que se orientam pela sociabilidade do capitalismo pós-fordista, basta observar a profusão de artigos ruins de economistas tecnocratas acerca do reality.

Frederico Pompeu, tecnocrata de Harvard, assim faz referência a ele: “Apaixonar-se por uma ideia, num pitch apenas verbal, sem ter necessariamente convivido com a contraparte? Humm, não sei não, mas isto me lembrou muito o mundo dos investimentos em startups”, diz lucidamente, e arremata, “uma vez dado o “match”, ele investe na empresa e, a partir dali o empreendedor terá que conviver com seu novo sócio por um longo período […] Assim como no reality, é também aí que podem começar os problemas”. Vejamos que toda a idealização casamenteira cai sob o peso da pena desse destacado Caronte que tudo troca por moedas ou criptomoedas num circuito de cálculo-risco.

Outro artigo de igual envergadura tem um trecho esclarecedor: “diferentemente de algumas décadas atrás, na maioria das sociedades atuais há liberdade e autonomia para escolher os parceiros afetivos. […] Se formos considerar aqui no Brasil, até a década de 1960 ainda era muito comum as famílias determinarem, influenciarem e até decidirem sobre os pares amorosos. A Lei do Divórcio no país remonta à década de 1970, tem 43 anos. As pessoas tinham um relacionamento quase que como um destino. Hoje, ao contrário, os relacionamentos são fluídos, e têm tempo ou duração imprevisíveis”.

Ora, com a perspicácia desses técnicos do mercado e do amor, é possível dizer que Silvia Viana tem completa razão ao chegar à conclusão que “a vida como inclusão econômica tornou-se cultura, um ritual exigido e perpetuamente exibido, o que permite que se faça shows da realidade, e dá margem a toda uma parafernália de discursos sobre invenção e reinvenção, construção e desconstrução, de uma vida que está por um fio” (Viana, 2012, p.181). E sobre o fio dessa navalha se perde qualquer signo que dê sentido às fantasias sociais de outrora. Casamento às cegas da Netflix é só mais uma volta nesse parafuso. E é nesse ponto que as coisas ficam interessantes.

A sociedade do investimento

Talvez uma das grandes linhas de força de Rituais de sofrimento é não se deixar levar pela noção, tornada senso comum, do paradigma do gozo como possibilidade explicativa da sociedade contemporânea. Quer dizer, a ideia de que hoje o gozo compulsório é uma obrigação necessária à inclusão na “sociedade de consumo” é posta em suspensão abrindo caminhos para outra perspectiva: se cada vez se apela mais à responsabilidade do consumidor em lugar da promessa do prazer imediato por que há então uma naturalização da ideia de que vivemos na sociedade do gozo?

Essa questão é fundamental porque torce as perspectivas teóricas que repousam na hipótese de que a mudança da dinâmica de uma “sociedade da produção” para uma “sociedade do consumo” organizou uma estrutura superegoica materna “que não veta ou libera, mas obriga o gozo – gozo que não diz respeito apenas ao prazer, a dor imputada ou sofrida também é parte dessa descarga de energia psíquica que se esgota em si mesma” (Viana, 2012, p.114).

O problema dessa posição, não é que está inteiramente equivocada, mas, segundo Silvia Viana, ela esquece o lado central da contradição da nova relação social: a degradação do trabalho. Assim, não se trata de uma relação com a imediatez do gozo, mas, observada pela relação com o mundo do trabalho em ruínas, se vê que se trata de um comedimento: uma nova forma de exploração que coloca a autocensura e a autopunição como centros das formas de se incluir.

Daí que o reality show é a encarnação desse processo: uma forma de autocensura e sacrifício não porque – para falar em lacanês – o Nome-do-pai se perdeu no vazio do tempo acelerado pós-fordista, mas porque se tornou ainda mais perspicaz ao se orientar por uma nova administração que oferece prazer mediado pelo cumprimento de alguns rituais de sofrimento organizados em torno da inclusão junto ao capital.

Pelo argumento de Silvia Viana entendemos que, embora realmente o gozo permaneça como princípio norteador do qual se estrutura ou reage a sociedade tardia, a fobia em torno dele só se dá porque a mutação ocorrida no mundo do trabalho está relacionada à degradação da vida social como um todo. E aqui ela faz uma das mais brilhantes torções em torno da metáfora zizekiana do café descafeinado.

Lembremos dela rapidamente: “o modelo de mercadoria é hoje o café sem cafeína”, diz Žižek e continua, “a cerveja sem álcool, o creme fresco sem gordura. A meu ver, isso significa primeiro que se tem mais medo de consumir verdadeiramente. A gente quer comer mas sem pagar o preço” (Žižek apud Viana, 2012, p.115). Aqui Viana, com olhos de lince, se dirige à novidade do café descafeinado: o elemento novo dessa bebida não é, como acreditam os adeptos do paradigma do gozo, uma relação imediata com ele, mas um ascetismo vindo da junção: prazer com responsabilidade.

Assim, as regras que esse café sem cafeína impõe se dirige a um Outro só visualizado se pensado à sombra da degradação do mundo do trabalho: o comedimento orientado pela autovigilância e delimitado pela tentativa de inclusão. Esse ascetismo é o que não se vislumbra na ideia de paradigma do gozo.

Além disso, na mudança da relação capital/trabalho pós-fordista, a mercadoria, que sempre foi um fator decisivo, adquiriu outras propriedades teológicas: ela não se trata mais só de algo a ser consumido no uso, mas, paradoxalmente, é também um investimento. A fruição dela não se dá em si mesma, mas com a condição de acrescer o capital simbólico individual: ela se torna objeto de investimento na qual tê-la significa reforçar um currículo próprio.

Autocensura e autocuidado, portanto, retroalimentam-se organizando uma relação cujo investimento é o mediador: “O descafeinado é essa abstração […] é o cuidado necessário para que o capital-saúde não se deprecie e possa permanecer em circulação no mercado” (Viana, 2012, p.116). Prazer com responsabilidade. Nessa “sociedade do investimento”, o gozo imaginário se estabelece por uma nova relação: o consumo não se limita ao uso, mas à imagem que ter tal ou qual produto assume como demonstração de sucesso. Daí a autocensura: goze, mas direitinho para que seu investimento não seja depreciado. Tudo se desenvolve então pela relação de cálculo ou risco que a obtenção da mercadoria, tornada agora investimento, produzirá.

Se tudo é potencialmente mercadoria, como sempre soubemos, a relação com ela se alterou e, assim, o guardião dos contratos civis, que é o casamento, também tem sua forma radicalmente alterada. Isso talvez ajude a iluminar como o casamento, retirado de sua sacralidade fordista, se transformou: antes, um suposto lugar de segurança conjugal e partilha da subsistência em comum, sustentado à base de violência; agora, uma realidade instagramável que se converte num lugar de investimento balizado pelo cálculo ou pelo risco demonstrado na exposição diária da vida conjugal. Portanto, talvez a raiz do sucesso de Casamento às cegas venha também da transformação social das últimas décadas.

Uma nova chance

Assim se lê na sinopse da Netflix: “Na 4ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, pessoas que já deram a cara a tapa quando o assunto é casamento, e não se deram bem, terão uma segunda chance. O grupo de participantes da nova edição será formado por pessoas divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se oficializou. O que não faltará é coragem a cada um deles para dar uma nova chance ao amor.”

Com o lançamento, a quarta temporada alcançou o segundo lugar no Top10 da Netflix sendo superada apenas por Bridgerton – uma série que se passa numa Londres alternativa cujo fundo falso é a aspiração de uma monarquia onde “caibam todos os mundos”, incluindo o africano (seria essa a utopia atual: uma monarquia progressista?). A “inovação” dessa temporada de Casamento às cegas é ter reunido um elenco de pessoas cuja experiência com relacionamento não é a das mais favoráveis. Evidentemente, algo transversal a todos os nichos hoje em dia.

Se num show de realidade a busca é a de trazer “pessoas reais” para o “experimento”, desde que se estabelecem as regras do jogo a performance dos participantes – no sentido mais grosseiro do termo – é posta em primeiro lugar. A artificialidade dos gestos, e mesmo da forma como se fala, evidencia-se tão logo a filmagem “sem roteiro” se inicia. Assim, um desfile de trintões agindo como adolescentes se tornou um dos assuntos mais debatidos do X-Twitter.

Como lugar experimental, que busca se identificar ao telespectador, é o experimento dirigido que aos poucos vai determinando a relação entre os participantes. De modo que de saída o espectador não é posto em posição de passividade, ele precisa comparecer à cena dando sua opinião. E ele dá, sem dúvida, dá! Por outro lado, “ninguém acredita que haja possibilidade de objetividade, especialmente em se tratando de televisão.”2

Para entender essa dinâmica é preciso levar em consideração que o reality show busca ser um experimento incompleto. Disruptivo – para usar essa palavra horrorosa –, ele precisa ser sempre aberto à reação do público, buscando deste o engajamento mediado pelas redes sociais. Nesse quesito, Casamento às cegas dá um baile. As polêmicas que ele suscita – que não respeitam espectros políticos – servem-no como medição.

Inclusivo e progressista, a última temporada foi marcada pelo fetiche da representatividade racial – por enquanto as outras sexualidades ainda não foram postas em pauta, entretanto, isso não tarda a acontecer. Atentos às redes sociais e aos debates mediados pelas grandes big techs, os desenvolvedores do “experimento” tentam dar conta daquilo que circula nos algoritmos. Para tanto, acadêmicos especializados nas “grandes pautas” são recrutados para prestarem assessoria ao programa.

É uma mercadoria fabricada just-in-time que precisa se adequar à medição das polêmicas, como assinala uma matéria sobre o programa: “Desde sua estreia, Casamentos às cegas Brasil tem gerado debates e discussões nas redes sociais, evidenciando o interesse do público em histórias de superação e novas chances no amor. Este engajamento é um indicativo claro do sucesso da série, que consegue capturar a atenção de uma audiência diversificada.”

Tal sucesso mostra o custo-benefício do reality: não se tem atores, nem roteiristas e a “cápsula” é um cenário que se renova ao longo das temporadas. Já os participantes recebem cachês baixíssimos. Todo o “experimento” é rentável, garantindo um ótimo retorno com pouco custo e contratos flexíveis: é neoliberalismo em estado puro.

E, no entanto, sempre tem algo que escapa à experiência: o sofrimento dos participantes. Temos que ter calma aqui: apesar do “descontrole” ser propriamente a receita do sucesso, é justamente quando os participantes desabam – oferecendo receitas ao programa mediadas pelo nível de polêmica que geram nas redes – que o sofrimento dá indícios do abuso do reality e lança luz à relação social que possibilitou tal programa existir.

Na 4ª temporada, duas personagens entraram num processo de sofrimento psíquico: um deles desistiu logo nos primeiros dias, a outra seguiu deixando evidente seus dolorosos traumas não superados. Esta foi, sem dúvida, a causa para o reality emplacar justamente porque, como disse outra participante: “ela [a mulher em sofrimento] está para causar com seu vitimismo!” Sem maiores detalhes, cumpre aqui tão somente salientar as possíveis revelações que a prática de vislumbrar esse sofrimento naturalizado, e assistido com afinco por milhares de espectadores, pode dizer acerca de nossa realidade: o entretenimento tal como hoje é disposto é homólogo à vida reduzida ao círculo infernal da relação cálculo-risco em que o sofrimento e o sacrifício são as normas gerais.

Nesse ritual social, balizado por uma concorrência universalizada, na qual o investimento em si permeia toda relação, o sofrimento é de responsabilidade única e exclusivamente sua e se não aguentar “pede pra sair!” – palavras de capitão Nascimento lembradas por Silvia Viana.

A indignidade – da qual todos nós, enquanto espectadores, nos tornamos cúmplices – é, portanto, a marca distintiva que lança luz às sombras de uma sociedade em estado de exceção permanente cujo sofrimento, em nome da inclusão, da representação, e da possibilidade de sobreviver ao paredão diário, marca a nossa relação com um mundo social demasiadamente distópico.

Notas

1 Momento em que foi instituída a noção de casamento civil em plena Revolução Industrial.

2 O caso mais curioso e paradigmático foi o do último ganhador do BBB 24, Davi, que “resistindo” às tentações das participantes em nome da família e da “noiva” que tinha fora do programa construiu com a ajuda da edição uma imagem de bom moço totalmente diluída e transformada em menos de 24 horas depois do prêmio (A referência, no entanto, é Viana, 2012, p. 33).

Referências

BENJAMIN, W. Rua de sentido único e infância em Berlim por volta de 1900. Lisboa: Antropos, 1992.

VIANA, Silva. Rituais de sofrimento. São Paulo: Boitempo, 2012.

Rituais de sofrimento, de Silvia Viana

“Não lidamos aqui com um ritual como outro qualquer, não se trata de uma festa ou do consumo, ambos cerimoniais oferecidos aos deuses do prazer. Trata-se de algo mais perturbador, pois o que se vê nos reality shows é a proliferação de rituais de sofrimento”, afirma a pesquisadora no primeiro capítulo. Silvia Viana, faz uma reflexão corajosa e perspicaz sobre os reality shows e sua relação com o sofrimento humano, mergulhando nas engrenagens desse universo brutal, revelando o que está por trás do espetáculo e desafiando o espectador a questionar o preço do entretenimento.

***

Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor filiado ao Laboratório de experiências coloniais comparadas, ligado ao Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor na pós-graduação em filosofia da Unifai. Investiga principalmente a filosofia alemã conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Escritor com três romances publicados, também é autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra) e Hegel e o sentido do político (lavrapalavra).

O autor não observou que todos os participantes não têm emprego formal. São profissionais liberais, empresários individuais. Refletindo à nova dinâmica de acumulação de capital.

CurtirCurtir