Chave de lágrimas: um textão sobre “Retratos Fantasmas”, memória coletiva e direito à cidade

Adelaide Ivánova analisa o novo filme de Kleber Mendonça Filho, destacando o lugar do assombro, do encanto e das ruínas na memória coletiva de Recife e na luta pelo direito à cidade.

Minha prima Eugênia e eu, no cine-teatro do parque, anos 1990.

Por Adelaide Ivánova

Eu nunca tinha ouvido falar do termo “poesia documental” até ser convidada para o festival de poesia de Moscou, em 2019. Lá, conheci Maria Malinovskaia, escritora bielorrussa que se autodescrevia como alguém que escreve dentro desse gênero. Ela é autora de Kaimaniya, um livro sobre saúde mental, composto de depoimentos de 70 pessoas vivendo com esquizofrenia, que ela entrevistou, transcreveu e versificou. O livro é maravilhoso, mas não é um experimento pioneiro – no Brasil, por exemplo, temos Viviane Mosé, que transcreveu as gravações que Carla Guagliardi fez dos “falatórios” de Stella do Patrocínio e transformou em poemas, reunidos no insuperável livro Reino dos bichos e dos animais é o meu nome, de 2001.

Procedimento semelhante ao de Mosé e Malinovskaia é o de Irina Kótova. Médica legista e poeta, nascida em Voronezh, no sul da então União Soviética, ela publicou em 2019 Anatomical theater [Teatro anatômico, inédito em português]. Aqui, não há entrevistas: ela observa os corpos de mulheres vítimas de feminicídio, de quem fez autópsia, para contar suas histórias, como se elas falassem em primeira pessoa. É um livro brutal, que trata tanto da situação das mulheres na Rússia pós-soviética, quanto das tensões entre os dois trabalhos (legista e poeta) que Kótova exerce.

As duas poetas esticam os limites do que é considerado poético/poetizável, lidando com as ruínas de um país que não existe mais. Kleber Mendonça Filho faz algo bastante parecido: é no limite do que é assombração e encanto, numa cidade que também está (sempre) prestes a sumir, que entra Retratos Fantasmas, seu novo filme.

A mãe da minha prima Eugênia e minha mãe, na estreia de Retratos Fantasmas, no cine-teatro do parque, em 2023.

Parte um: o filme

Recife está sempre prestes a desaparecer, ameaçada pelo capital imobiliário, de um lado, por governos negligentes (ou ativamente destrutivos), de um outro e, por fim, pela mudança climática. Construída sobre mangues aterrados e apenas dois metros acima do nível do mar, a capital pernambucana é, segundo a ONU, a mais vulnerável do Brasil e a 16ª do mundo mais ameaçada pelo aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento global. A guerra travada contra Recife como palco é a mesma travada contra seus atores principais, ou seja, as pessoas que moram e trabalham nela: o aluguel em Recife é segundo mais caro do Brasil, ao mesmo tempo em que abriga a maior taxa de desempregados do país. E esse combo é a nossa assombração coletiva.

Em uma resenha bonita, mas complemente indiferente a esses tópicos, Rafaela Sales Ross diz que KMF conseguiu fazer com Recife o que Jean-Luc Godard e Martin Scorcese fizeram com Paris e NY, respectivamente. Achei questionável o paralelo porque (e aqui sem desdenhar da genialidade deles) o trabalho dos dois já começou mais fácil: não é difícil mistificar cidades mistificadas anteriormente. A máquina do imperialismo cultural já estava a favor dos dois diretores, antes mesmo deles começarem a fazer seus filmes, porque os países onde suas produções são feitas já estavam estabelecidos como centros do poder no capitalismo e, consequentemente, da cultura. Além disso, há neles a infraestrutura e mais dinheiro para fazer cinema.

Agora, um feito completamente diferente (pra não dizer superior) é contar uma história a partir de uma cidade super explorada do sul global, colonizada e brutalizada desde 1535, e localizada numa região, o Nordeste, que é alvo do escárnio do resto do Brasil – e contar essa história com essa cidade-personagem não como uma coitadinha, mas elevando-a ao patamar de sujeito de si. Ou, como diria Drummond, contar uma história da “vida, somente, sem mistificação”!

É claro que KMF não fez isso sozinho: ele faz parte de uma genealogia de luta por dignidade (inclusive cultural) que também começa em 1535, passa por nossos incontáveis levantes populares (apagados da história via mitos como os do “indígena pacífico” e da “preguiça nordestina”), entra na fase atual com o Movimento Armorial dos anos 1970 como gérmen e tem no Manguebit dos anos 1990 uma nova guinada.

Para mim, um dos pontos altos do trabalho de KMF é que ele ajudou a estabelecer uma nova premissa na arte pernambucana (que, apesar de ser massa, é misógina), ao retirar o macho-alfa – zanzando pelo mundo bebo, com bilola dura e vontade de tretar – do centro das suas narrativas. KMF prescinde da masculinidade tóxica, tão naturalizada pelos nossos conterrâneos, para mostrar novos jeitos de resolver histórias. Isso está presente em todos os seus longa-metragens ficcionais.

No caso de Retratos Fantasmas, esse aspecto se exprime no fato de que Recife, cidade brutalizada, não é apresentada como se fosse ela mesma brutal; ao contrário, ela se torna personagem delicada e, ao mesmo tempo, dona de si – sem que KMF nunca caia num tom de condescendência. Como ele mesmo bem descreve: o centro de Recife tem um ar de “se não gosta de mim, foda-se”.

Também é digno de nota que o filme já começa com o reconhecimento que o diretor estende à sua mãe, a historiadora Joselice Jucá, não somente como figura de afeto, mas sobretudo como a influência intelectual e política que ela foi para ele.

A essa altura você deve estar se perguntando: sim, legal, mas Retratos Fantasmas é sobre o quê, minha filha? Oxe, e eu lá sei! Terminei de ver e fiquei estatelada, pensando: o que diabo foi isso que eu acabei de ver? Um documentário? Um filme de ficção? De autoficção? Foi tudo isso e nada disso.

Voltando ao começo: Maria Malinovskaia e Irina Kótova partem de esquizofrenia e feminicídio, não para falar desses dois temas unicamente, mas da situação dos mais vulneráveis na beira do capitalismo. KMF faz o mesmo, tendo como pano de fundo uma outra vulnerável, mas na mesma beira: Recife.

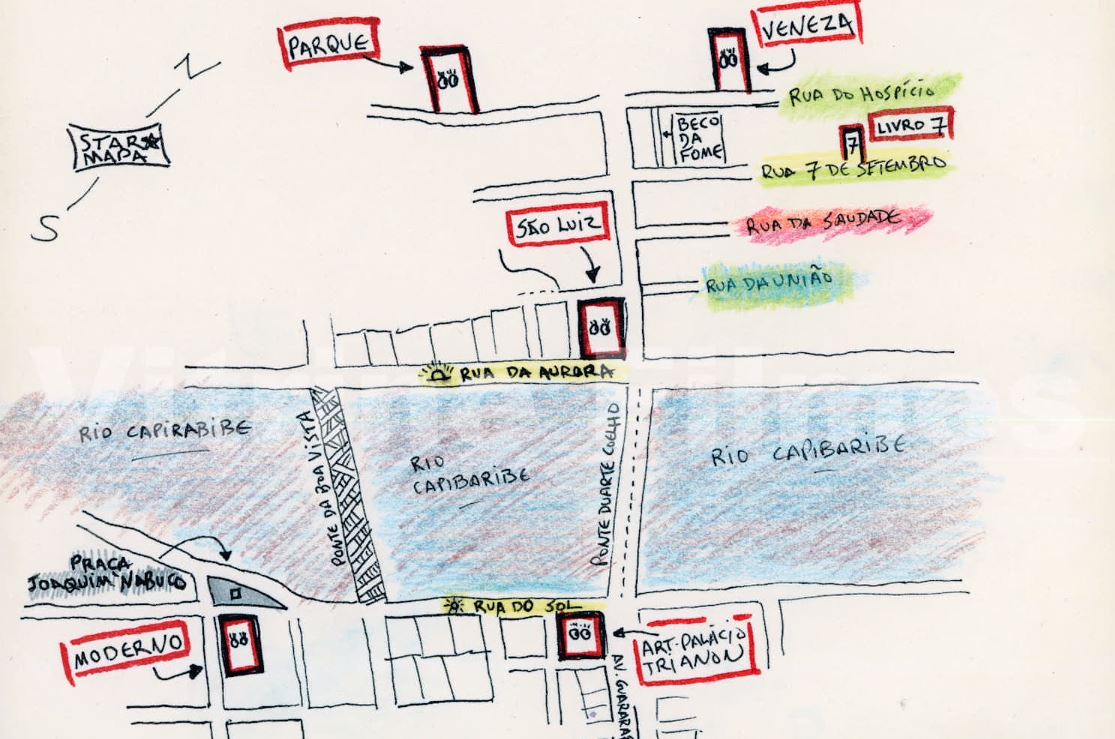

Mapa sentimental de Recife, Kleber Mendonça Filho.

Parte dois: Recife

Assisti Retratos Fantasmas com Lukas, meu boy, que já foi para Recife comigo duas vezes, em 2018 e 2021. Enquanto assistíamos ao filme, eu ficava dando pausa e contando pra ele as minhas próprias histórias, misturando o relato de Kleber aos meus. Lukas conseguiu entender bem o choro, ao criar o seguinte paralelo: só quem viu sua cidade ser deformada pelo capital, até sumir, sem sumir mesmo, sabe o que é essa saudade – e esse carinho.

A Alemanha Oriental, com todos os seus defeitos, era um lugar onde as pessoas tinham acesso ao mínimo (moradia, saúde, transporte, educação) e as mulheres em particular eram tratadas feito gente, com direito ao aborto e divórcios universais e gratuitos, acesso a métodos contraceptivos, emprego, plano de saúde e creche públicas. A vida das mulheres na Berlim comunista oferecia uma autonomia impensável na vizinha Alemanha Ocidental, que incentivava as mulheres a ficarem em casa, enquanto os maridos iam trabalhar fora. Quando o muro caiu, a República Democrática Alemã foi anexada pela República Federal da Alemanha sem consulta popular e, de repente, todo mundo podia comprar jeans e banana e ir pra Paris, mas todos os marcos feministas (incluindo acesso universal ao aborto e ao divórcio) foram perdidos. Além disso, os espaços e os serviços públicos foram privatizados e a moradia virou commodity. Berlim da Alemanha Oriental acabou, e nasceu outra, com mesmo o nome, mas completamente diferente.

Os efeitos dessa anexação não somente são sentidos até hoje, como se acirraram e só fazem piorar. Berlim vem sendo engolida pelo capital estrangeiro e a moradia é um balcão de negócios, com prédios residenciais sendo especulados na bolsa de valores por grandes empresas de aluguel (algumas que chegam a deter, sozinhas, 170 mil unidades). Numa cidade onde 85% dos habitantes são inquilinos, especular com moradia é algo bastante lucrativo – algo impensável na Berlim comunista. Se em Recife, as igrejas evangélicas destroem cinemas, e as farmácias e Subways o comércio local, aqui a gente vê uma enxurrada de startups, além de multinacionais como Starbucks, Tesla e Google, deformando o centro, os bairros residenciais e as áreas de proteção ambiental.

Eu nasci em 1982, na Ilha do Leite, centro do Recife. Passei meu primeiro ano de vida em Caruaru, na casa da minha vó, e quando voltamos, todas, pra capital pernambucana, foi pro centro que voltamos, com uma parada de um ano na Praça da Bandeira. Em 1984, fomos para a Praça Chora Menino, no Bairro da Boa Vista (o mesmo onde Clarice Lispector morava). Se o estado atual do centro dói em qualquer recifense, para mim não é diferente: o abandono fere como se fosse em mim, porque todas as minhas lembranças formativas estão relacionadas àquelas ruas. Minha ideia de ser gente é uma intimamente ligada a ser recifense da Boa Vista.

Diferente de KMF, que vivia de perto e diariamente a violação da praia, onde ele cresceu, foi com relativa distância que acompanhei a mudança dos bairros da Zona Sul. A gente só ia à praia nos findes (quando ia!) e acho que por isso mesmo dava para ver muito claramente o impacto ambiental e urbanístico daqueles prédios gigantes (e horríveis!) à beira-mar.

Em processos de gentrificação, como o que se deu e se dá no Pina, Boa Viagem e Setúbal, são os moradores das classes baixa e média-baixa os primeiros a serem expulsos dos seus territórios. Em comum temos, KMF, eu e todos os recifenses, a vivência dessa tragédia coletiva de ver nossa cidade ser esmagada pela mão (nada invisível) do mercado – somos cada vez mais empurrados para longe do centro, apesar do centro estar cada vez mais abandonado, e nossos espaços de apego e de formação de subjetividade são deformados, para não dizer destruídos, em nome do lucro.

Do Cais José Estelita, passando pela Zeis Vila Esperança e chegado aos mangues e rios urbanos, o tratamento que a cidade e moradores recebem, tanto dos governos, quanto das iniciativas privadas, é de completo apagamento. Em Cem anos de solidão, Garcia Márquez fala que o esquecimento coletivo é doença perigosíssima, no seio da qual tudo que não presta brota: é como se essas instâncias nos forçassem a um Alzheimer urbanístico que, quanto mais grave, mais deixa à vontade governo e capital, para seguirem tratando a cidade como balcão de negócios. Um ciclo terrível – mas combatível 😉

É preciso lutar contra essa perda de memória e de subjetividade coletivas, porque é no rastro dela que o capital faz o que quer com nossas cidades e, consequentemente, conosco. Uma das primeiras e mais importantes lembranças que eu tenho na minha vida é mamãe me levando para ver O Último Imperador, de Bertolucci, e a conversa edificante que tive com o bilheteiro. Eu tinha cinco anos. O filme ficou em cartaz mil anos no Trianon, sala de cinema que não existe mais, e aparece em Retratos Fantasmas. Toda vez que passo pelo que foi o Trianon, me lembro desse dia e agradeço pelo prédio ainda estar de pé, ao mesmo tempo lamentando pelo seu estado decrépito, seu triste ar de dias contados.

Outra coisa que não existe mais é o Restaurante Vegetariano do Glauco, que ficava na Rua da Saudade, número 89. Foi numa rua com esse nome que minha mãe, a professora de história (hoje aposentada) Rozélia Bezerra, conheceu meu pai, Caesar. Era 1981, o restaurante era um centro de resistência e contracultura, nos últimos suspiros da ditadura militar. A rua da Saudade aparece em Retratos Fantasmas, num mapa sentimental fofíssimo, desenhado à mão, acho que pelo próprio KMF.

Rua da Saudade, n.89, screenshot do Google Maps, 2023.

Já o restaurante desapareceu: numa metáfora perfeita, virou uma loja de flores de plástico, chamada Nice Flores, que fotografei em 2013, e que (plot twist) também já não existe mais. Contei essa história em detalhes num livro meu de 2014, autopublicado, chamando Primeiras lições em hidrologia (e outras anotações), que fala justamente sobre os efeitos emocionais de ver sua cidade ser destruída pelo capital imobiliário.

A premissa do livro é que perder uma cidade de vista é se perder de si próprio.

Rua da Saudade, 1981, meu pai é o de smoking assinando um livro.

Parte 3: vingança e recomeço

O respeito que tinha pelo trabalho de KMF, que começou com nosso convívio em 2005, no Jornal do Commercio, e se estendeu aos seus filmes posteriores, culminou com Bacurau – que assisti várias vezes, arrastei amigos e camaradas da militância pra ver também. O meu entusiasmo com Bacurau passa, entre outras coisas, pelo fato de mostrar o que pode acontecer com nossos algozes quando nos organizamos em torno não somente das nossas semelhanças, mas apesar das nossas diferenças. Bacurau mostra, como diria Maria Malinovskaia, que a poesia “só pode ser forte quando a sociedade deixa de ser passiva”. Por fim, o longa traça paralelos entre imperialismo e xenofobia anti-nordeste de uma forma muito direta, que eu nunca tinha visto até então (e não vi depois).

Também em Retratos Fantasmas a disputa política está onipresente, mas de uma forma diferente, bem mais sutil. Uma das maiores potências do filme, nesse sentido, é falar do cinema a partir de quem o faz, mas focando não em cineastas importantes do Recife, como Katia Mesel e Jomard Muniz de Britto, e sim dedicando um enorme espaço para projetistas, bilheteiros e outros trabalhadores do cinema – que KMF cita, nome por nome. Essa parte nos comoveu bastante, a Lukas e a mim, porque trabalhei mais de 10 anos no baixo clero do mundo arte, como vigia de galeria e ele foi, dos 14 aos 30 anos, caixa e pipoqueiro num cinema de shopping. Nenhum curador nunca meu chamou pelo nome, nunca me viu como parte do “mundo da arte” nem me agradeceu por eu estar ali em pé, 8 a 12 horas por dia, pedindo ao povo pra não sentar ou tocar nas obras que eles selecionaram.

Em Retratos Fantasmas, KMF deixa claro que, se cinema é massa, é também por causa dos trabalhadores das salas de exibição, sem os quais o cinema não poderia existir. Seu Alexandre, projetista, é uma estrela em particular e, não por acaso, uma das poucas figuras que não parece ser transitória. Seu Alexandre, apesar de morto em 2002, é sólido e eterno, o contrário de um fantasma. Uma salva de palmas pra ele, que fechou a sala Trianon com chave de lágrimas (nas palavras dele) e causou nos espectadores uma nuvem de lágrimas sobre nossos olhos (palavras de Chitãozinho e Xororó).

Rua da Saudade, n.89, em janeiro de 2023.

Outro momento de politização é quando, ali pela metade do filme, KMF fala que o dinheiro que antes estava no centro da cidade foi parar em outro lugar. Não deixa de ser verdade, mas não é só isso. O dinheiro continua ali, porém se manifestando pela sua ausência. É uma espécie de chantagem que o capital sabe fazer muito bem, tipo “olha o que acontece quando eu saio das cidades”. Mas Lisboa, Barcelona e São Paulo provam o contrário, sendo excelentes maus exemplos do que acontece quando os governos deixam a revitalização dos bairros centrais na mão do capital privado.

Do jeito que a coisa vai, e se não houver pressão popular, é de se esperar que o governo venda o centro do Recife a preço de banana. O que foi feito no Cais José Estelita e o que está sendo feito no Cais de Santa Rita, são apenas dois exemplos de mercantilização e esterilização dos espaços públicos em Recife, mas não são únicos.

Há esperança, claro: além de movimentos temporários importantes, como o Ocupe Estelita, há as iniciativas de longo prazo, como o grupo Direitos Urbanos e o MTST Pernambuco. Em 2018, o MTST ocupou um edifício na Praça do Diário, em protesto pelo assassinato de Marielle Franco, mas também para escandalizar as dívidas de IPTU acumuladas por proprietários de edifícios abandonados no centro. Em 2022, a situação pouco mudou, e a Ocupação Menino Miguel denuncia que o prédio ocupado, abandonado há mais de 20 anos, acumula dívida de mais de R$ 3 milhões em IPTU.

Recife já tem uma regulação que permite expropriação de imóveis abandonados e endividados, é o Decreto 31.671, que diz: “Os imóveis urbanos em comprovada situação de abandono, cujos proprietários não possuam a intenção de conservá-los em seu patrimônio e que não se encontrem na posse de outrem, poderão ser arrecadados pelo Município do Recife, na condição de bens vagos, após regular processo administrativo”.

Como tudo no capitalismo, a regulação não será posta em prática sem pressão popular. Não podemos esquecer que, atrás da nostalgia e do que Rafaela Sales Ross chama, equivocadamente, de “beleza na decadência”, há despejo e muita violência contra aqueles que mal têm tempo de sentir saudade. Em algum momento de Retratos Fantasmas, KMF diz que os prédios abandonados do centro podiam se tornar moradia de qualidade pra muita gente. Essa fala, ainda que dita de passagem, é a mais importante do filme inteiro, pois ela indica um horizonte que supera o mero assombro – e é importante não perder esse horizonte de vista, porque o único jeito de espantar os fantasmas é com a presença de gente ocupando os retratos, os territórios.

***

Adelaide Ivánova é pernambucana, poeta e organizadora comunitária da campanha Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, que luta pela expropriação de grandes empresas do aluguel, em Berlim, onde mora desde 2011. Em 2017, publicou o livro de poesia documental “o martelo”, que investiga a re-traumatização causada por um processo judicial por estupro. Em 2018 o livro venceu o prêmio Rio de Literatura na categoria poesia.

Deixe um comentário