Urbanização e crise ambiental: entrevista com Mike Davis

Mike Davis completaria 77 anos no dia de hoje. Em memória de sua trajetória radical, recuperamos a entrevista concedida a Otilia Fiori Arantes, Ermínia Maricato, Mariana Fix e Michael Löwy para a Margem Esquerda #12, publicada em 2008.

Mike Davis completaria 77 anos no dia de hoje. Em memória de sua trajetória radical, recuperamos a entrevista concedida a Otilia Fiori Arantes, Ermínia Maricato, Mariana Fix e Michael Löwy para a Margem Esquerda #12, publicada em 2008. Confira também uma entrevista recente publicada aqui no Blog da Boitempo, pouco tempo antes de seu falecimento em outubro de 2022.

Entrevista com Mike Davis

Apresentação de Ivana Jinkings

O modelo de urbanização dominante – que transforma terra em mercadoria – é a principal causa da crise do meio ambiente mundial. A opinião é do urbanista, sociólogo e historiador Mike Davis, para quem a transferência da responsabilidade do Estado pelo suprimento de moradia para os pobres é a catástrofe da vida diária nas periferias. Os moradores das favelas – do Planeta Favela, título de um dos principais livros de Davis – formam um conjunto de pessoas expulsas sistematicamente das áreas centrais das cidades. Trabalhando sobre o que ele denomina como “ecologia política”, denuncia que a privatização do espaço público e a desurbanização cultural das classes populares deixam um rastro de marginalidade e de pobreza nas metrópoles.

Davis nasceu nos Estados Unidos, em 1946. Aos dezesseis anos abandonou os estudos em função de grave doença do pai. Conseguiu emprego em um açougue e, nas horas vagas, lia os autores da geração Beat, como Jack Kerouac. On the Road inspirou uma de suas muitas aventuras, cuja marca ainda carrega: uma cicatriz na perna direita, resultado do choque, em alta velocidade, ao dirigir um Ford 54.

Sua vida mudou radicalmente em 1962 – como ele próprio afirma –, quando conheceu o Congresso de Igualdade Racial (Congress of Racial Equality – Core), reunião de jovens pacifistas, defensores dos direitos civis, que se opunham à Guerra do Vietnã. Nessa mesma época, com uma bolsa de estudos, conseguiu se matricular no Reed College, em Portland. Foi expulso em duas semanas – por dormir no quarto de sua namorada –, mas foi nessa breve estada que conheceu o então presidente do movimento Estudantes para uma Sociedade Democrática (Students Democratic Society – SDS). Davis se mudou para Nova York e passou a militar no SDS e a participar de ações como a realizada contra a Dow Chemical, de Torrance, que fabricava napalm para os Estados Unidos usarem contra os vietnamitas.

Com o recrudescimento da guerra no Vietnã, Davis deixou a SDS e se filiou ao Partido Comunista da Califórnia do Sul. Começou a trabalhar como motorista de caminhão e passou três anos transportando mercadorias – entre elas, bonecas “Barbies” – pelo interior da Califórnia. Em 1973, decidiu retornar aos estudos. Calouro aos 28 anos, ingressou na University of California (Ucla), de Los Angeles, com uma bolsa do sindicato fundado por seu pai, para estudar economia e história.

Até então, jamais havia cogitado se tornar escritor. Seu primeiro trabalho foi uma bem-sucedida comparação do Watergate com o 18 de brumário. De lá para cá, Mike Davis escreveu muitos livros, três dos quais foram publicados no Brasil pela Boitempo – Planeta Favela (2006), Apologia dos bárbaros: ensaios contra o império (2008) e Cidade de quartzo: escavando o futuro em Los Angeles (2009), sobre o qual ele fala longamente nesta entrevista, além de discorrer sobre o seu encontro com o marxismo, sobre a “urbanização sem urbanidade” e sobre novos projetos.

A pedido do Comitê de Redação de Margem Esquerda, a professora da Universidade de São Paulo Otilia Fiori Arantes coordenou a entrevista deste número, realizada por e-mail em julho deste ano. É dela a maior parte das questões formuladas a Mike Davis, que respondeu ainda a perguntas enviadas por Michael Löwy, Ermínia Maricato e Mariana Fix.

Margem Esquerda – Como você descobriu o marxismo? Como reagiu aos movimentos rebeldes dos anos 1960? O que o levou a se interessar pelas questões urbanas?

Mike Davis – Temo não ter uma resposta sucinta, telegráfica a essas questões: elas demandam informações pessoais e geracionais. Quando eu tinha dezesseis anos, meu pai teve uma doença terrível. Como acontecia com muitas famílias estadunidenses médias, tanto naquela época quanto agora, nosso seguro não era suficiente para pagar os custos de sua hospitalização; então incentivado pela minha mãe, abandonei o ensino médio por mais de um ano e comecei a trabalhar em período integral. Eu estava muito satisfeito por estar fora da escola e ganhando um salário de adulto, entregando carne. Ao mesmo tempo, eu estava profundamente confuso sobre o que aconteceria depois. Meu melhor amigo, que havia se juntado à Marinha após um incidente com a polícia, estava decidido a me recrutar para seu infortúnio, mas sua influência foi, felizmente, contra-atacada pela minha prima e seu esposo, um conhecido ativista afro-americano. Eles me convidaram para uma manifestação de direitos civis: esse evento se revelou o divisor de águas no curso da minha vida. Apesar de estar longe dos principais campos de batalha do Mississippi e Alabama, o pequeno mas militante capítulo de San Diego no Core foi uma luta de Davi contra o Golias do dogmatismo na cidade mais conservadora da Califórnia. Então, no lugar da Marinha, fui introduzido à filial local do que todos na época chamavam apenas de “Movimento”. Minha experiência adolescente no Core, incluindo um produtivo encontro com alguns ativistas da universidade de Berkeley, me levou inevitavelmente à New Left. Durante três anos (1965-1967), fui um organizador itinerante para o SDS nas cidades de Nova York, Los Angeles e Austin (Texas).

Nesses anos, antes que a esclerose sectária obscurecesse nosso juízo, a New Left era uma maravilhosa cornucópia de tradições antiautoritárias e ideias radicais: Comunismo de Conselhos, Populismo da Pradaria [Prairie Populism], Poder Negro, trotskismo e antitrotskismo, e por aí vai. Além disso, a educação política era tipicamente combinada com aventuras através do país, no estilo das de Jack Kerouac. Assim, li Sartre pela primeira vez enquanto viajava num ônibus Greyhound no Texas, fiquei fascinado pela trilogia de Deutscher sobre Trótski enquanto acampava em um barco abandonado no deserto do Arizona, comprei minha primeira cópia da New Left Review de um vendedor ambulante hippie em Berkeley. Apesar de ter lutado excessivamente – e normalmente sem sucesso – com “teoria”, meus escritos tardios foram mais influenciados pela minha educação prática sobre o básico do ativismo durante uma década de participação em movimentos oposicionistas pelos direitos civis, antiguerra e sindicalistas. Embora eu tenha eventualmente voltado à escola (entrando na Ucla com uma bolsa de estudos em 1973), minha verdadeira educação acadêmica começou quando me filiei ao Partido Comunista da Califórnia do Sul, em 1968. Pode parecer estranho que alguém com simpatias “trotskistas” notórias (senão sectárias) se juntasse a um PC de linha tradicional no exato momento em que os tanques soviéticos estavam esmagando a Primavera de Praga, mas o distrito da Califórnia do Sul apoiava Dubek e se opunha à invasão. Além disso, a ala jovem local tinha orientação tricontinentalista, ou guevarista, e não pró-soviética, e seus membros afro-americanos, incluindo a recentemente recrutada Angela Davis, eram altamente influentes nos Panteras Negras de Los Angeles. Como qualquer outra pessoa que a tenha conhecido, fiquei fascinado pela líder do PC local, Dorothy Healey, uma mulher baixinha, brilhante e muito bonita, que era tão durona e corajosa quanto qualquer outra pessoa da geração radical estadunidense dos anos 1930. (Corriam alguns rumores que ela teria ficado profundamente frustrada pela recusa da Terceira Internacional em deixar as mulheres lutarem nas Brigadas Internacionais na Espanha.) Ela tinha uma concepção gramsciana de como um pequeno partido de massa, implantado em um ambiente social estratégico, poderia levar Los Angeles à esquerda. O PC e os sindicatos do Congresso das Organizações Industriais (CIO) tiveram essa conquista, efetivamente, por um breve período de tempo durante os anos 1940, e Dorothy constantemente nos repreendia por rejeitar ou subestimar a arena eleitoral. Da nossa parte, pensávamos que a cidade era um vulcão, e que a política de frente popular era uma desilusão revisionista.

Em qualquer evento, minhas discussões com Dorothy, que continuaram muito após nossa expulsão (e seu desligamento) do PC, foram as sementes do meu interesse por política social urbana. Apesar de nossos desacordos políticos (que se aprofundavam quanto mais ela se direcionava à socialdemocracia e eu partia para trabalhar com a New Left Review em Londres), fui enormemente influenciado por suas paixões e ideias, em especial por aquelas a que se dedicava sem hesitar – sobre análise estratégica e o “próximo elo da corrente”. Enquanto a maioria de nós estava perdida em nuvens de retórica revolucionária ou distraída pelos irrelevantes filósofos franceses, Dorothy, como uma boa generala vermelha, estava absorvida em planejar o próximo levante, tijolo por tijolo. Eu tive a sorte de, através dos anos, aproveitar a amizade e a generosidade de intelectuais de esquerda como Robert Brenner, Perry Anderson, Göran Therborn e Robin Blackburn, mas Dorothy é a verdadeira inspiração para todo o meu trabalho sobre Los Angeles. Ela faleceu há muitos anos, mas eu continuo a editar minhas ideias em constante debate interno com ela.

ME – Você publicou Cidade de quartzo em plena Los Angeles conflagrada, exatamente dois anos antes dos motins nos bairros negros, em 1992. Você acredita que de lá para cá a situação social de Los Angeles continua a mesma ou piorou? O modelo de cidade-fortaleza dá conta das novas cidades policiadas ou a segregação se exacerbou e mudou de figura?

MD – Outro dia, um colunista de jornal chamou Los Angeles de a “Lower Ninth Ward” (referência ao bairro de Nova Orleans destruído pelo Katrina e abandonado por Washington) das cidades dos Estados Unidos. Apesar da montanha de ouro recentemente investida na renovação do centro da cidade, Los Angeles continua vulnerável à mesma convergência de ódio urbano, pobreza, crise ambiental e fuga de capital que inflamou a cidade dezesseis anos atrás. A cidade não cairá no oceano ou será destruída por um único cataclismo, mas ela pode recomeçar o arco de declínio que se iniciou no começo dos anos 1990: esvaecimento vagaroso de empregos de alto escalão, de quartéis-generais corporativos, de trabalhadores qualificados e de recursos fiscais. Nenhuma das grandes cidades estadunidenses está tão vulnerável à decadência repentina. Além disso, desde os motins de 1992, muitos problemas do centro têm migrado para os subúrbios. Negros, assim como novos imigrantes, têm se mudado para os subúrbios na esperança de encontrar paz, melhores escolas e moradias. Nesse processo, a violência das gangues os seguiu, as escolas estão em declínio, e a malha residencial está rapidamente decaindo. Somado a isso, o fracasso histórico de investimento em transporte público regional tem gerado o pior congestionamento do país, e os aumentos no preço do combustível têm corroído os rendimentos dos trabalhadores de baixa renda, que são levados a viajar longas distâncias de suas casas ao trabalho. Em particular, a vasta expansão do chamado “Inland Empire” (área de Riverside–San Bernardino) à leste de Los Angeles tem se tornado o epicentro da crise de baixa qualidade nacional: placas de “Interditado” e “À venda” dão um aspecto deprimente a qualquer rua. Em Cidade de quartzo eu argumento que a ressegregação e a militarização do espaço urbano nos Estados Unidos têm, há muito tempo, se dado por medos sociais, especialmente como conseqüência das revoltas do gueto no final dos anos 1960. O caso de Los Angeles, imagino, foi particularmente interessante (e desolador) por causa do papel que os arquitetos-celebridades, como Frank Gehry, têm desempenhado ao criar uma apologia dos estilos de vida em fortalezas. Mas Los Angeles não é a pioneira, em termos históricos, no que tange a comunidades cercadas e plazas privatizadas: São Paulo e Joanesburgo também são protótipos do apartheid espacial e da destruição do espaço público. Teresa Caldeira tinha razão quando criticou meu livro por exagerar a singularidade de Los Angeles e por não conseguir entender a dialética comparável de raça e exclusão do urbanismo brasileiro. Agora esses fenômenos são canônicos e globalizados. Em todo lugar, a classe alta está ou recuando da vida democrática na cidade em direção a enclaves coloniais, normalmente com atmosferas de fantasia, que replicam imagens televisivas de estilos de vida luxuosos da Califórnia, ou está completando sua conquista do centro histórico e a conversão deste em um parque temático autoparodiante (Manhattan, Paris, Pequim central após as Olimpíadas e assim por diante). Num planeta onde mais de 2 bilhões de pessoas subsistem com dois dólares ou menos por dia, esses mundos dos sonhos inflamam desejos – por consumo infinito, exclusividade social, segurança física e monumentalidade arquitetônica – que são claramente incompatíveis com a sobrevivência ecológica e moral da humanidade.

ME – Segundo alguns críticos, seu raciocínio seria apocalíptico e antiurbano, por não perceber o quanto as áreas urbanas marginalizadas, seu Planeta Favela, estão em conexões múltiplas e complexas com diversos setores (formais e ilegais) da cidade. Qual sua resposta a isso?

MD – É claro que as redes de produção transnacional integram um grande número de trabalhadores ilegais, assim como fazem os empregadores locais de mão-de-obra explorada e trabalho doméstico. Mas, mesmo que tenhamos tolerância em relação às dezenas de milhões desses trabalhadores ocultos, centenas de milhões de moradores urbanos não têm sequer o privilégio da exploração na parte invisível de alguma linha de produção. De certo modo, “trabalho informal” é simplesmente um eufemismo do Primeiro Mundo para o desemprego no Terceiro Mundo. Mas nenhum teórico social clássico ou economista político anteviu a reprodução da marginalidade urbana em tão grande escala. Um enorme batalhão de pessoas tem sido expulso do campo, mas permanece desintegrado da economia mundial, da cultura urbana tradicional ou, nesse sentido, de qualquer futuro humano sustentável. Esse é um desenvolvimento extraordinário, identificado primeiramente pelos marxistas latino-americanos e em seguida debatido em uma vasta literatura de pesquisa. A economia informal, além disso, é frequentemente um mundo darwiniano, onde os pobres – como proprietários de terras ou chefes menores – exploram os ainda mais pobres. À medida que nichos de sobrevivência econômica se tornam superpovoados, há uma pressão inevitável para controlar a entrada e limitar a competição por meio de algum tipo de mecanismo. Às vezes (como os catadores de papel no México) isso toma a forma de um patrocínio político tradicional. Em outros casos (Lagos, Nairóbi ou Mumbai), movimentos sectários ganharam força ao prometer reservar trabalhos informais para membros de sua própria tribo, religião ou grupo linguístico. Em oposição a isso, no entanto, temos os exemplos de movimentos solidários, movimentos dos pobres urbanos, especialmente na América Latina, onde tradições do movimento trabalhador clássico migraram para a favela. Em última instância, é impossível generalizar sobre a política da classe trabalhadora informal global: a população pobre está procurando, em todo lugar, e frequentemente de maneira desesperada, por fontes de poder social e controle sobre sua vida. Isso tem se tornado geopolítico na medida em que governos dos pobres – abarcando desde gangues do narcotráfico e seitas religiosas até islâmicos reformistas e partidos populistas radicais – exercem poder duplo nos espaços urbanos abdicados pelos Estados. Como seqüência de Planeta Favela, pesquisarei a política da favela moderna por meio de mais ou menos uma dúzia de estudos de caso, incluindo o [partido] Shiv Sena em Mumbai, o Movimento Mohajir Qaumi em Karachi, o Congresso Popular O’Odua em Lagos, o Pagad [People Against Gangsterism and Drugs] na Cidade do Cabo, o pentecostalismo em Belém e Accra, o movimento cívico em Joanesburgo, a luta das poblaciones na Santiago pós-golpe, a Izquierda Unida em Lima e a Asamblea de Barrios como resultado do Caracazo. O KPD (Altona e Berlim) dos anos 1920 também será incluído, uma vez que foi o único partido da Terceira Internacional que teve como estratégia a favela industrial, mais do que a fábrica, como caminho para o poder.

ME –Você faz a crítica ao que chama de “urbanização autônoma”, dada a ausência do Estado, mas não seria essa a única forma de sobrevivência e até de resistência das populações desassistidas?

MD – Essa é uma leitura equivocada: eu critico a mitologia de que os pobres urbanos podem solucionar a crise da vida diária sem redistribuição fundamental de riqueza social e poder político. Está na moda a celebração das habilidades de sobrevivência e as capacidades de autoajuda dos moradores das favelas, enquanto é ignorada a evidência gritante de que as oportunidades econômicas informais estão se degradando rapidamente na maior parte dos países desenvolvidos, enquanto as ocupações tradicionais vêm sendo largamente privatizadas ou forçadas a terrenos mais perigosos. A “urbanização autônoma” soa muito bem se você nunca viveu em uma favela, mas, como outros conceitos distorcidos do discurso “ONG urbanista” (“concessão” é o pior), isso romantiza a autoajuda, minimiza a escala de necessidade humana e substitui luta social e redistribuição de renda por filantropia. Além disso, em discussões oficiais sobre moradia e emprego informais, valiosas ideias anarquistas sobre autoorganização dos pobres têm sido estranhamente distorcidas para servir aos objetivos da agenda neoliberal de desenvolvimento. Mais perniciosa ainda – como o UN-Habitat [Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos] foi brilhante em apontar em seu relatório de 2003, O desafio da favela – é a desvalorização da iniciativa do setor público e, certamente, da responsabilidade do governo em garantir montante adequado de investimento social em infraestrutura urbana e recursos humanos. O Banco Mundial e as grandes fundações adoram falar sobre microempresas e banco popular, mas nunca tratam de questões fundamentais: posse de terra urbana, tributação regressiva, investimento estrangeiro ou da administração paralela por poderosas agências de desenvolvimento. Nos Estados Unidos, além do mais, os urbanistas tendem a ser ignorantes em relação à experiência de movimentos que têm tentado combinar mobilizações baseadas em favelas com lutas nacionais pela reforma ou transformação do Estado. A recente história da esquerda urbana (para melhor ou para pior) em Caracas, Lima, Cidade do México, La Paz, Porto Alegre, Cidade do Cabo, Durban e Kolkata deveriam ser a base de todas as reflexões sobre o futuro da cidade em desenvolvimento. Arquitetos, em particular, são inclinados a abraçar slogans e ícones em vez de fazer um esforço para entender a atual política que molda a forma urbana.

ME – Ao mesmo tempo em que se refere a uma “urbanização sem urbanidade”, você afirma que o futuro está nas cidades e, ainda, que, justamente, ele depende da iniciativa dos novos bárbaros. Como isso pode se dar? Como romper com o círculo infernal: desenvolvimento–catástrofe ambiental?

MD – A urbanização é obviamente a maior causa da crise global do meio ambiente. Embora o desmatamento florestal e as monoculturas exportadoras tenham desempenhado um papel fundamental no aquecimento global, o principal agente tem sido o aumento quase exponencial da emissão de carbono nas regiões urbanas do Hemisfério Norte. Em certo sentido, a vida urbana está destruindo rapidamente o nicho ambiental – estabilidade climática Holocênica – que tornou possível sua evolução na ecologia planetária dominante. Contudo, há um impressionante paradoxo aqui, pois o que torna as áreas urbanas tão insustentáveis ambientalmente são precisamente essas características, mesmo nas maiores megalópoles que são quase antiurbanas ou suburbanas: expansão horizontal explosiva acompanhada pela degradação ou pela destruição completa de recursos naturais vitais (aquíferos, bacias hidrográficas, fazendas, florestas e ecossistemas litorâneos); o monstruoso aumento do tráfego e poluição aérea; a desintegração da cultura urbana e do “direito à cidade” da classe trabalhadora; a privatização do espaço público e a fuga dos ricos para os “disneyficados” enclaves murados. Em contraste, essas qualidades, que são “classicamente” urbanas, mesmo no âmbito de pequenas cidades e municípios, se combinam para gerar um círculo mais virtuoso. Embora um urbanismo canônico, cujas coordenadas incluiriam eficiência ambiental e – para invocar Fourier – a “multiplicação da afinidade humana”, permaneça sintetizado de maneira incompleta, podemos facilmente reconhecer suas principais qualidades: a substituição do consumo privatizado por luxo público; a socialização do desejo e da identidade no interior do espaço público; economias ambientais de escala no transporte e a na construção residencial; fronteiras bem-definidas entre cidade e campo preservado; uma rica dialética entre vizinhança e cultura mundial; a prioridade da memória cívica sobre o ícone proprietário; e a integração de trabalho, recreação e vida doméstica. Em jogo, há algo muito mais profundo que o mero alívio ambiental da produção e do consumo industriais. Devemos imaginar como uma fábrica urbana coerente e de baixa energia, oposta à expansão periurbana e desorganização ecológica, pode oferecer a possibilidade de fazer a quadratura do círculo das gigantescas necessidades humanas não-supridas por fontes renováveis finitas. Não obstante muitas tradições históricas de construção civil, especialmente aquelas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, ofereçam lições fundamentais quanto ao design solar passivo, conservação de água e reciclagem de dejetos, o vínculo crítico que falta entre sustentabilidade e justiça social é a estratégia construtivista, concebida na miséria urbana do início dos tempos soviéticos, de aliviar a vida enclausurada dos apartamentos com clubes de trabalhadores esplendidamente projetados, teatros populares e complexos esportivos. Embora [os arquitetos] Golosov, El Lissitzky e seus camaradas tenham previsto primeiramente, e acima de tudo, tais complexos, vinculados a vastas fábricas taylorizadas, como os condensadores sociais de uma nova civilização proletária, eles estavam também implicitamente elaborando o papel constitutivo de afluência pública (bibliotecas, parques, museus, cinemas, escolas e assim por diante) na urbanidade de todas as grandes cidades. (Ironicamente, depois de conduzir batalhas heroicas ao longo do século XIX e início do século XX para estabelecer seu direito pela riqueza pública dos centros das cidades, as classes trabalhadoras europeias – frequentemente como resultado direto das políticas de moradia antifavela adotadas pelos próprios partidos trabalhistas e socialdemocratas – foram exiladas nos anos 1960 e 1970 para a Existenzminimum cultural dos loteamentos periféricos, cuja típica raison d’être, a fábrica suburbana, se tornou amplamente extinta nos anos 1990.) A desurbanização cultural das classes populares na região de expansão da cidade é evidentemente ainda mais aguda nos países desenvolvidos; e muito mais moradores de favelas e inquilinos da classe trabalhadora são expulsos das áreas centrais todo ano do que são realocados formalmente pelos governos e ONGs. Embora qualquer planejador e burocrata honesto entenda a prioridade de construir vias de ligação do transporte público para o centro urbano e criar espaço cívico compensatório para bairros pobres, o investimento público está há uma geração ou mais atrás do crescimento populacional. A consequência de transferir o fardo do suprimento de moradia para os próprios pobres, falhando, então, em prover infraestruturas essenciais ou armaduras tradicionais da cultura urbana, é a catástrofe da vida diária na periferia, onde qualquer trajeto para o trabalho ou ida ao hospital leva horas de luta em engarrafamentos dentro de um miniônibus superlotado e sufocante. Contudo, é aqui, onde as cidades despejam o lastro da pobreza e marginalidade, que o slogan dos novos urbanistas estadunidenses de “expansão reurbanizadora” – embora em sentido muito mais radical do que o pretendido originalmente – tem a ressonância humana e ambiental mais urgente. Falando de uma perspectiva estreita, eu acho que a crise interna na arquitetura e nas profissões de planejamento hoje em dia é precisamente a falta de conceitos e de designs inteligentes que tratem de pobreza, energia, mudança climática e espaço público no contexto das cidades em desenvolvimento ou nas periferias pobres de metrópoles mais antigas. As mais ricas podem escolher entre uma abundância de engenhosos desenhos para eco-living, mas qual é o objetivo último? Permitir que celebridades propagandeiem sobre seus estilos de vida “zero-carbono” ou trazer energia solar, banheiros, internet e empregos verdes no serviço público para as comunidades urbanas pobres?

ME – Você se refere a Lagos, na Nigéria, como um exemplo extremo de cidade-favela. Como o arquiteto holandês Rem Koolhaas, acredita que ela é o nosso futuro? Ou seja, mais do que uma cidade atrasada africana em vias de modernização, é um caso paradigmático de uma cidade situada no primeiro plano da modernidade global? O que diferencia o seu diagnóstico do de Koolhaas?

MD – Não há uma forma educada de se dizer isso: os delírios de Koolhaas têm se tornado desculpas débeis para o mal social. Com efeito, ele diz que “tudo bem que os nigerianos, cujo país tem sido pilhado durante décadas por ditadores militares apoiados pelo Ocidente, tenham de viver na merda e na miséria autoorganizadas, contanto que outros regimes autoritários, como os de Dubai e Pequim, apoiem minhas construções absurdas”. As megalópoles fascinam as autoridades e os arquitetos-celebridades, mas para a maior parte dos moradores urbanos o futuro será definido pela qualidade de vida em lugares como Maracay, Ndamena, Santa Cruz, Diyarbakir, Nagpur, Padang, Suxian. Essas cidades de médio porte, mas que crescem rapidamente, estão normalmente fora do escopo do radar teórico, mas são a escala modal que precisa ser incorporada com mais urgência às análises dos urbanistas. Imagine se os astrônomos baseassem a ciência das estrelas quase que exclusivamente no estudo das Gigantes Vermelhas e das Supernovas.

ME – E as novas cidades, como Dubai, surgidas do nada, sem vida social, apenas a elite financeira internacional e os trabalhadores migrantes quase escravos, representam um novo urbanismo, correspondente a um novo estágio do capitalismo?

MD – Dubai e Abu Dhabi têm a vantagem de serem “campos de sonhos” irrigados pelos rendimentos do petróleo saudita e do Golfo e poderem criar sua própria demanda (por exemplo, construir um desenvolvimento e esperar seus compradores e locatários aparecerem), independentemente das restrições comuns do ciclo comercial. Seus setores comerciais, financeiros e turísticos têm sido projetados à estratosfera pelo enorme excedente de capital da região do Golfo, que continuará a transformar areia em ouro enquanto os preços do petróleo ficarem em algum lugar da escala atual. Além disso, alguém pode se perguntar se o xeique Mohammed e seus amigos do governo não examinaram confidencialmente os escritos de Leon Trótski. Dubai, em particular, é um proeminente artefato da “lei do desenvolvimento desigual e combinado”. Para citar o admirável resumo de Baruch Knei-Paz da concepção de Trótski, uma sociedade passando por uma modernização atrasada “copia não o produto como ele existe em seus países de origem, mas seu tipo ideal. Isso explica porque novas formas em uma sociedade atrasada aparecem mais aperfeiçoadas do que em uma sociedade avançada, onde elas são apenas aproximações do ‘ideal’, tendo sido conseguidas gradativamente e dentro dos limites das possibilidades históricas”. Nos casos de Dubai e das novas ou redesenvolvidas áreas urbanas de Xangai e Pequim, todos os estágios da evolução comercial têm se encaixado para abarcar uma síntese aperfeiçoada de compras, entretenimento, segurança residencial e espetáculo arquitetônico. O que eu acho mais interessante sobre Dubai, no entanto, não é tanto sua hipérbole arquitetônica, mas sim o desenho das superestruturas institucionais modulares que regulam o intercâmbio de informações dentro de cada um de seus principais distritos desenvolvidos tematicamente. A “Cidade da Internet”, por exemplo, impõe pouco ou nenhum controle sobre conteúdo, enquanto o ciberespaço é policiado em todos os outros lugares; da mesma forma, o distrito financeiro é regulado pelo modelo de regras da cidade de Londres, que não se aplicam a outras partes da economia. A liberdade de negócios, em outras palavras, é feita engenhosamente e sob medida para se adaptar às necessidades de setores específicos e firmas ultramar, enquanto a liberdade política se mantém totalmente fora de alcance, em especial para as centenas de milhares de trabalhadores sul-asiáticos que lá estão.

Dubai, com sua fantasmagórica fusão da hiper-realidade de Las Vegas com o capitalismo planejado de Cingapura, representa o estágio maior do urbanismo? Ou Pequim (ou Xangai) é mais propriamente a capital do século XXI ? Temos de tomar cuidado para não deixar metáforas (mesmo quando derivadas de famosas expressões de Lênin e Walter Benjamin) colocarem questões de forma muito dramática. Certamente, essas cidades estão sendo desenhadas com a intenção consciente e grandiosa de hegemonizar nossa concepção de urbano para a próxima geração, talvez as duas próximas. Mas, do ponto de vista de um geógrafo radical, ícones e metonímias não necessariamente condensam tendências-chave sistemáticas. Na tentativa de definir o futuro, nossos faraós da atualidade podem meramente estar monumentalizando o que já é obsoleto (o arranha-céu, afinal, é uma tecnologia remanescente dos idos de 1880). Em vez de coroar estágios ou capitais, prefiro enfatizar as tendências estruturais que podem diferenciar sistemas urbanos do início do século XXI desde o fim do século XX. Em primeiro lugar (a conclusão de Planeta favela), a capacidade cada vez menor dos setores de moradia e empregos informais de absorver o crescimento da população urbana face aos altos índices contínuos de desemprego estrutural e migração rural (que provavelmente aumentarão com a mudança climática). Em segundo, os custos logísticos e econômicos de expansão periurbana na ausência de investimentos equivalentes em recursos humanos, transporte e espaço públicos. Em terceiro lugar, a imensa despesa para a reestruturação das economias urbanas e padrões de moradia que se adaptem às restrições de um mundo pós-globalizado com maiores custos de energia e, consequentemente, de transportes. (A geografia da vantagem comparativa – em cujos nódulos cidades mundiais e entrepostos financeiros florescem – deve mudar para uma nova agenda.) Algumas vantagens em potencial, claro, podem também advir da revalorização de manufaturas locais e produtos agrícolas, mas isso pressupõe um sistema diferente de regulação econômica. Em quarto lugar, graças à mudança climática, ao uso não-sustentável de água e a infraestruturas de saúde pública inadequadas, as cidades se tornarão mais vulneráveis a eventos naturais extremos: pragas e doenças pandêmicas, ciclones e secas.

ME – A relativa “tolerância” em relação à invasão de terras pelos pobres – ao menos nas áreas de menor interesse para o mercado imobiliário – nas últimas décadas é um fenômeno transitório que se mostrou capaz de acomodar, em certa medida, conflitos que poderiam ter sido maiores em tempos de crise econômica? Esse modelo tende a se esgotar e a tensão a se acirrar, com o adensamento populacional das favelas?

MD – A fronteira da terra urbana livre deixou de existir há muito tempo na maioria das cidades em desenvolvimento. Certamente, ocupações clássicas ainda existem, mas a maioria à margem: em terra tóxica, em encostas íngremes e nas margens em erosão de córregos poluídos, onde é mais difícil transformar a terra em mercadoria. Nos anos 1960 e 1970, recém-chegados à cidade – Istambul, Déli, Cidade do México, Lima etc. – tiveram oportunidades para cair de paraquedas (como eles dizem no México) em bairros ou criar novos assentamentos porque: (1) terras periféricas ainda eram extensivas, baratas e frequentemente de titularidade pública ou duvidosa; (2) em alguns casos, a ocupação era encorajada para prover mão-de-obra barata; e/ou (3) elites e partidos políticos estavam ávidos por votos e apoiadores (veja, por exemplo, a tolerância oficial à invasão depois da queda de Jimenez na Venezuela ou com a chegada do regime militar progressista no Peru nos anos 1970). Entretanto, no caso dos moradores das favelas que apoiaram as esquerdas ou pareceram abrigar as forças subversivas, regimes militares reprimiram vigorosamente as ocupações (isto é, Brasil nos anos 1960 ou Chile nos anos 1970). Agora, recém-chegados e jovens famílias têm de negociar em mercados de terra descomunais, com pouca esperança de que a maioria dos países com governos populistas ou paternalistas permitirá ocupações ilegais (uma tática que foi originalmente trazida do campo). Com efeito, há ampla evidência de que vender terra para construtores de moradias informais é extremamente lucrativo e envolve interesses locais poderosos, incluindo de famílias ricas tradicionais, políticos corruptos e até fundos de investimento imobiliário. Nesse sentido, a favela genérica do Terceiro Mundo se tornou mais parecida com a favela vitoriana na Europa ou na América do Norte, que era uma plantação de arrendamentos. A privatização das ocupações tornou mais difícil a crença nas favelas da esperança, ou que a pobreza poderia ser exterminada por uma simples formalização da posse do lar. Contudo, isso também proporciona a famílias há mais tempo estabelecidas em favelas alavancarem renda através da simples posse de terra: em Soweto, por exemplo, proprietários de casas construíram cabanas para inquilinos em seus quintais. Os inquilinos, por sua vez, irão sublocar seu espaço para pessoas ainda mais pobres e assim por diante. O crescimento dos mercados imobiliários, formais e informais, contribuiu para a crescente complexidade e a desigualdade fractal da estrutura social da favela e dos distritos da classe trabalhadora.

ME – No lançamento de Planeta Favela no Brasil, o sociólogo Francisco de Oliveira fez a seguinte indagação: “Não terá Mike Davis atribuído ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial um papel por demais importante na generalização das favelas?”. O que acha?

MD – Certamente o FMI e o Banco Mundial são, com freqüência e de maneira simplista, descritos como os grandes dragões do mal do “Consenso de Washington”, normalmente às custas da negação de histórias nacionais e do papel das forças de classe locais. Todavia, favelas e economias informais brotaram nos anos 1980 em uma sincronização global sem precedentes, e a literatura de pesquisa apoia a hipótese de que políticas de ajuste estrutural de dívidas forçadas simultaneamente deslocaram pequenos proprietários de terra rurais enquanto reduziram de forma dramática vagas no setor público e a oferta de serviços municipais. Em especial na África (norte e sul do Saara) e na América Latina andina, a urbanização foi desvinculada do crescimento de empregos formais ou mesmo do desenvolvimento econômico per se. Um resultado foi um déficit global de multitrilhões de dólares nos investimentos urbanos social e infra-estrutural necessários para suprir necessidades humanas básicas; outro, foi o “sumiço pelo ralo” do emprego estrutural ou, em algumas cidades africanas, o colapso de mercados de trabalho formais. O Banco Mundial reagiu a essa crise urbana, em que ele tem desempenhado papel central, com pacotes de políticas que consistentemente têm priorizado o automatismo do mercado e a privatização em detrimento do planejamento do setor público e da justiça social.

ME – Planeta Favela reúne uma massa espantosa de informação. Para organizar todos os dados com os quais lida, qual seu método de trabalho?

MD – Eu simplesmente leio muito, e sou muito eficiente em absorver informações de uma grande biblioteca de pesquisa. Mas meus interesses são promíscuos demais, e pelo menos metade dos projetos que eu lanço acabam como pilhas empoeiradas de notas não-usadas, ou como alguns poucos e pequenos artigos quando, na verdade, eu pretendia escrever um livro. Minha pesquisa, desconsiderando o comentário político, é organizada, grosso modo, em dois metaprojetos: o primeiro, minha exploração, ainda em andamento, da transformação de Los Angeles e outras áreas urbanas do sudoeste; e o segundo, uma história da globalização (entre as décadas de 1870 e 1890, e da década de 1970 até os dias atuais) com foco particular na intersecção de história ambiental e economia política. Após a seqüência de Planeta favela, pretendo escrever um pequeno livro sobre socialismo e mudança climática. Eu não faço trabalho acadêmico no sentido convencional, nem posso dizer – sem um PhD – ser um membro maduro de qualquer disciplina aprovada por meus colegas. Por outro lado, lisonjeia-me que geógrafos radicais normalmente me deixem compartilhar suas tendas; e também tenho feito referência ao meu trabalho, talvez pretensiosamente, como ecologia política. Para ser franco, desisti de lecionar porque, inicialmente, minha política me colocou na lista negra como um pesquisador de sindicato (minha raison d’être para ter frequentado a faculdade na década de 1970), e posteriormente eu não obtive sucesso em outras ocupações mais preferíveis (editoração e um breve retorno ao trabalho como caminhoneiro de longas distâncias na década de 1980). Meus livros sobre Los Angeles devem imensamente ao Instituto de Arquitetura da Califórnia do Sul, onde lecionei em uma atmosfera de aventura e anarquia criativa de 1989 a 1999. Toda a instituição era dirigida em um estilo meio Bauhaus, gerando novas perspectivas sobre processos urbanos e estratégias de design. Além disso, fui encorajado a levar os alunos a campo, explorar cada canto e cada fenda de Los Angeles em uma época tumultuada e excitante. Desde a experiência no instituto, tenho voado solo, desconectado de qualquer rede acadêmica. A exceção é um grupo de trabalho sobre climatologia da seca, encabeçado pelo geofísico Richard Seager do Observatório da Terra Lamont-Doherty. Tenho interesse pela economia política da mudança climática nas terras da fronteira entre os Estados Unidos e o México, portanto, tem sido emocionante estar em contato com pesquisadores científicos de vanguarda.

Para conhecer Mike Davis

.

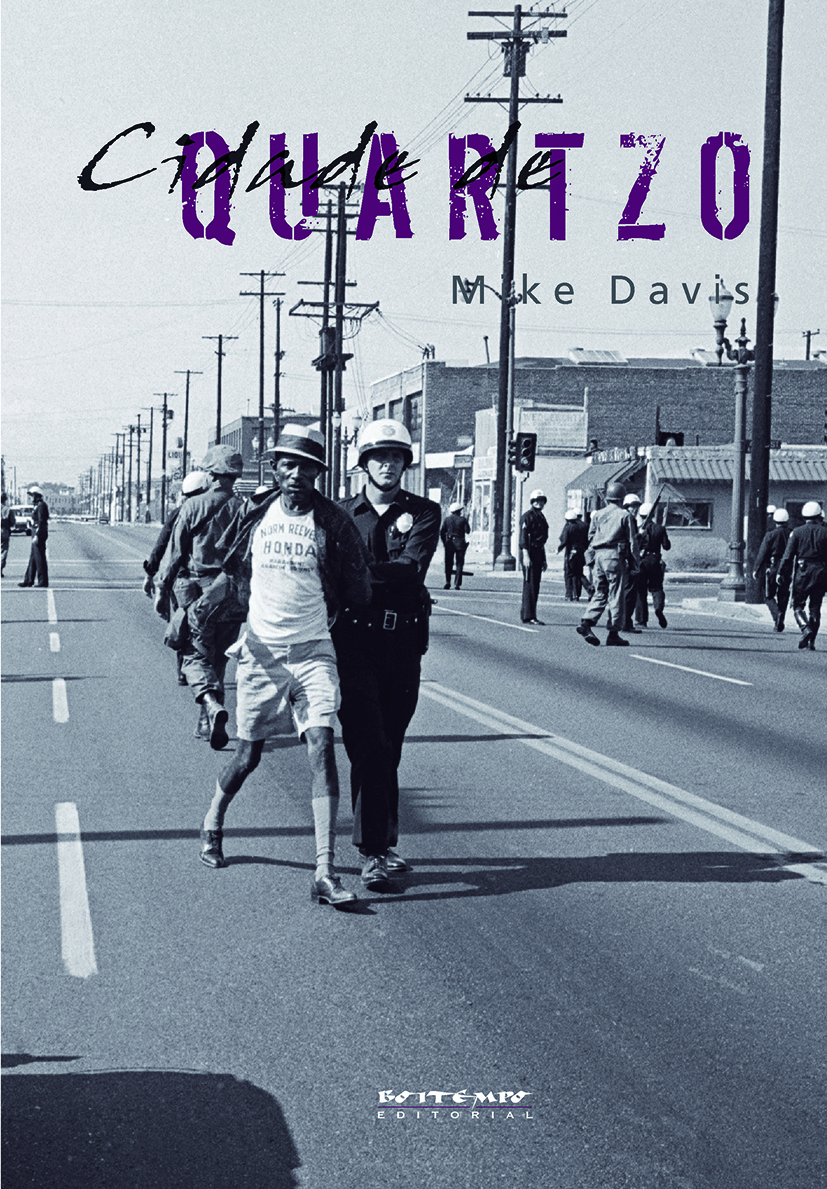

Cidade de quartzo: escavando o futuro em Los Angeles

Em Cidade de quartzo, Mike Davis discorre sobre as entremeadas e complexas características da cidade norte-americana, como a especulação imobiliária, a paranoia dos condomínios fechados, a corrupção das autoridades, a violência urbana e o transporte individual em automóveis nas estradas congestionadas. É um retrato do contraste entre políticas públicas mercadológicas e liberais, e a marginalização histórica de estratos sociais e migrantes – quadro que reverberou em eclosões violentas na década de 1990, como previu Mike Davis.

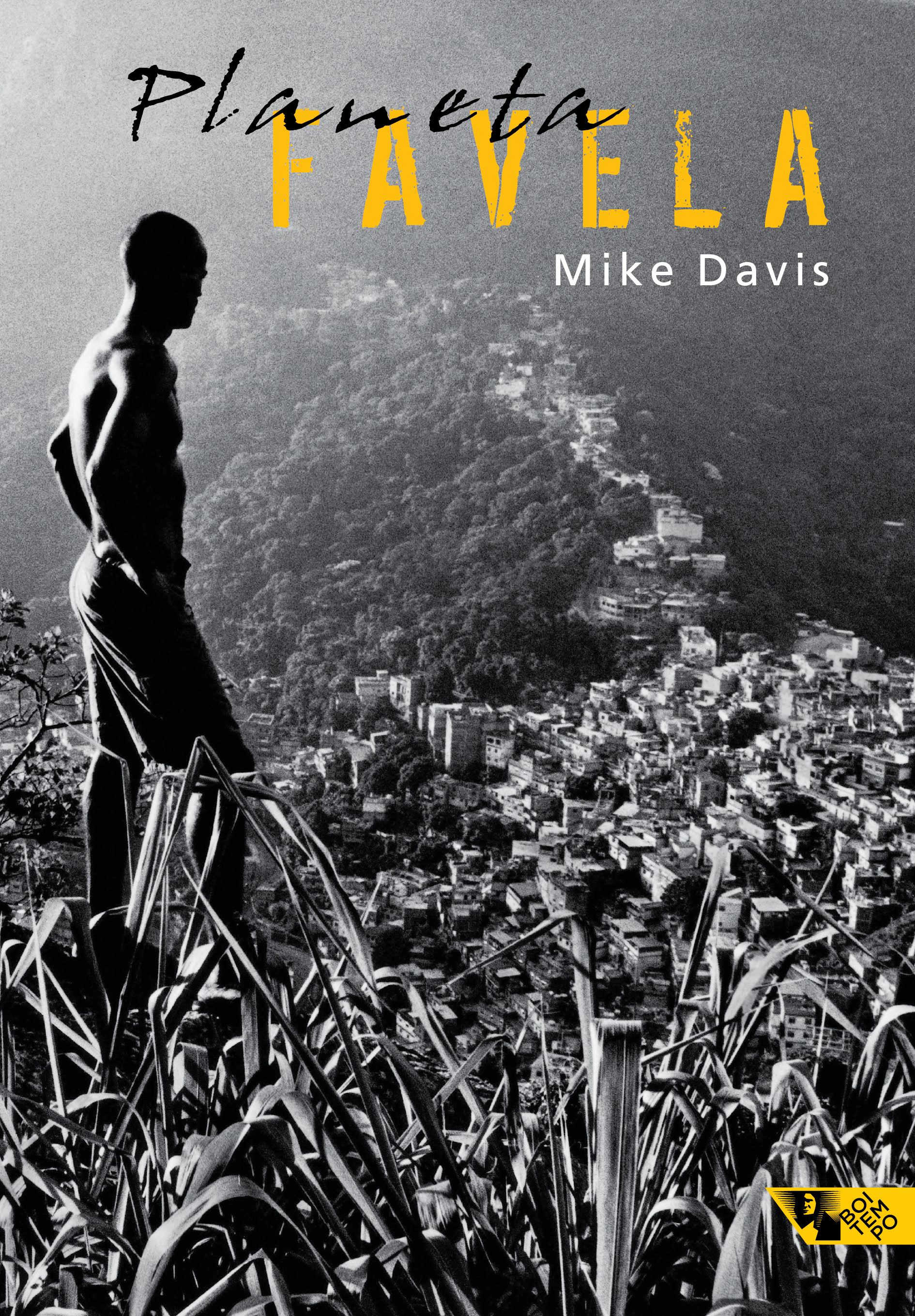

Planeta Favela

Se a imagem da metrópole no século XX era a dos arranha-céus e das oportunidades de emprego, Planeta Favela leva o leitor para uma viagem ao redor do mundo pelos realidade dos cenários de pobreza onde vive a maioria dos habitantes das megacidades do século XXI.O urbanista norte-americano Mike Davis investiga as origens do crescimento vertiginoso da população em moradias precárias a partir dos anos 80 na América Latina, na África, na Ásia e no antigo bloco soviético.

.

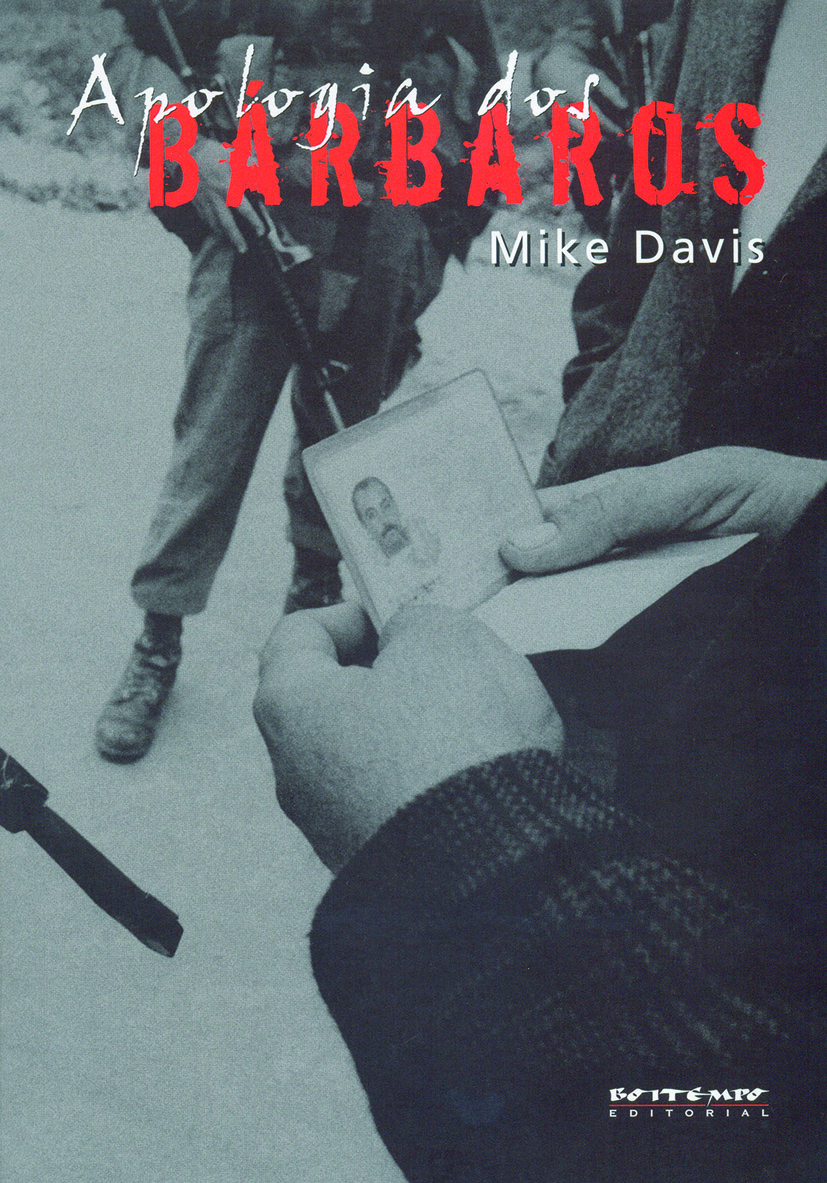

Apologia dos bárbaros: ensaios contra o império

Para entender as transformações ocorridas após a derrubada das torres do World Trade Center em relação à política interna e externa dos Estados Unidos através das análises de um crítico ferrenho do imperialismo norte-americano. Apologia dos bárbaros se propõe a celebrar a contranarrativa dos que não pertencem à autoproclamada “civilização” hegemônica (os quais, portanto, inserem-se automaticamente na categoria amorfa da barbárie).

A peste do capitalismo: coronavírus e a luta de classes

A peste do capitalismo, do escritor Mike Davis, traz ao leitor um inédito e inflamado ensaio sobre os impactos do coronavírus sobre as populações do mundo. O autor faz uma breve introdução abordando algumas das doenças mortais que assolaram o mundo desde o começo do século XX como a gripe espanhola, ebola e influenzas.

No Blog da Boitempo:

Mike Davis (1946-2022), por Ivana Jinkings

Mike Davis ainda é um bom contador de histórias, por Sam Dean

O coronavírus e a luta de classes: o monstro bate à nossa porta, por Mike Davis

Os “midterms” e a hegemonia de Trump, por Mike Davis

O resgate do soldado Ivã, por Mike Davis

O belo da cidade, por Mike Davis

Deixe um comentário