Uma esfinge sem enigmas

O confronto com o bolsonarismo, no contexto das eleições, precisa ser feito a partir da denúncia dos riscos a que ele submete o conjunto da sociedade e em nome da contenção imediata dessa ameaça.

Por Marcos Barreira

Um imenso corpo de direita com uma cabeça de esquerda, essa é a imagem da esfinge política brasileira. O Brasil elegeu o Congresso mais reacionário desde a redemocratização na década de 1980, ao mesmo tempo em que o ex-presidente Lula continua à frente nas pesquisas.1

Terminado o primeiro turno das eleições, Bolsonaro surpreendeu com uma votação bem mais expressiva do que indicavam as pesquisas. Em uma eleição extremamente polarizada, porém, faltaram apenas 1,5% dos votos para Lula se eleger no primeiro turno. E Bolsonaro é o primeiro presidente em exercício que chega ao segundo turno em desvantagem. Foi como uma antecipação do segundo turno no primeiro, embora aquele ainda vá ocorrer em 30 de outubro.

Como de costume, enquanto as atenções se voltavam para a disputa presidencial, as eleições parlamentares transcorreram sem o mesmo impacto. O resultado foi amplamente favorável a Bolsonaro: dos 27 senadores eleitos, 8 são do PL, partido do atual presidente, que ficou com a maior bancada (um total de 14 senadores) no fragmentado sistema partidário. Entre os deputados, 16% dos votos foram para o partido do governo, que também fez a maior bancada (99 deputados), seguido pela coligação liderada pelo PT (80). Depois deles, uma miríade de siglas sem perfil definido, apelidadas de “centro” pela imprensa local, mas que assumem posições práticas que em muitos países seriam facilmente descritas como “de direita” e que, sobretudo, sabem negociar com o governo os seus interesses particulares.

Para o Congresso foram eleitos muitos nomes ligados diretamente ao presidente atual, incluindo ex-ministros investigados por corrupção ou pela gestão desastrosa na Saúde durante a pandemia. Também é grande o número de policiais e militares eleitos, todos associados a Bolsonaro. Não se trata apenas de um campo político conservador, mas da fidelidade ao líder. Nomes conhecidos da extrema-direita que se elegeram na primeira onda bolsonarista, como Joice Hasselmann, campeã de votos em 2018, ou o ex-ministro da educação, Abraham Weintraub, receberam votações muito baixas. Em comum neles há o fato de Bolsonaro os considerar “traidores”. Eduardo Cunha, ligado ao meio evangélico e que comandou o afastamento da presidente Dilma Rousseff, também fracassou. Não basta ser conservador ou de direita, é preciso estar com Bolsonaro: “Uma nação, um povo, um líder” é um dos slogans dos apoiadores do presidente.

De volta à disputa presidencial, é preciso explicar a diferença entre os números das pesquisas e o das urnas, sobretudo quanto a Bolsonaro – pois elas acertaram em relação a Lula. Pode-se falar de uma onda de última hora, não captada, na véspera da eleição. Bolsonaro teve uma votação compatível com a da eleição anterior. Isso significa que a rejeição diminuiu e, principalmente, que seus apoiadores souberam explorar a mistura de ódio, medo e ressentimento que seu adversário desperta em amplos setores da população. No primeiro caso, foi decisivo um pacote econômico emergencial ultrapopulista, com impacto direto sobre a inflação, que recuou, e na renda dos mais pobres e desempregados, com a prorrogação eleitoral do auxilio criado na pandemia; no segundo, o que fez a diferença foi a enorme e eficiente rede de comunicação bolsonarista e a capilaridade das igrejas evangélicas nas partes mais pobres do país. Bolsonaro conseguiu, assim, avançar sobre os votos brancos e nulos, que recuaram muito em relação a 2018 – foram 11 milhões de votos válidos a mais do que na eleição anterior. A campanha permanente do bolsonarismo ataca, assim, em duas frentes, que correspondem à clivagem social brasileira: uma agenda ideológica para as camadas médias fortemente hostis ao PT e uma agenda moral para o meio evangélico popular, onde Lula ainda tem muitos eleitores.

A campanha de Lula aposta agora na pequena margem que resta para Bolsonaro crescer entre eleitores “indecisos”, pois ele teria então de reverter os votos no seu antagonista, algo bem mais difícil. Bolsonaro usou a falha das pesquisas para renovar o ataque ao sistema eleitoral e as denúncias de fraude. No “Brasil paralelo” do bolsonarismo era dado como certo que ele venceria (ou que venceu…) no primeiro turno. Seja como for, ele já “venceu” as eleições parlamentares. O populismo de extrema-direita pode avançar no confronto com o STF – com maioria na Câmara ele pode até afastar juízes e modificar a composição da corte –, tornando-se menos dependente do “centro”. Isso no caso da eleição de Lula, pois uma vitória de Bolsonaro tende a produzir uma verdadeira onda de choques entre os poderes muito maior do que as tensões ocorridas nos últimos anos.

O fenômeno mais evidente aqui é, portanto, o bom desempenho de Lula, a despeito de uma rejeição bem elevada, e o fracasso nacional do PT nas eleições. Como explicar esse descolamento do desempenho eleitoral de Lula em relação ao “campo progressista”? Para os apoiadores de Bolsonaro, isso é só mais uma “evidência” de fraude; para a militância de esquerda, por outro lado, há apenas perplexidade. De repente, descobre-se que o Brasil é muito mais conservador do que se imaginava. Há ondas eleitoras, que variam de acordo com a conjuntura, mas a mentalidade conservadora – especialmente em termos de costumes – permanece como um dado estrutural. A opção por Lula, portanto, não é em primeiro lugar um voto progressista. Isso também ajuda a explicar a natureza do “pacto social” lulista. O crescimento econômico no governo Lula, no início dos anos 2000, se baseou em um modelo socialmente segregador – um modelo altamente tecnológico de primarização exportadora – que dependia de ampla contrapartida social por parte do governo. Esse pacto costurado com as elites econômicas para viabilizar essa administração “social” da crise, ajudava a empurrar as camadas médias para a radicalização ideológica. Desde a eleição de 2006, o “lulismo” perdeu a maior parte dessa “classe média”, e sua votação ficou cada vez mais concentrada na base da pirâmide social.

Nas camadas populares, o voto em Lula ainda se assenta na memória recente de um período de crescimento do emprego e da renda dos mais pobres. No plano simbólico, porém, essa popularidade se associa mais ao carisma e à forma direta de comunicar do ex-presidente ou à identificação com o homem de origem humilde que ascendeu ao poder e não traiu o povo do que com uma imagem idealizada de “classe”. Isso significa que para a maioria do seu eleitorado há um “outro Lula” muito diferente da imagem do ex-líder operário alimentada pela esquerda. A conexão de Lula com a parte mais pobre da população se deu, assim, através não da “politização”, mas por meios econômicos – ao mesmo tempo, o meio evangélico conservador, que também fazia parte do bloco “centrista” no governo, mobilizava o imaginário popular e usava a pauta dos costumes para transformar o PT e as esquerdas em inimigos da moral popular. Trata-se, portanto, do mais simples dos “enigmas”, que as esquerdas não querem ver, pois isso seria admitir uma profunda desconexão com as “massas”.

Esse continua a ser o último recurso da extrema-direita nestas eleições, ou seja, mudar o foco da campanha para um debate ideológico decisivo entre os “defensores da família” e o comunismo imaginário. É o que diz, por exemplo, o pastor Deive Leonardo aos seus milhões de seguidores nas redes sociais: “talvez você não goste de Bolsonaro, mas esqueça ele e olhe só para a ideologia. O atual presidente pode até não ser perfeito, mas é o que temos contra uma ideologia que é maligna. Se a esquerda vencer, os brasileiros sofrerão uma crise igual à da Venezuela”.

Diante disso, é preciso evitar a armadilha da ideologização artificial. O confronto com o bolsonarismo, no contexto das eleições, precisa ser feito a partir da denúncia dos riscos a que ele submete o conjunto da sociedade e em nome da contenção imediata dessa ameaça.

Nota

1 Este artigo é uma versão modificada do texto publicado originalmente no jornal Jungle World (Berlim) sobre o segundo turno das eleições brasileiras, em 13 de outubro de 2022.

***

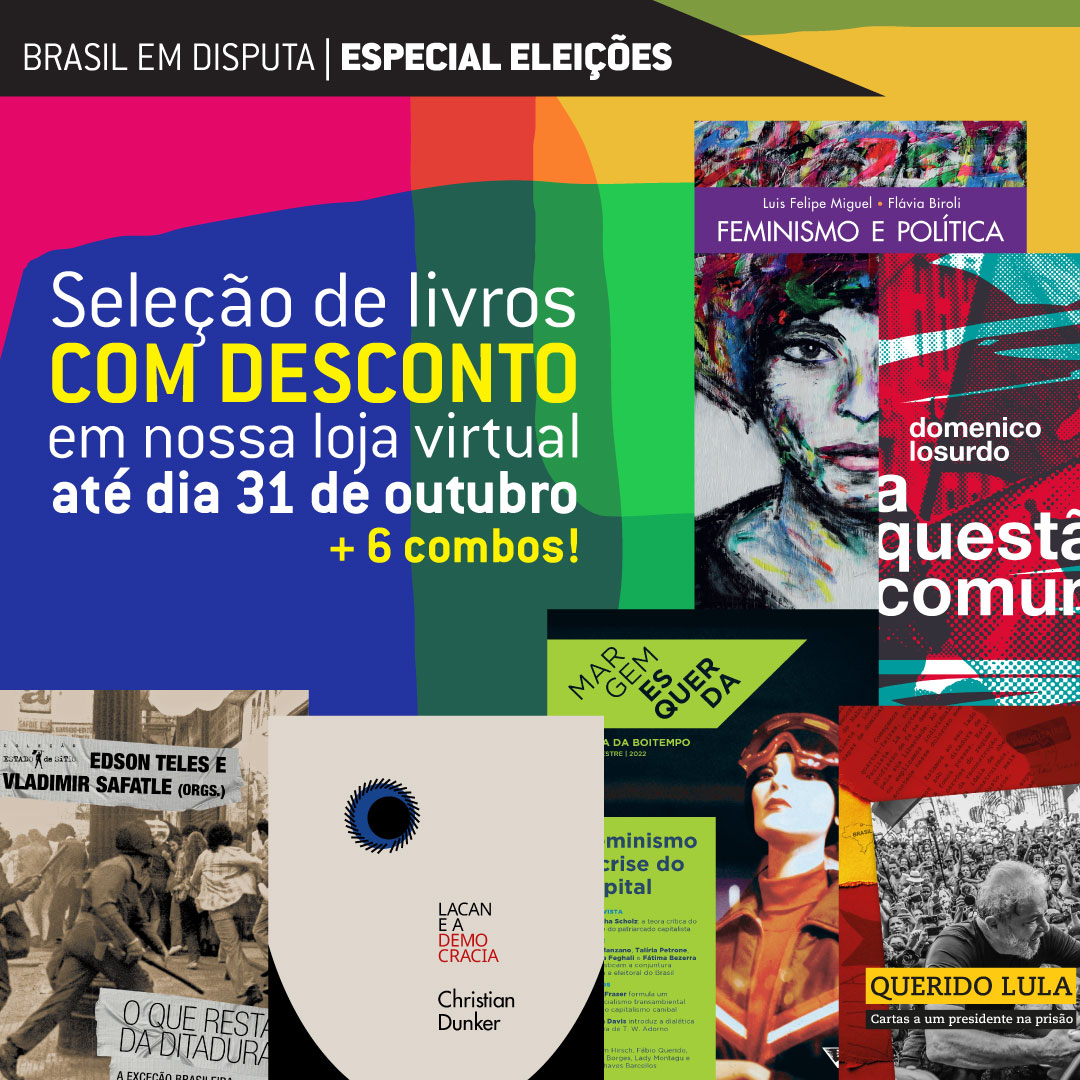

Marcos Barreira é professor de geografia e doutor em psicologia social pela UERJ. É pesquisador e membro do conselho diretor da Agência de Notícias das Favelas (ANF). Pela Boitempo, colaborou com o livro Até o último homem: visões cariocas da administração armada da vida social, organizado por Pedro Rocha de Oliveira e Felipe Brito (Boitempo, 2013); é coautor, com Maurilio Lima Botelho, do artigo “’Capitalismo asiático’ e crise global”, na Margem Esquerda #37 e autor do artigo “Dinâmica de escalada e fragmentação global: a luta pela Ucrânia”, na Margem Esquerda #39.

Deixe um comentário