Descolonizar o bicentenário da independência do Brasil

O passado é uma missão ou uma tarefa para os vencidos inconformados da história e para os descendentes dos vencedores dispostos a reparar as injustiças e as atrocidades em que a história assenta e oculta. O encontro destas duas vontades constitui o que designo por descolonização do bicentenário.

IMAGEM: JUNIOR LIMA/DIVULGAÇÃO

Por Boaventura de Sousa Santos

Há cinquenta e dois anos – cento e quarenta e oito anos depois da Independência – cheguei ao Brasil na qualidade de estudante de doutoramento da Universidade de Yale para realizar o trabalho de campo numa favela do Rio de Janeiro, onde vivi vários meses. Tinha nessa altura duas imagens do Brasil. Uma era a que me tinha sido transmitida pelos meus avós, ambos imigrantes no Brasil, país de que contavam maravilhas: o país da beleza, da riqueza e das oportunidades sem limites. É certo que os dois regressaram a Portugal na penúria, mas isso não fora culpa do país. A outra imagem era a que me fora transmitida pelos cientistas sociais, sobretudo norte-americanos, e que eu tinha lido para preparar a minha tese. O Brasil das desigualdades, dos contrastes entre a miséria abjeta e a riqueza obscena, do subdesenvolvimento ou dependência, da instabilidade política, do povo iletrado, de falta de condições para a democracia. Entre as duas imagens havia muito pouco em comum. Portugal vivia uma ditadura civil há quarenta e quatro anos e o Brasil estava desde há seis sob uma ditadura militar que, em 1970, apertava o cerco aos democratas e se tornava cada vez mais repressiva e violenta.

Foi a partir das duas imagens, em boa parte falsas ou muito parciais, que eu fui construindo a minha vivência e a minha experiência do Brasil. Tive sorte. Comecei por conviver de perto com populações brasileiras que estavam ausentes de qualquer das imagens iniciais. Poupei assim o tempo de desaprender os preconceitos. Era gente digna obrigada a viver em condições indignas, plenamente humana apesar de tratada como sub-humana, vivendo na margem da sobrevivência ou um pouco acima, socialmente vulnerável e empobrecida apesar de trabalhar de sol a sol. Gente sofredora, mas capaz do riso, da alegria e da festa. Boa parte dela iletrada ou só com as primeiras letras, mas sábia a respeito da vida e da dignidade humana. E sobretudo reservada a respeito de tudo o que pudesse pôr em perigo a parca segurança que ia construindo dia a dia, no meio de inseguranças abissais, como a de estar viva hoje sem saber se está viva amanhã, ou ter comida para dar aos filhos hoje, mas não saber se a terá amanhã. Claro, que havia delinquentes e “maus-caracteres”, mas eram a exceção e não a totalidade dos habitantes, ao contrário do que eu ouvira dizer aos colegas brasileiros que estudavam comigo nos EUA e ficavam alarmados com a minha decisão de ir viver em uma favela, no “meio de marginais”.

Foram essas populações que me deram o quadro de referência a partir do qual pude conhecer o Brasil. Mais do que isso, foram elas que me ensinaram que a sabedoria de vida se conquista com experiência e solidariedade e não com graus acadêmicos; que os seres humanos, mesmo nas condições mais adversas, não perdem a esperança, o desejo de transcendência e a aspiração de justiça; que há muitos conhecimentos, para além dos acadêmicos e científicos, muitas vezes nascidos nas lutas contra a opressão e a injustiça; que a solidariedade não é dar o que sobra mas o que faz falta; que a sociedade injusta não é uma fatalidade; e que o amanhã não é um futuro abstrato – é o amanhã mesmo. Tudo isto foi uma aprendizagem do Brasil e com o Brasil, talvez um Brasil entre muitos outros Brasis. Afinal, cada país (e cada experiência concreta) é uma instância específica da infinita diversidade do mundo, uma diversidade que, paradoxalmente, se pode conceber igualmente como unidade – a unidade do diverso.

Passaram muitos anos e muitas mais experiências no Brasil em contextos e tempos muito distintos. O Brasil mudou muito, mas intrigantemente permaneceu o mesmo no sentido de produzir populações ausentes das imagens oficiais do país, e sobretudo das imagens projetadas pelas recentes celebrações do bicentenário da independência. As celebrações deste tipo são momentos em que se combinam dois excessos: o excesso de passado e o excesso de futuro. Consoante os promotores e suas orientações políticas, um dos excessos sobrepuja o outro, mas os dois estão sempre presentes. A exaltação do passado contém sempre a exaltação do futuro, e vice-versa. Em ambos os casos, a celebração reproduz a história dos vencedores contada pelos vencedores. A imagem demiúrgica desses excessos é uma mistura das duas imagens abstratas com que comecei este texto. Há, pois, um Brasil ausente, um Brasil que é celebrado mas não celebra, que é lembrado mas não se lembra das lembranças que lhe atribuem, que é esquecido, mas não se esquece, que não se pode mobilizar pelo excesso de passado nem pelo excesso de futuro porque pura e simplesmente está demasiado absorvido por um excesso de presente, um presente tão excessivo que teme não lhe sobreviver. O Brasil ausente é, de fato, múltiplo.

O Brasil para quem Portugal não é um país irmão. Porque faz sentido o topos retórico “Portugal e Brasil: dois países irmãos” e não faz sentido quando aplicado a qualquer dos países africanos que conquistaram a independência do colonialismo português? Pela simples razão de que, enquanto a independência do Brasil foi conquistada pelos descendentes dos colonos portugueses, a independência dos países africanos foi conquistada pelas populações originárias. Há, de fato, uma irmandade ou parentesco entre os protagonistas dos dois colonialismos que o Brasil viveu desde a sua fundação até hoje: o colonialismo histórico dos portugueses que ocuparam a colônia para se apropriarem das suas riquezas e o colonialismo interno que os descendentes dos portugueses e de outros europeus (por vezes, bi-raciais) mantiveram depois da independência, um colonialismo diferente, mas com algumas características muito semelhantes às do colonialismo original, tais como racismo, expropriação (roubo) de terras, extração desregulada dos recursos naturais, violência impune contra populações indígenas e afrodescendentes e até escravatura, que se manteve durante sessenta e seis anos depois da independência. As semelhanças são tantas que algumas populações continuam hoje a lutar pela independência que há de vir. E não se pense que estamos a falar de um pequeno país ausente. Se juntarmos povos indígenas e quilombolas, camponeses e trabalhadores rurais sem terra, trabalhadores sem direitos ou em condições análogas às do trabalho escravo, populações de favelas urbanas, populações sem abrigo, populações vítimas de múltiplas discriminações (porque são pobres, porque são negras ou indígenas, porque são mulheres, em suma, porque são corpos racializados e sexualizados) estamos a falar da maioria do povo brasileiro. Para essas populações, supostas irmandades com colonizadores externos ou internos é uma metáfora cruel da opressão injusta que continuam a sofrer. É como se os descendentes de Caim e os descendentes imaginados de Abel (que, de fato, não os teve) confraternizassem alegremente como se nada de trágico e violento se tivesse passado entre os dois irmãos bíblicos.

Condições para irmandades luso-brasileiras futuras. A história que nos prende é também a história que nos liberta. O passado só está fechado para quem se beneficia da injustiça que ele produziu e para quem desistiu de lutar contra a injustiça ou considera que não há injustiça na história, há fatalidade e sorte. O passado é uma missão ou uma tarefa para os vencidos inconformados da história e para os descendentes dos vencedores dispostos a reparar as injustiças e as atrocidades em que a história assenta e oculta. O encontro destas duas vontades constitui o que designo por descolonização do bicentenário.

Descolonizar o bicentenário é partir de dois pressupostos. O primeiro é que o colonialismo não é uma condição do passado, é uma condição do presente. Com a independência do Brasil não terminou o colonialismo; terminou apenas um tipo específico de colonialismo – o colonialismo histórico, de ocupação estrangeira. Com a independência o colonialismo metamorfoseou-se e continuou sob outras formas, quer sob a forma do colonialismo interno, quer sob a forma de neocolonialismo por parte do ex-colonizador histórico. Ao nível mais profundo e resistente, o colonialismo é toda a degradação ontológica de um grupo humano por parte de outro: um dado grupo humano arroga-se o poder de impunemente considerar outro grupo humano como naturalmente inferior, quase sempre em função da pigmentação da pele (grupo racializado). Por isso, a ferida colonial, longe de estar sarada, sangra, e dói no cotidiano de muitos corpos e almas. O segundo pressuposto é que o colonialismo é uma co-criação de colonizadores e colonizados. Feito de conflitos e cumplicidades, de violências e convivências, de aprendizagens e desaprendizagens recíprocas, por mais desiguais que as relações tenham sido. E como os criadores são também criaturas, o colonialismo moldou tanto os colonizadores como os colonizados. Isto significa que não é possível descolonizar sem descolonizar simultaneamente o colonizador e o colonizado, duas descolonizações recíprocas que, no entanto, envolvem tarefas muito distintas, tanto no plano simbólico-cultural, como no plano das sociabilidades das formas de ser e de saber e no plano da economia política.

Nas colônias de povoamento, como foi o Brasil, descolonizar implica três tipos de tarefas a serem assumidas por três grupos sociais: os brasileiros descendentes dos portugueses e de outros europeus (colonialismo interno); os portugueses descendentes dos colonizadores históricos; e os brasileiros colonizados (indígenas e descendentes de escravos). Não cabe aqui analisar em detalhe as diferentes tarefas. Uma exemplificação basta. Entre as tarefas do primeiro tipo: luta contra o racismo e o privilégio da branquitude; fim da expropriação de terras de indígenas; reforma agrária e trabalho com direitos; luta contra o sexismo enquanto degradação ontológica gêmea do racismo; descolonização da educação; respeito e promoção da diversidade cultural e da interculturalidade. Entre as tarefas do segundo tipo: luta contra o racismo e o sexismo de que são vítimas imigrantes brasileiros; fim do neocolonialismo de governantes e intelectuais portugueses sob o pretexto da farsa dos países irmãos para quem o colonialismo nunca existiu; descolonização da história do colonialismo e da educação; luta contra o neocolonialismo da União Europeia. Entre as tarefas do terceiro tipo: passar da condição de vítima à de resistente, e da condição de resistente à condição de protagonista da sua história, da diversidade social e cultural e de relações interculturais, libertas do preconceito colonialista; desenvolvimento da autoestima por via da descolonização da educação. É um conjunto imenso de tarefas, mas a descolonização do bicentenário é um projeto tão urgente como infinito.

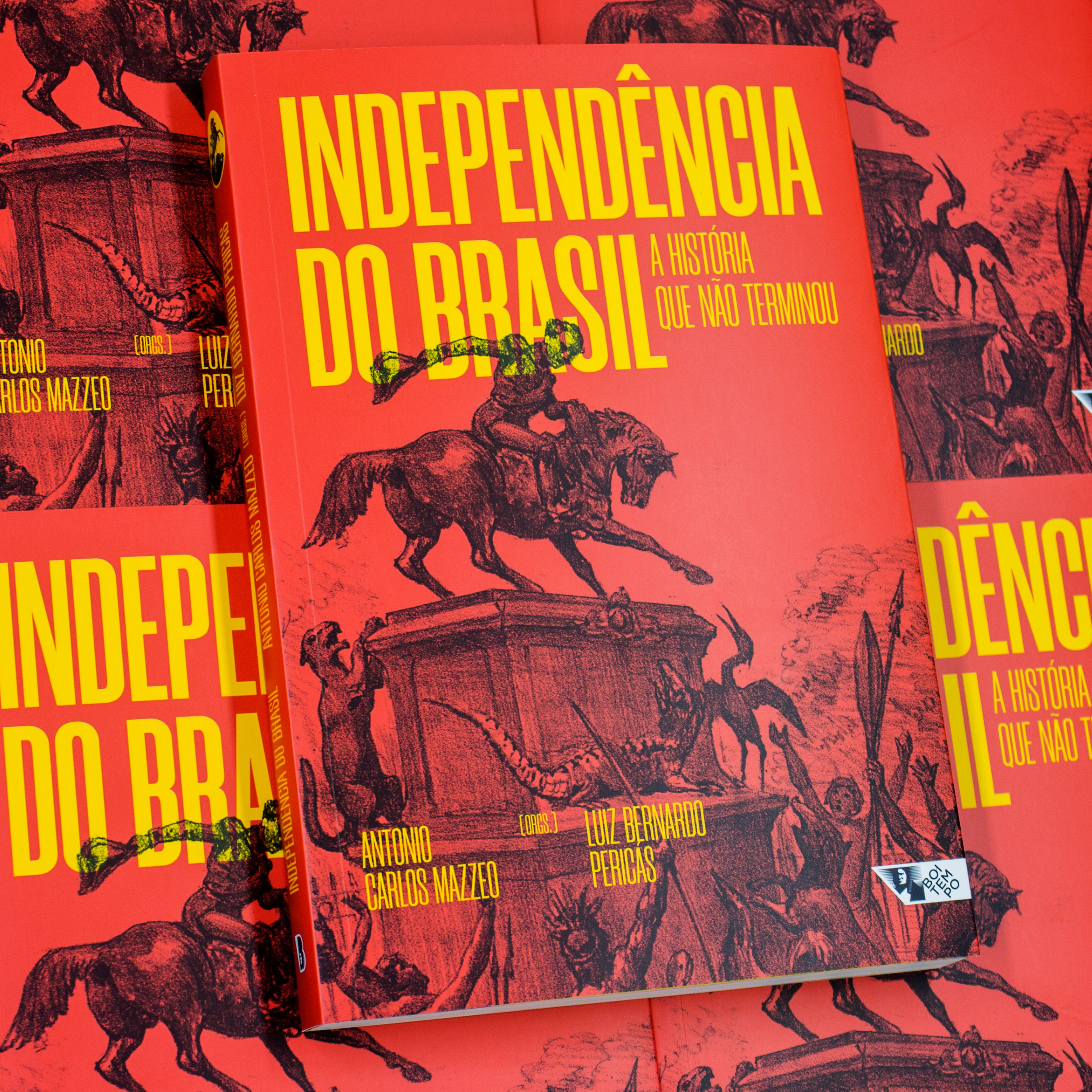

Independência do Brasil: a história que não terminou

Independência do Brasil: a história que não terminou, obra organizada por Antonio Carlos Mazzeo e Luiz Bernardo Pericás, oferece ao leitor, duzentos anos após o grito do Ipiranga, uma discussão abrangente e elucidativa sobre um processo que até hoje desperta controvérsias e mal-entendidos. Reunião de 12 artigos de autores especializados no tema e no período, o conjunto apresenta visões diversas sobre o processo político e econômico da época (crise do antigo sistema colonial, formação do Estado brasileiro, estrutura de classes) ao lado de estudos mais detidos de interpretações clássicas, bem como de temas como o mapeamento do território, a formação do mercado livreiro, a estrutura tributária da colônia e Império, rebeliões populares do período.

O livro tem artigos de Fernando A. Novais, Herbert S. Klein, Francisco Luna, Vera Ferlini, Pablo Oller Mont Serrath, Sérgio Guerra, Iris Kantor, Pérola Maria Goldfeder de Castro, Marisa Midori, Camila Scacchetti, Guilherme Grandi, Luciana Suarez Galvão, Lincoln Secco, Alexandre de Freitas Barbosa, Alexandre Saes, Roberto Pereira Silva, Osvaldo Coggiola, Antonio Carlos Mazzeo e Luiz Bernardo Pericás, texto de orelha de Rodrigo Ricupero, quarta capa de Carlos Guilherme Mota e capa de Maikon Nery.

Na retomada da coluna Razão Quente, coluna mensal de Boaventura de Sousa Santos na TV Boitempo, o sociólogo analisa o cenário eleitoral brasileiro. Ainda faria sentido uma divisão entre esquerda e direita ou estaríamos diante de uma distinção entre política de vida e política de morte? Qual seria o papel da esquerda nesse momento? Boaventura destaca a necessidade de as forças de esquerda defenderem a democracia liberal e suas conquistas no Brasil, mas permanecerem sempre atentas aos seus limites.

***

Boaventura de Sousa Santos nasceu em Coimbra, em 1940. É doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale (1973), além de professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e distinguished legal scholar da Universidade de Wisconsin-Madison. Foi também global legal scholar da Universidade de Warwick e professor visitante do Birkbeck College da Universidade de Londres. Pela Boitempo, publicou A cruel pedagogia do vírus (2021), O futuro começa agora: da pandemia à utopia (2021), Esquerdas do mundo, uni-vos! (2018), A difícil democracia: reinventar as esquerdas (2016) e Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social (2007).

Deixe um comentário