Duzentos anos

Duzentos anos depois da independência ainda somos uma nação triste em busca de um destino.

Por Valerio Arcary

“Até com a desgraça a gente se acostuma“

Sabedoria popular portuguesa

Duzentos anos depois da independência, o Brasil é uma nação triste. A imagem externa benigna do país, construída no pós-guerra e associada à alegria do samba e à apoteose do carnaval, à ginga e imaginação do futebol, à beleza das praias e florestas, à exuberância da Amazônia, mergulhou em declínio.

O Brasil é percebido hoje, internacionalmente, como um país perigoso, em toda a linha. A estagnação do capitalismo periférico nos levou a perder uma década e deixou o Brasil à deriva. A eleição de Bolsonaro em 2018, um neofascista obtuso, agravou esta imagem decadente. No próximo 7 de setembro, mais uma vez, a extrema direita irá às ruas para intimidar os Tribunais Superiores, aterrorizar a esquerda e denunciar, por antecipação, a lisura do processo eleitoral.

Independência incompleta em 1822, abolição tardia e sem reforma agrária em 1888, República sem democracia em 1889, Revolução de 1930 que degenera em Estado Novo, democracia com ilegalização da esquerda depois de 1945, ditadura militar por duas décadas e, finalmente, quase 30 anos de regime democrático-liberal que culminam em um golpe institucional em 2016 para impedir a reeleição de Lula em 2018. Não é uma história animadora.

Mas não é somente o passado que pesa. O futuro parece tão sombrio que cinco milhões de jovens, entre os mais intrépidos e dinâmicos, saíram desesperados do país para tentar a sorte de uma vida melhor nas últimas três décadas. Eles correspondem quase a 5% da população economicamente ativa.

O flagelo de uma desigualdade social entre as maiores do mundo, fora da África subsaariana, confirma que a nação permanece ainda, dramaticamente, atrasada, mesmo em comparação com as vizinhas do Cone Sul. A pobreza extrema diminuiu em comparação com décadas passadas, mas a iniquidade social permanece em níveis escandalosos. O atraso e a desigualdade social se mantêm em patamares absurdos. A Argentina está em 40º lugar entre 188 nações, com um IDH de 0,836. O Brasil está na posição 75º com 0,755.1

Diferente de outros países, no Brasil, a classe dominante tem tido, historicamente, uma dificuldade persistente em ganhar a maioria do povo e até a classe média para uma visão otimista de futuro. Mesmo em tempos de efeméride de 200 anos de independência encontram obstáculos, quase intransponíveis, para mimetizar os seus planos de emergência em projeto nacional duradouro.

Uma tensão social crônica está na raiz desse fracasso. Afinal, boas razões nunca faltaram para que o Brasil seja conflitivo. O suplício de uma vida miserável, a aflição de uma insegurança permanente, o desgosto de uma eterna humilhação, a angústia de uma ausência de perspectivas foram a experiência de gerações.

Uma luta de classes molecular sempre transpirou por todos os poros, e se traduziu numa instabilidade política duradoura: depois de quase quatro séculos de escravidão e de Estado com formas monárquicas, 41 de regime autocrático-oligárquico, 36 de ditadura semi-fascista, menos de 40 anos de democracia-liberal, e ainda assim sem liberdades civis plenas para a maioria negra, não é fácil fantasiar sobre um sentido para nossa história.

Mas tudo isso não inibiu as tentativas de “invenção de uma tradição”: às vezes, ambiciosamente, “civilizatória”; sempre, pomposamente, “original” (identidade cordial, cultura morena). Esforços persistentes de romantização da história do Brasil, de uma parte inspirados na lusofilia, de outra na lusofobia, mas sem raízes profundas, sequer na classe dominante.

O Brasil é atrasado econômica, social, política e culturalmente. É dramaticamente atrasado em termos educacionais, quando comparado a nações em estágio semelhante de desenvolvimento econômico. Aqueles plenamente alfabetizados na língua e na matemática são somente 8%, e os analfabetos funcionais correspondem a 27% da população com 15 anos ou mais, ou seja, quase um em cada três.2

Mas o Brasil é, ao mesmo tempo, o maior parque industrial do hemisfério sul do planeta e uma das doze maiores economias do mundo, com vinte regiões metropolitanas com um milhão ou mais de habitantes e 85% da população economicamente ativa em centros urbanos. Um laboratório histórico do desenvolvimento desigual e combinado. Uma união do obsoleto e do moderno, um amálgama de formas arcaicas e contemporâneas. Insere-se no mundo como um híbrido de semicolônia privilegiada e submetrópole regional.

O Brasil foi e permanece, sobretudo, uma sociedade muito injusta. A chave de uma interpretação marxista do Brasil é a resposta ao tema da principal peculiaridade nacional: a desigualdade social extrema. Todas as nações capitalistas, no centro ou na periferia do sistema, são desiguais, e a desigualdade está aumentando desde a década de 1980.3

Mas o capitalismo brasileiro tem um tipo de desigualdade anacrônica. Por que os graus de desigualdade social foram sempre tão, desproporcionalmente, elevados, quando comparados com as nações vizinhas, como Argentina, ou Uruguai? Hipóteses reacionárias variadas foram elaboradas, ao longo de décadas. As mais influentes eram fundamentadas em premissas racistas, inspiradas pela eugenia,4 em um debate que não é somente histórico, porque nos informa sobre um traço especialmente aberrante de um tipo de mentalidade de frações da classe dominante que, mesmo minoritário, ainda subsiste.

Obras lusofóbicas e racistas como Evolução do povo brasileiro, de 1923, de Oliveira Vianna, que defendia a necessidade do “embranquecimento” do povo, pretenderam explicar a desigualdade pelo atraso, e o atraso pela miscigenação de raças.5 Outras, como Casa grande & senzala de Gilberto Freyre, adepto da lusofilia, apresentam a miscigenação como uma chave de distinção progressiva do Brasil de países, como os Estados Unidos, em que se impôs a apartação racial, o apartheid.6 Ela fundamentou a ideologia da “democracia” racial.

A burguesia brasileira buscava intérpretes de sua história que pudessem legitimar uma demanda ideológica para o seu nacionalismo. A ideia de uma “nação de sangue” como fundamento da interpretação do caráter de um povo revelaria um destino histórico para a sociedade. A investigação do que seria o caráter do povo brasileiro passou então a ser o centro de um projeto ideológico.

A visão do Brasil como um país de povo dócil e intensamente emocional correspondia às necessidades da classe dominante. Na obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, o tema do “brasileiro cordial” respondia a esta demanda. Mas Sérgio Buarque estava preocupado, essencialmente, em compreender a aversão da classe dominante ao critério meritocrático liberal.

A mobilidade social era muito baixa. O Brasil agrário era uma sociedade muito desigual e rígida, quase estamental. Era estamental porque os critérios de classe e raça se cruzavam, forjando um sistema híbrido de classe e castas que congelava a mobilidade. A ascensão social era somente individual e estreita. Dependia, essencialmente, de relações de influência, portanto, de clientela e dependência através de vínculos pessoais: o pistolão. O critério de seleção era de tipo pré-capitalista: o parentesco e a confiança pessoal.7

Se a chave de interpretação do Brasil deve ser a desigualdade social, a chave da compreensão da desigualdade é a escravidão.8 O capitalismo brasileiro perpetuou a escravidão até quase o fim do XIX. Uma escravidão tão longa, e em escala tão grande deixou uma herança social histórica. A população indígena, estimada em três milhões, dois milhões ao longo da costa, e um milhão nos interiores, foi dizimada quando da invasão.9

O Brasil conheceu a escravidão indígena até às reformas pombalinas, na segunda metade do século XVIII. A escravidão negra surgiu com as primeiras fazendas de monocultura de açúcar, a partir de 1530, e persistiu durante, aproximadamente, três séculos e meio. Estima-se que a população escravizada não deve ter sido menor que um terço do total até 1850, e pode ter sido próxima à metade, ou pelo menos 40% no século XVIII, no auge da exploração do ouro das Minas Gerais.

Duzentos anos depois da independência ainda somos uma nação triste em busca de um destino.

Notas

1 A comparação dos IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) publicada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma forma, ainda que parcial, de aferir esta disparidade. O IDH combina três indicadores: expectativa de vida ao nascer; anos médios de estudo e anos esperados de escolaridade; e PIB (PPC) per capita, considerada a paridade do poder de compra. Os quatro primeiros são Noruega, Austrália, Suíça e Dinamarca, em ordem decrescente, com variações de 0,944 a 0,923. O Brasil está atrás, por exemplo, de: em 73º Sri Lanka, 71º Venezuela, 69º Irã, 67º Líbano empatado com Cuba, 62º Malásia, 59º Bulgária, 56º Cazaquistão, 52º Uruguai empatado com a Romênia. No Brasil, em 2016, a expectativa de vida ao nascer era de 75,5 anos. Os dados sobre escolaridade média divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2016 informam que 44,17% do eleitorado não tinha concluído o ensino fundamental, os eleitores com ensino superior, completo ou incompleto, respondem por 10,7% e os que possuem o ensino médio, completo ou incompleto, são 38%.

2 No Brasil, o ensino médio completo corresponde a 12 anos de escolaridade. Esta escolarização deveria corresponder ao nível “proficiente” que equivale a uma plena alfabetização na língua e na matemática. Mas apenas 8% das pessoas em idade de trabalhar, em 2015, foram consideradas plenamente capazes de entender e se expressar por meio de letras e números. Há cinco níveis de alfabetismo funcional, segundo o relatório Alfabetismo e o Mundo do Trabalho: analfabeto (4%), rudimentar (23%), elementar (42%), intermediário (23%) e proficiente (8%). O grupo de analfabeto mais o rudimentar, ou 27%, são considerados analfabetos funcionais. Este estudo foi conduzido pela ONG Ação Educativa.

3 PIKKETY, Thomas. O Capital no século XXI. Intrínseca. Rio de Janeiro. 2014. O livro de Piketty, de inspiração econômica neokeynesiana, e política socialdemocrata, apresenta um extraordinário volume de dados sobre o papel da herança na perpetuação da riqueza ao longo dos últimos cem anos em escala mundial. As séries decenais confirmam, de maneira irrefutável que, a partir dos anos oitenta do século passado, a tendência de aumento da desigualdade social se aproxima do padrão anterior à I Guerra Mundial.

4 A eugenia foi, no Brasil do final do XIX e início do século XX, a premissa ideológica de uma visão racista que defendia a necessidade de melhoramento da raça através do embranquecimento.

5 Durante décadas, sob a influência do positivismo, entre o final do XIX e meados do século XX, prevaleceu uma interpretação de que o atraso do Brasil se devia ao fato de que a colonização foi feita por Portugal, e o progresso dos Estados Unidos se explicaria em função da colonização inglesa. Esta hipótese não resistiu à investigação histórica. Os perseguidos religiosos puritanos que foram para as regiões temperadas da América do Norte construíram uma economia que, em seus primeiros cem anos, girava quase somente em torno da satisfação de suas próprias necessidades e só marginalmente exportavam. Enquanto a ocupação da costa do Brasil, a partir de meados do século XVI, organizava-se em torno da exportação do açúcar, inserida em relações comerciais capitalistas.

6 Em resposta às elaborações lusofóbicas surgiu a lusofilia, cuja mais famosa expressão foi a obra de Gilberto Freyre, especialmente, Casa grande & senzala. Darcy Ribeiro, entre outros, ainda nos anos 1990, incrivelmente, o reivindicou: “Suas ousadias ofendiam e arranhavam sensibilidades acadêmicas e feriam muitas almas bem formadas. Não podia ser de outro modo, se numa passagem Gilberto Freyre nos ilustra sobre o mau costume português de jurar pelos pentelhos da Virgem. Noutra, fala do despique, antigo costume brasileiro de intercâmbio de esposas entre os amigos. Em ambos os casos, é verdade, sempre assentado na melhor documentação. O certo é que, a mim e a todos, Casa grande & senzala ensinou muitas coisas que precisamos começar a enumerar. Ensinou, principalmente a nos reconciliarmos com nossa ancestralidade lusitana e negra, de que todos nos vexávamos um pouco”. Darcy Ribeiro, Uma Introdução a Casa grande & senzala. Rio de Janeiro, Record.

7 HOLANDA, Sérgio B.. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, Terceira Edição, 1997. Publicada, em 1936, e resgatada do esquecimento por Antonio Cândido nos anos 1960, exerceu influência, inclusive, na esquerda. A avaliação da resistência ideológica ao liberalismo era o centro de seu pensamento. O conceito de “homem cordial” remetia a uma afetuosidade natural, uma gentileza autêntica, uma intimidade no trato. Prevaleceu durante muitas gerações uma inserção social quase hereditária: os filhos dos sapateiros, ou dos alfaiates, ou dos comerciantes, ou dos médicos, engenheiros, advogados herdavam o negócio dos pais. A grande maioria do povo não herdava nada, porque eram os negros do trabalho escravo, predominantemente, agrário.

8 O primeiro censo nacional foi realizado entre 1870/72. O questionário era de difícil transcrição e apuração. Embora tenha sido feito em condições especialmente precárias, sua importância como fonte não merece ser diminuída. Sobre uma população próxima a dez milhões ou, mais exatamente 9.930.478, a população escravizada era ainda um pouco maior que um milhão e meio, ou, mais precisamente, de 1.510.806, sendo 805.170 homens e 705.636 mulheres. Estudos demográficos históricos são somente aproximações de grandeza.

9 Muitos povos foram extintos. Segundo o Censo de 2010, o Brasil tem quase 900 mil indígenas de 305 etnias e 274 idiomas. Maior contingente está na região Norte (342,8 mil indígenas) e o menor no Sul (78,8 mil).

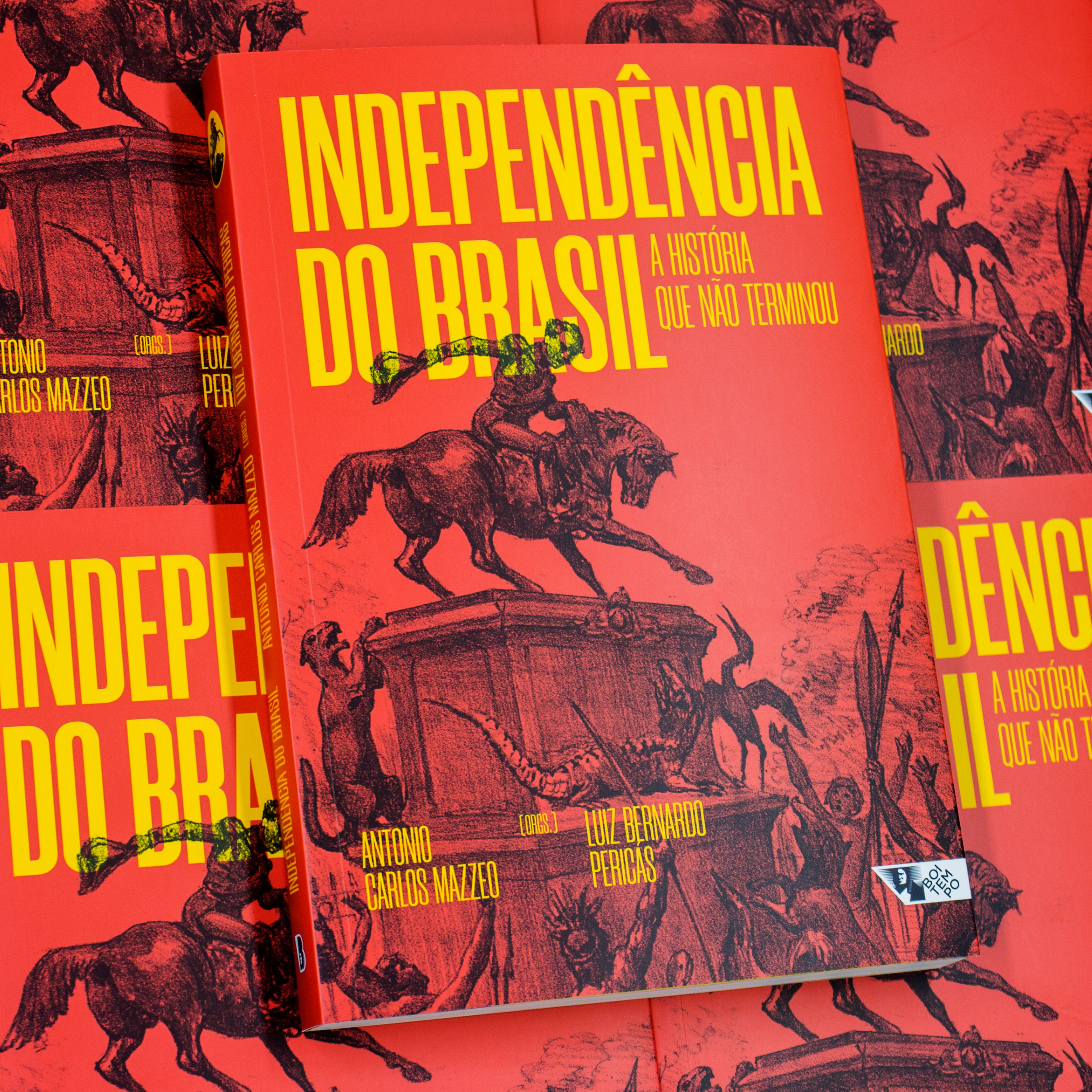

Independência do Brasil: a história que não terminou

Independência do Brasil: a história que não terminou, obra organizada por Antonio Carlos Mazzeo e Luiz Bernardo Pericás, oferece ao leitor, duzentos anos após o grito do Ipiranga, uma discussão abrangente e elucidativa sobre um processo que até hoje desperta controvérsias e mal-entendidos.

Reunião de 12 artigos de autores especializados no tema e no período, o conjunto apresenta visões diversas sobre o processo político e econômico da época (crise do antigo sistema colonial, formação do Estado brasileiro, estrutura de classes) ao lado de estudos mais detidos de interpretações clássicas, bem como de temas como o mapeamento do território, a formação do mercado livreiro, a estrutura tributária da colônia e Império, rebeliões populares do período.

Ao mesmo tempo em que divulga algumas das pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto, o livro contribui para que se tenha uma visão panorâmica do processo de Independência do Brasil. Trata-se, portanto, para os especialistas, de peça de atualização e discussão, e, para o público geral, de obra de informação e reflexão sobre um processo importantíssimo, mas de certa forma ainda inconcluso.

Independência do Brasil: a história que não terminou tem artigos de Fernando A. Novais, Herbert S. Klein, Francisco Luna, Vera Ferlini, Pablo Oller Mont Serrath, Sérgio Guerra, Iris Kantor, Pérola Maria Goldfeder de Castro, Marisa Midori, Camila Scacchetti, Guilherme Grandi, Luciana Suarez Galvão, Lincoln Secco, Alexandre de Freitas Barbosa, Alexandre Saes, Roberto Pereira Silva, Osvaldo Coggiola, Antonio Carlos Mazzeo e Luiz Bernardo Pericás, texto de orelha de Rodrigo Ricupero, quarta capa de Carlos Guilherme Mota e capa de Maikon Nery.

Confira o debate de lançamento de Independência do Brasil: a história que não terminou com Antonio Carlos Mazzeo e Pérola Castro, mediação de Gabriel Bastos, na TV Boitempo:

***

Valerio Arcary é doutor em história pela USP, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica e autor de As esquinas perigosas da História (São Paulo, Xamã, 2004). É um dos autores de István Mészáros e os desafios do tempo histórico (Boitempo, 2011), organizado por Ivana Jinkings e Rodrigo Nobile e de Ninguém disse que seria fácil (Boitempo, 2022).

Deixe um comentário