Meta(verso)

A despeito de quanto tempo levará para que o metaverso se instale, ele é uma tendência. Lutar contra ela é uma tarefa e uma necessidade. E não será possível travar essa luta sem uma compreensão extensa desses processos.

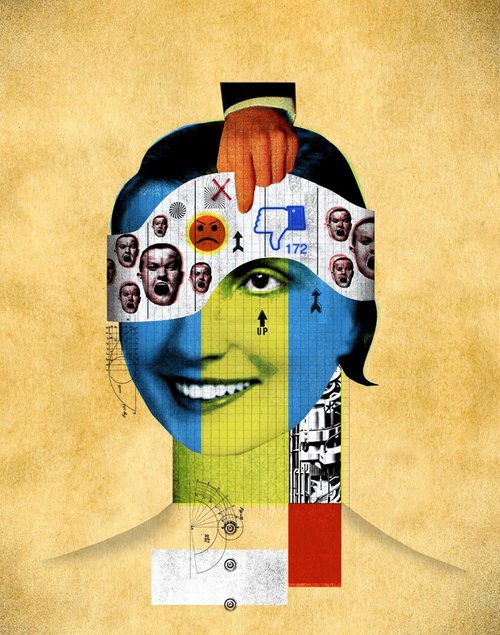

SOCIAL MEDIA/BLINDED, DE DAVID PLUNKERT

Por Bruna Della Torre

ZUCK: eu tenho mais de 4000 emails, fotos, endereços, contatos…

AMIGO: o quê?! E como você conseguiu isso?

ZUCK: as pessoas simplesmente postaram.

ZUCK: não sei por quê.

ZUCK: elas “confiam em mim”.

ZUCK: idiotas pra caralho!

Uma verdade incômoda: os bastidores do Facebook e sua batalha pela hegemonia, Sheera Frenkel e Cecilia Kang

A nova proposta do Meta, o metaverso, é a concretização daquilo que Dave Eggers narrou há alguns anos em sua distopia O Círculo: a subsunção completa da vida social (da política ao sistema monetário, da vigilância às formas de sociabilidade) a uma só empresa. Diferente do filme de mesmo nome, propaganda entreguista da ideologia californiana, o romance adiantava uma série de debates que hoje correm nas ciências humanas a respeito do tecnoautoritarismo, do tecnofeudalismo e do caráter para-estatal dessas grandes empresas. A capitulação de sua heroína era a história da rendição de toda uma geração ao Vale do Silício.

Zuckerberg promete uma realidade virtual que poderá ser acessada por meio de um gadget criado pelo próprio Meta, que torna possível assistir a um show em outro país, passear pela Roma antiga, morar numa casa com quintal paradisíaco com vista para o mar e para as montanhas, frequentar um escritório digital, visitar o espaço sideral, fazer compras e remodelar as formas de trabalho e ensino. Isso tudo isso será feito no interior de moradias cada vez menores e mais caras e por pessoas com empregos cada vez mais precários, instáveis e mal-remunerados, assim como mais e mais medicalizadas para suportar aquilo que é insuportável. Mas a aposta do capitalismo digital é justamente a da alienação radical. A tese de Marx a respeito do fetichismo como inversão da realidade e o conceito de “segunda natureza” de Lukács ganham sentidos ainda mais complexos e profundos nesse novo contexto. A unidimensionalidade, para falar com Marcuse, agora assume a forma tridimensional. Nós nos moveremos nesses espaços como avatares e, mais importante que isso, poderemos nos transportar de um aplicativo a outro imediatamente e levando conosco nossas propriedades digitais e nossos dados. Se a utopia de Zuckerberg vingar, os esportes, o entretenimento, a educação, as finanças, o trabalho, o consumo, tudo isso passará pelo Meta, uma espécie de novo mediador universal.

Adorno afirmava que a indústria cultural era um “sistema”. Sua teoria visava justamente ressaltar o caráter administrado, integrado e monopolizado da produção da cultura que, sob esse processo, rendia-se à condição de mera mercadoria. Com os mais recentes desdobramentos do setor de tecnologia, essa tendência se intensifica profundamente e se transforma. Não é mais apenas a “cultura”, como destacou Jameson décadas atrás, que passa a fazer parte da infraestrutura do capitalismo, mas a técnica e o modelo de plataforma que a indústria cultural assume. Ela não é mais apenas o “cimento social” que integra uma sociedade atomizada, mas um processo para-estatal que absorve outros setores da própria indústria e das finanças. Conforme notou Joseph Vogl, uma das principais características do capitalismo digital é a eliminação da função mediadora do Estado e de instituições estatais em múltiplas esferas. A indústria cultural atual realizou o sonho erótico do anarcocapitalismo. As criptomoedas eliminam a função dos bancos, as plataformas de trabalho contornam a regulação trabalhista, as redes sociais dispensam todo e qualquer controle democrático sobre o debate político.

O metaverso é uma espécie de tour de force, uma tentativa de fechar o círculo: o Meta pretende se tornar a plataforma das plataformas. A própria ideia de mercado sofre uma mutação a partir desses desdobramentos. Não é por outra razão que autores como Cédric Duran e Yanis Varoufakis defendem a ideia de “tecnofeudalismo” para analisar de que modo empresas como a Google e o Meta ditam as condições de acesso a mercados controlados por elas próprias, eliminando a concorrência capitalista em seu próprio setor e submetendo os outros setores ao seu controle. A nomenclatura é problemática, pois ignora o desenvolvimento contraditório do modo capitalista de produção, ao qual é inerente a criação de áreas, elementos e relações aparentemente não capitalistas – tema de todo o debate marxista relativo às formas do capitalismo periférico. De qualquer maneira, é inevitável reconhecer que estamos diante de uma nova configuração do capitalismo monopolista em escala global. Além disso, o anúncio do metaverso já está produzindo efeitos reais, como o boom das vendas de terrenos virtuais em diversos sites, muito deles ligados aos jogos de videogame. Ou seja, o metaverso permite também uma nova expansão capitalista de mercados e novas formas de imperialismo e colonização virtuais.

Quanto mais monopolizadas essas plataformas se tornam, mais difícil é discutir qualquer tipo de regulação. Na ausência de uma instância internacional que possa fazê-lo, restam apenas os Estados nacionais, impotentes diante do tamanho dessas empresas. O Meta vale quase um trilhão de dólares. Só a rede social “Facebook” tem quase três bilhões de usuários num mundo de 7,9 bilhões de pessoas. Aos liberais avessos a qualquer debate relativo à necessidade de planejamento e centralização estatal ou transnacional, vale lembrar que nenhum Estado no mundo possui acesso direto à atividade cotidiana, aos movimentos e até mesmo pensamentos de tantas pessoas 24 horas por dia. Se a indústria cultural contemporânea é a utopia do anarcocapitalismo, por um lado, ela é, por outro lado, uma espécie de totalitarismo de mercado. Não é fortuito que parte da equipe do Meta é recrutada nas agências de segurança norte-americanas, como a CIA. As consequências políticas desse arranjo já se mostraram altamente desastrosas.

O Meta apresenta-se como o dono de uma tecnologia neutra, que busca apenas “conectar as pessoas”, como quem oferece um espaço para os outros debaterem. O caráter enganoso desse discurso, que sustenta a mineração e comercialização de dados para fins de propaganda, já foi denunciado de maneira exaustiva. Também não é novidade que o principal objetivo do Meta é manter as pessoas conectadas 24 horas por dia para que possa coletar seus dados e manipular seu comportamento consumidor, extrair das pessoas o que Žižek chamou de “mais-comportamento” [behavioral surplus]. As redes sociais foram criadas com o propósito de fazer as pessoas perderem tempo, isto é, para não ter função determinada. Essa ausência de função, essa neutralidade aparente – aparente, pois há sim um processo de edição e de determinação de como os conteúdos circulam na rede – é um de seus maiores dispositivos de engajamento. A possibilidade de expor “opiniões” nas redes – que a transforma em uma de suas principais mercadorias – gera um engajamento intenso e sustenta a ilusão de que um espaço privado, por ser “gratuito”, pode ser considerado um espaço público. Mesmo Jürgen Habermas, que se resignou diante da possibilidade de uma transformação revolucionária do mundo, defendia um conceito de esfera pública que pressupunha um público de fato informado e capaz de debater e decidir de forma racional. O Meta produz o oposto disso. Chamar de esfera pública um dos maiores monopólios do mundo é capitular diante do real.

Os algoritmos, toda a forma das redes sociais, impedem justamente a formação daquilo que orientava as noções mais socialdemocratas de esfera pública: o conhecimento. Benjamin já identificava no nascimento da imprensa a substituição do conhecimento e da narrativa pela informação. O que se chama hoje de “desinformação” é a radicalização dessas tendências em interação com a lógica digital, cujo fluxo acompanha o do capital financeiro. Se uma das formas de erosão da informação era o seu curto prazo de validade, hoje sua descartabilidade é quase simultânea à sua produção, o que a torna fugaz e altamente substituível. A própria ideia de verdade é diluída nesse processo. Essa forma abre estradas e avenidas para as chamadas fake news. Não são apenas as notícias falsas que atrapalham o processo democrático, mas a própria indiferença em relação à verdade ou mentira. É por isso que os avisos patéticos do Facebook e do Twitter em relação a páginas de extrema-direita não fazem a menor diferença para o uso que esses movimentos fazem dessas redes e é também por isso que eles próprios acusam seus adversários de espalhar fake news, neutralizando o próprio debate sobre o tema. O senso de comunidade que essas redes produzem também joga gasolina na fogueira do fascismo. É preciso lembrar o mantra da teoria crítica: a ideologia está na forma, não basta discutir a extração de dados e a propriedade privada do software.

Ao mesmo tempo, é preciso discutir a “propriedade dos meios de produção”. O Meta não é uma esfera pública ou uma versão da mesma, é um dos monopólios mais poderosos do mundo e não será possível combate-lo com “entrismo”. Toda vez que se faz uma crítica mais incisiva ao aparato da indústria cultural, a dialética é evocada como se fosse um mecanismo de “checks and balances” para afirmar que, apesar de tudo, ela “cumpre uma função”, “tem o seu papel” e outros truísmos. No caso das redes sociais, as esperanças de mudar o sistema “de dentro” traem a resignação daqueles que não acreditam mais na possibilidade de transformar nada “de fora”. Mesmo as utopias mais recentes, como o romance Another Now, de Varoufakis, fazem essa concessão quando abordam o acesso a informações pelo Google e o uso das tecnologias digitais como “um direito humano básico universal”. Como Zuckerberg, muitas pessoas ainda defendem que embora o Facebook, o WhatsApp e o Instagram tenham se tornado os meios pelos quais a extrema-direita ganhou o fôlego que ganhou nos últimos anos, a primavera árabe, o movimento me too, entre outros, seriam a contraprova dos efeitos nocivos desse aparato para a política. Isso pode até ser em parte verdade, mas a dialética não pode se reduzir a fórmulas tão simplistas. Abrigar sentimentos anticapitalistas sempre foi o modus operandi da indústria cultural, que se alimenta da insatisfação que sentimos e responde a elas com o oferecimento de si mesma e de suas soluções enganosas e sempre precárias como resposta a essas insatisfações. Contra ou a favor das redes sociais, querendo ou não, conforme ressaltou Vogl, os usuários jogam junto [spielen mit].

É preciso reconhecer que a indústria cultural tornou-se um sistema para-democrático e sua infraestrutura digital acelera cada vez mais as tendências monopolistas, neoliberais e bárbaras do capitalismo atual. Em países da periferia, a situação é ainda mais grave do que no Norte global. As plataformas de trabalho alimentam-se de um grande contingente de mão de obra informal, da pobreza, da miséria e da fraqueza das leis trabalhistas e da seguridade social para extrair um grande contingente de mais-valia. As plataformas e redes sociais, no Sul, destroem democracias jovens e com ainda menos mecanismos de proteção do que no Norte. A instabilidade política produzida por essas redes é parte de seu funcionamento. Querer romper com sua lógica “de dentro” é como querer quebrar o sistema financeiro apostando na bolsa de valores.

A pandemia da covid-19 também tem acelerado todos esses processos. O metaverso responde igualmente à disputa pela criação de ambientes de trabalho virtuais, que se multiplicaram com a crise que vivemos nos últimos dois anos. Como não sabemos se e quando essa pandemia vai acabar, o monopólio que criar as melhores condições para a transição do trabalho (e do ensino) virtual vai se tornar imensamente poderoso.

O vídeo de lançamento do metaverso é de qualidade duvidosa. O projeto foi acusado de ser uma manobra de rebranding para dissociar a imagem da empresa dos escândalos de “má gestão de dados” dos últimos anos e evitar a sua responsabilização pela ascensão do fascismo no mundo todo. O anúncio de algo que ainda não existe também faz parte da corrida tecnológica que o Vale do Silício promoveu nas últimas décadas. A despeito, no entanto, de quanto tempo levará para que o metaverso se instale, ele é uma tendência. Lutar contra ela é uma tarefa e uma necessidade. E não será possível travar essa luta sem uma compreensão extensa desses processos. A teoria crítica, da Escola de Frankfurt e seus desdobramentos contemporâneos no centro e nas periferias do capitalismo, oferecem caminhos. É sempre bom lembrar que, a despeito de inúmeras acusações, não são os teóricos críticos que tratam as pessoas como “idiotas pra caralho”.

***

Bruna Della Torre é pesquisadora do Centro Käte Hamburger para estudos apocalípticos e pós-apocalípticos da Universidade de Heidelberg e pós-doutoranda no Departamento de Sociologia da Unicamp (bolsista Fapesp), onde estuda teoria crítica, indústria cultural e agitação fascista no Brasil. Editora executiva da revista Crítica Marxista, pesquisadora associada ao Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social (Labemus) e membra da coletiva Marxismo Feminista. Realizou pós-doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, doutorado em Sociologia, ambos com apoio da Capes, e mestrado em Antropologia com apoio da Fapesp, todos na Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, foi pesquisadora visitante na universidade Goethe, na Alemanha, com apoio do DAAD, e na universidade Duke, nos Estados Unidos, com apoio da Capes. Durante o pós-doutorado, realizou um estágio de pesquisa na universidade Humboldt e no arquivo Walter Benjamin/Theodor W. Adorno na Akademie der Künste em Berlim com apoio do DAAD. Escreve para o Blog da Boitempo mensalmente.

Deixe um comentário