Giannotti: Considerações sobre “O capital”

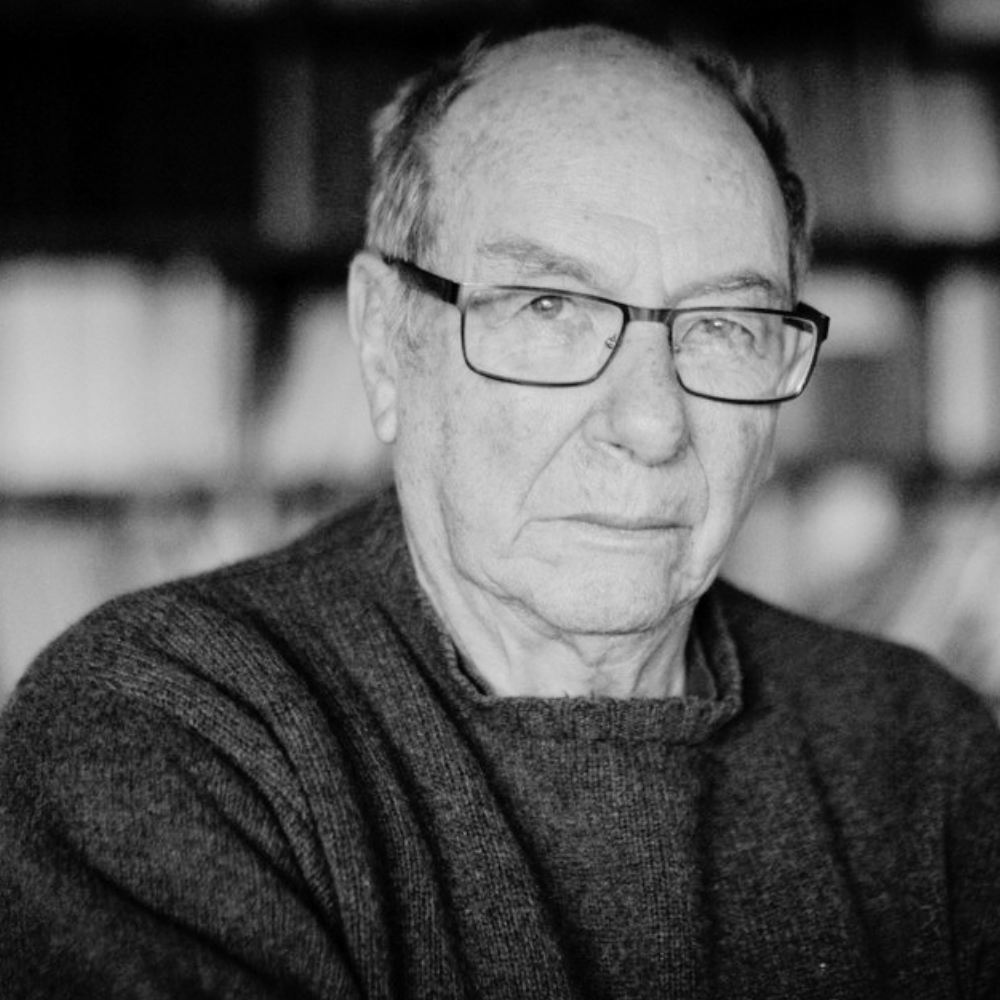

Recebemos com grande pesar a notícia do falecimento do professor José Arthur Gianotti, filósofo, ensaísta, professor titular e emérito da FFLCH-USP. Em sua memória, disponibilizamos sua contribuição ao livro "Nós que amávamos tanto O capital", escrito em coautoria com Roberto Schwarz, João Quartim de Moraes e Emir Sader.

Foi com pesar que recebemos a notícia do falecimento do professor José Arthur Gianotti, filósofo, ensaísta, professor titular e emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Seus interesses voltavam-se para a epistemologia e questões de método, ângulo pelo qual inaugurou uma maneira inovadora de ler Marx no Brasil. No final dos anos 1950, liderou e fundou um seminário de leitura de O capital que reuniu jovens historiadores, economistas, cientistas sociais, críticos literários e filósofos como Paul Singer, Ruth Cardoso, Roberto Schwarz, Bento Prado Jr., Michael Löwy, Ruy Fausto, Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni, entre outros. A respeito do lugar ocupado por Giannotti no “Seminário Marx”, Roberto Schwarz pontuou: “A intensidade intelectual do seminário devia muito às intervenções lógico-metodológicas de Giannotti, cujo teor exigente, exaltado e obscuro, além de sempre voltado para o progresso da ciência, causava excitação. A própria ala dos cientistas sociais se tinha compenetrado da missão fiscalizadora do filósofo, de quem esperávamos o esclarecimento decisivo, a observação que nos permitiria subir a outro plano, ou escapar à trivialidade.”

Nos últimos tempos, seus trabalhos se voltaram para as contribuições de Wittgenstein e Heidegger. Para a Boitempo, contribuiu com o prefácio do Livro I de O capital, de Karl Marx, e com um capítulo do livro Nós que amávamos tanto O capital: Leituras de Marx no Brasil, escrito em coautoria com Emir Sader, João Quartim de Moraes e Roberto Schwarz, que reproduzimos abaixo na íntegra como forma de homenagem.

Considerações sobre O capital

Por José Arthur Giannotti

É sempre importante falar para um público jovem, às vezes não tão jovem, principalmente para retomar uma questão que nos tem preocupado há anos: por que, e como, ler Marx? O capital é um livro fascinante. Quem o tiver nas mãos vai se espantar ao ler capítulos como “Maquinaria e grande indústria”1 e “A assim chamada acumulação primitiva”,2 textos que fazem reconstruções históricas monumentais. Ao passar para o terceiro livro,3 lerá sobre as fórmulas trinitárias do capital – as quais, no fundo, descrevem como se explicita o processo de alienação das mercadorias – e verá como o capital financeiro se desliga da formação da riqueza social em geral: o próprio capital se aliena como uma força pairando sobre os homens.

No entanto, outros capítulos são muito estranhos, complicados, formais, a começar pelo primeiro,4 que trata do valor. Vou ter que retomá-lo para lhes expor algumas de minhas ideias. É preciso não se esquecer de que O capital é um livro inacabado, concluído por Engels, autor muito ligado à vulgata de lógica hegeliana, em particular à sua noção de história. Esta começaria com a quebra do comunismo primitivo, no qual não haveria a propriedade privada dos meios de produção, e em seguida instalariam, não se sabe como, diversos modos de produção e diversas formas de luta de classe. Formar-se-ia então o modo de produção capitalista, a cuja crise estamos assistindo. A luta de classes seria, por conseguinte, levada a seu limite, configurando uma contradição perfeita entre capital e trabalho, que, uma vez superada, criaria uma sociedade sem classes, fim de nossa pré-história e porta de entrada para a história da liberdade. Obviamente esse é apenas seu esqueleto, mas está sempre no horizonte de Engels.

Encontramos, pois, alguns capítulos mais históricos e outros mais conceituais. Todo mundo sabe que, para Hegel, o conceito é potência substancial, que vem a ser segundo tese, antítese e síntese. Tomemos o gênero dos galináceos divididos entre galinhas e galos, que geram pintinhos, para completar a espécie. A síntese de um conceito da natureza, entretanto, não cobre sua diferença com o espírito. No nível da representação religiosa, o conceito pode ser apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo.

Por que menciono isso? Porque a aplicação do conceito hegeliano no primeiro capítulo levanta uma questão séria, posto que não podemos saber até que ponto seria possível aplicar a lógica hegeliana sem virar hegeliano, isto é, sem pensar que a realidade seja discurso do próprio Espírito Absoluto. Para que uma contradição se resolva em algo superior e lance novo movimento, isso só pode se dar do ponto de vista do Espírito Absoluto, ou seja, quando do próprio discurso se faz a totalidade do ser – do logos. Num nível discursivo qualquer, se chegarmos a uma contradição, ela bloqueia o pensamento. Por quê? Porque dada uma contradição é possível deduzir a como não a, em suma, é possível deduzir o que se quiser.

Como aceitar um conceito de contradição que tenha em si mesmo o poder de se renovar, sem aprofundar seu lado discursivo? Ainda na linha do hegelianismo, Marx vai distinguir, de um lado, uma história categorial, a construção da estrutura formal de um modo de produção; de outro, sua história do vir a ser, a implantação desse modo. Do ponto de vista categorial, Marx esperava que o desdobramento da contradição entre capital e seu fundamento material, a força de trabalho, haveria de terminar na contradição entre capital total e trabalho total. O terceiro livro esboça essa contradição, mas não encontra fundamento histórico e político para se aprimorar numa tensão total. Essa não é uma das razões pelas quais o livro fica inacabado? Além do mais, ao escrever O capital, Marx ainda enfrenta um problema muito sério: ele não quis apenas escrever um livro teórico; basta ler a última tese a respeito de Feuerbach5 para perceber que a intenção de Marx ainda era transformar o mundo.

Esse livro, que deveria preparar a Revolução contra o capital, inspirou vários movimentos sociais, em especial a Revolução Russa de outubro de 1917*. A partir dela, em particular a partir do momento em que ela se fecha com a Terceira Internacional, marxismo e hegelianismo se transformaram numa vulgata. Foi então que os textos de Marx passaram a ser lidos do ponto de vista de uma teoria do conhecimento – além do mais, vulgar – e que se criou uma zona obscura na inteligência do século XX. Lembro-me de grandes físicos que tomavam Engels ao pé da letra, aceitando sem mais uma dialética da natureza como um fato natural. De outro lado, houve uma disputa enorme entre os filósofos, como se houvesse duas formas de pensamento: um determinado pela lógica formal; outro, pela lógica dialética. Uma curiosidade: o grande historiador Caio Prado Jr., ao escrever sua teoria do conhecimento,6 um dos livros mais desastrados já escritos na história do Brasil, num certo momento começa a brigar com o teorema de Gödel**. Teorema este muito importante para a lógica formal, que mostra precisamente os limites do formalismo. É como se partíssemos contra o teorema de Pitágoras.

Com a disseminação da vulgata marxista, houve um racha na cabeça dos intelectuais que militavam na esquerda, o qual, de um lado, deu origem a teorias de história ou sociologia de bom nível e, de outro, sustentou uma teoria do conhecimento que era das mais pobres possíveis.

Eu mesmo li, nos primeiros anos da faculdade, um livro absolutamente extraordinário por sua burrice: uma obra de Henri Lefebvre sobre lógica dialética e lógica formal.7 Como seria possível o discurso e o cérebro separarem os lóbulos, um aceitando a contradição real, e o outro, não? A vulgata marxista impediu que lêssemos Marx como um clássico, isto é, como um texto de um filósofo que entra para o patrimônio da humanidade na medida em que suscita leituras que mudam visões e abrem caminho para ações. Já na passagem do século XIX para o XX, encontram- -se leituras de Marx muito diferentes. Na Alemanha, por exemplo, a leitura de Karl Kautsky e de Rosa Luxemburgo já divergem. Na União Soviética, a leitura de Lenin é diferente da de Nikolai Bukharin. Na Itália, Galvano Della Volpe e Antonio Gramsci caminham em outras direções. Na França, Althusser rompe com toda a tradição marxista. É interessante notar que essas diversas leituras, cada uma a seu modo, se reportam a Hegel. Em particular os franceses, ao darem preferência à Fenomenologia do espírito,8 e os italianos, que optam pela Ciência da lógica,9 abrindo assim caminhos divergentes para Marx.

A possibilidade de leituras múltiplas já é claramente notada por quem se detém no primeiro capítulo de O capital.10 Do ponto de vista da ciência econômica, esse capítulo repete basicamente a teoria do valor-trabalho de Ricardo. Marx a cita, mas apresentando-a num jogo de reflexão entre o valor de uso e os valores de troca, instituindo um valor e determinadas contradições. No fim, um texto belíssimo mostra como funciona a alienação da mercadoria, mas seu entendimento é muito difícil. Ao resenhar as teorias do mais- -valor, escritos que ficaram à margem do marxismo, Marx faz uma objeção a Ricardo que, a meu ver, é de suma importância: Ricardo não entende que o valor é uma substância. O que significa isso? Que o valor não pode ser percebido simplesmente como uma relação, suponhamos, entre as horas de trabalho social e os objetos produzidos, a produção deste objeto, desta garrafa e deste relógio e outros mais. Essas relações são fundadas numa substância e fundantes dela, algo historicamente criado, mas que conserva suas relações estruturais num determinado espaço de tempo. Obviamente, Marx está recorrendo, aqui, à noção hegeliana de substância. Essa base, esse fundamento, constitui-se pelo movimento de um sujeito que se opõe a si mesmo, não simplesmente como uma verdade de base, tal como Aristóteles a pensava, mas travando as relações sociais.

Marx teve muito cuidado em escrever esse primeiro capítulo – se não me engano foram cinco versões –, e ainda assim nunca ficou de fato satisfeito com ele. Isso porque já aqui Marx rompe com a ciência da economia política. Escreve uma crítica a ela que ultrapassa o nível do puro conhecimento científico. Trata-se de mostrar a criação de uma substância, o valor, trampolim para se instalar uma relação capitalista que vise tomar um valor para criar um mais-valor. E assim se desenharia no horizonte o alvo a ser modificado para que conseguíssemos nossa liberdade.

Por ironia da história, logo depois da publicação do primeiro volume de O capital, em 1867, William Stanley Jevons e Marie-Ésprit-Léon Walras, em 1871 e 1874, publicam os fundamentos da teoria marginalista do valor, cuja base é o valor de uso, algo que parecia impossível para Marx. Novos instrumentos matemáticos, as curvas de preferência, por exemplo, permitem calcular quanto eu estaria disposto a trocar, dentre os meus bens, numa situação-limite – por exemplo, com sede e perdido no deserto. Para a nova ciência – e usamos aqui a palavra numa acepção muito larga – econômica, a oposição entre valor de uso e valor de troca deixa de ser fundante. Desse novo ponto de vista, Marx aparece apenas como um precursor que trabalha com um paradigma antigo.

Enquanto perdurou o projeto político de criar produtos sem passar pelo mercado, pela turbulência do ajuste entre oferta e demanda, era ainda possível imaginar uma teoria econômica crítica se contrapondo às correntes científicas. Isso, me parece, tornou-se impossível depois do desaparecimento da União Soviética e das mudanças ocorridas na economia chinesa. E a própria ciência econômica se mostrou muito mais diversificada e múltipla, muito longe do paradigma das ciências naturais. Muito mais uma ciência para tapar buracos do que para inventar um futuro.

O capital se torna, então, um livro clássico. Não podemos lê-lo sem que nos diga coisas que concernem ao nosso cotidiano, à maneira pela qual a mercadoria se torna um fetiche, como o capital cria riqueza e miséria, como o capital financeiro se torna independente e percorre o mundo, como se sucedem crises como esta em que estamos metidos hoje.

Seu classicismo nos coloca diante da tarefa de transformar o mundo e de tomar uma posição política com relação a suas teses, mas refletindo e reconhecendo suas ambiguidades. Um dos movimentos mais ativos, hoje, ligados à herança marxista é a teoria crítica. No entanto, os frankfurtianos foram muito influenciados por um texto de Friedrich Pollock, de 1930, que dizia que o movimento do capital se desregrara, de sorte que a crítica ao capitalismo deveria tomar outros rumos, deixando de lado a análise do capital. Como Marcos Nobre nos tem mostrado, os frankfurtianos se lançaram numa crítica da razão instrumental, oposta àquela, digamos, substancial, que analisa o modo de ser das coisas. Além de sociólogo, o filósofo Theodor Adorno afunila seu pensamento numa dialética negativa. Max Horkheimer distingue duas razões, e todo mundo hoje conhece a teoria da razão comunicativa de Jürgen Habermas.

A crítica ao capitalismo se funda não na teoria do valor-trabalho, mas numa análise da razão instrumental, aquela que coloca um determinado objetivo e simplesmente examina os meios para se chegar a ele. Note-se que a direita alemã sempre foi contrária à técnica moderna. Sabemos que uma das grandes preocupações de Habermas é mostrar que o trabalho social não é algo substancial, mas que pode ser reduzido a uma forma de comunicação, isto é, a uma razão comunicacional.

Na medida em que abandona a teoria do valor-trabalho, o pensamento de esquerda ou tenta retomar a Fenomenologia do espírito, examinando como o saber encontra uma totalidade histórica e crítica, ou se volta para Kant, esperando renovar uma crítica da razão. Creio que se deixou de lado uma pista, aquela que lembra que o valor deve se estruturar como substância. Isto é, um caminho que retoma aquele tradicional da ontologia. No entanto, a problemática do on enquanto on, do ser, foi inteiramente posto à margem do pensamento contemporâneo, a não ser pelo genial nazista Martin Heidegger. Lembremos, porém, que um grande pensador, György Lukács, também tentou esse caminho maldito.

Todo o mundo sabe que Lukács escreveu o livro História e consciência de classe.11 Muito criticado pela esquerda comunista, esse autor foi obrigado a beijar a cruz para poder ser reconhecido nestes meios. Aceitava influências de Max Weber e outras tendências da hermenêutica. Um herege. Mais tarde, escreve um livro interessante, Para uma ontologia do ser social,12 no qual a noção do trabalho aparece como um problema do ser humano ao vir a ser social. Não tenho aqui as condições para fazer a crítica desse livro, mas gostaria apenas de lembrar que Lukács foi um dos poucos herdeiros do marxismo que se lembrou daquela objeção que Marx fazia a Ricardo: é preciso pensar o valor como substância, portanto, como algo que é fundamento, algo cujo sentido precisa ser examinado.

O capital continua a apresentar problemas fundamentais para que possamos compreender nossa contemporaneidade. Só que hoje, na filosofia contemporânea, a ontologia não tem mais o mesmo significado. Ela é uma palavra do século XVIII que perdeu seu sentido de representação do ser e se tornou uma teoria dos comportamentos tais como eles precisam existir para se reporem, desenhando campos de existência. Por exemplo, como os comportamentos sociais de uma sociedade estritamente capitalista se diferenciam daqueles de uma sociedade baseada na escravidão? E de uma economia como a trobriandesa, em que as trocas são permitidas dentro de certas camadas? Trocam-se peixes por anzóis, mas não se pode trocar mandioca por mulher; esta só pode ser trocada por uma canoa.

Essa regulação de coisas ligadas a comportamentos verbais ou não verbais, mas sempre com sentido, Ludwig Wittgenstein a chama de gramatical. Não estou falando da gramática da língua portuguesa ou da francesa, mas das próprias relações sociais na medida em que moldam coisas, em que são logos. Por exemplo, podemos perfeitamente pensar na gramática do Holocausto. Basta ler o livro de Hannah Arendt, sobre o julgamento de Adolf Eichmann,13 para perceber como o nazismo havia criado um tipo de relacionamento mecânico, técnico, entre as pessoas, em que elas simplesmente trabalhavam e cumpriam suas tarefas, sem se envolverem com o conteúdo do que estavam fazendo. Se Die Arbeit macht frei, se o trabalho liberta, como anunciava o pórtico de Auschwitz, é porque não se contestava o sentido universal da missão definida pelo Partido e pelo Führer. Daí a banalização do mal. Eichmann não operava para matar, apenas transferia o nome de alguém de uma lista para outra, ou ainda de um lugar para outro.

Não estaríamos, hoje, condenados a examinar qual é a gramática do capital contemporâneo, cujas perversidades e grandezas nos espantam? Estamos diante de uma crise profunda provocada basicamente pela alienação do capital financeiro, quando o capital funciona sem levar em conta suas condições de produção. Tudo indica que vamos sair dela de uma maneira schumpeteriana, graças a um formidável desenvolvimento tecnológico. Estaremos prontos para dar esse salto? Teremos condições de formar uma elite técnica, capaz de desenvolver novos produtos? Até que ponto nossa esquerda combate um capitalismo que só existe na sua memória? Se não nos aproximarmos das condições reais, sairemos da crise sem sairmos do século XX.

Notas

* A segunda etapa da revolução de 1917. Na primeira, em fevereiro do mesmo ano, houve a derrubada do governo czarista e sua substituição por um governo provisório apoiado por partidos socialistas moderados. Na de outubro, esse governo foi substituído por um do Partido Bolchevique, dando início ao regime socialista soviético. (N. E.)

** Os “teoremas da incompletude de Gödel” são teoremas de lógica matemática que identificam limitações em quase todos os sistemas axiomáticos, ou seja, aqueles baseados em premissas consideradas verdadeiras e fundamentadas por demonstração. Foram provados em 1931 por seu criador, Kurt Gödel (1906-1978). (N. E.)

1 Karl Marx, “Maquinaria e grande indústria”, em O capital: crítica da economia política, Livro I: O processo de produção do capital (São Paulo, Boitempo, 2013), p. 445-574.

2 Idem, “A assim chamada acumulação primitiva”, em O capital, Livro I, cit., p. 785-833.

3 Idem, O capital: crítica da economia política, Livro III: O processo global da produção capitalista (São Paulo, Boitempo, 2017).

4 Idem, “A mercadoria”, em O capital, Livro I, op. cit., p. 113-58.

5 Idem, “Ad Feuerbach”, em Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemã (São Paulo, Boitempo, 2007), p. 533-5.

6 Caio Prado Jr., Dialética do conhecimento (São Paulo, Brasiliense, 1955).

7 Henri Lefebvre, Lógica formal, lógica dialética (São Paulo, Civilização Brasileira, 1975).

8 Georg W. F. Hegel, Fenomenologia do espírito (São Paulo, Vozes, 2011).

9 Idem, Ciência da lógica (São Paulo, Vozes, 2011).

10 Karl Marx, “A mercadoria”, op. cit.

11 György Lukács, História e consciência de classe (São Paulo, WMF Martins Fontes, 2012).

12 Idem, Para uma ontologia do ser social, v. 1 (São Paulo, Boitempo, 2012) e v. 2 (São Paulo, Boitempo, 2013).

13 Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (São Paulo, Companhia das Letras, 1999).

Giannotti na TV Boitempo

***

José Arthur Giannotti foi professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde ingressou em 1950. Sua tese de livre-docência, Origens da dialética do trabalho, defendida na USP em 1965, foi orientada por Gilles Gaston Granger. Participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, mas logo dele se afastou. É autor de Trabalho e reflexão (Brasiliense, 1983), O jogo do belo e do feio (Companhia das Letras, 2005), Lições de filosofia primeira (Companhia das Letras, 2011), coautor de Nós que amávamos tanto O capital (Boitempo, 2017) e autor do prefácio de O capital: crítica da economia política, Livro I, de Karl Marx (Boitempo, 2011).

Dorei

CurtirCurtir