Proust e Benjamin: no ponto de indiferença entre todos os perigos

E se, um dia, pudéssemos reconfigurar a vida como faz a literatura? A grande utopia da literatura proustiana esconde, para quem sabe procurar, uma outra, que é a da própria sociedade tornada senhora de si mesma. Essa conjunção inspira um dos momentos mais luminosos da obra de Benjamin.

Por Bruna Della Torre

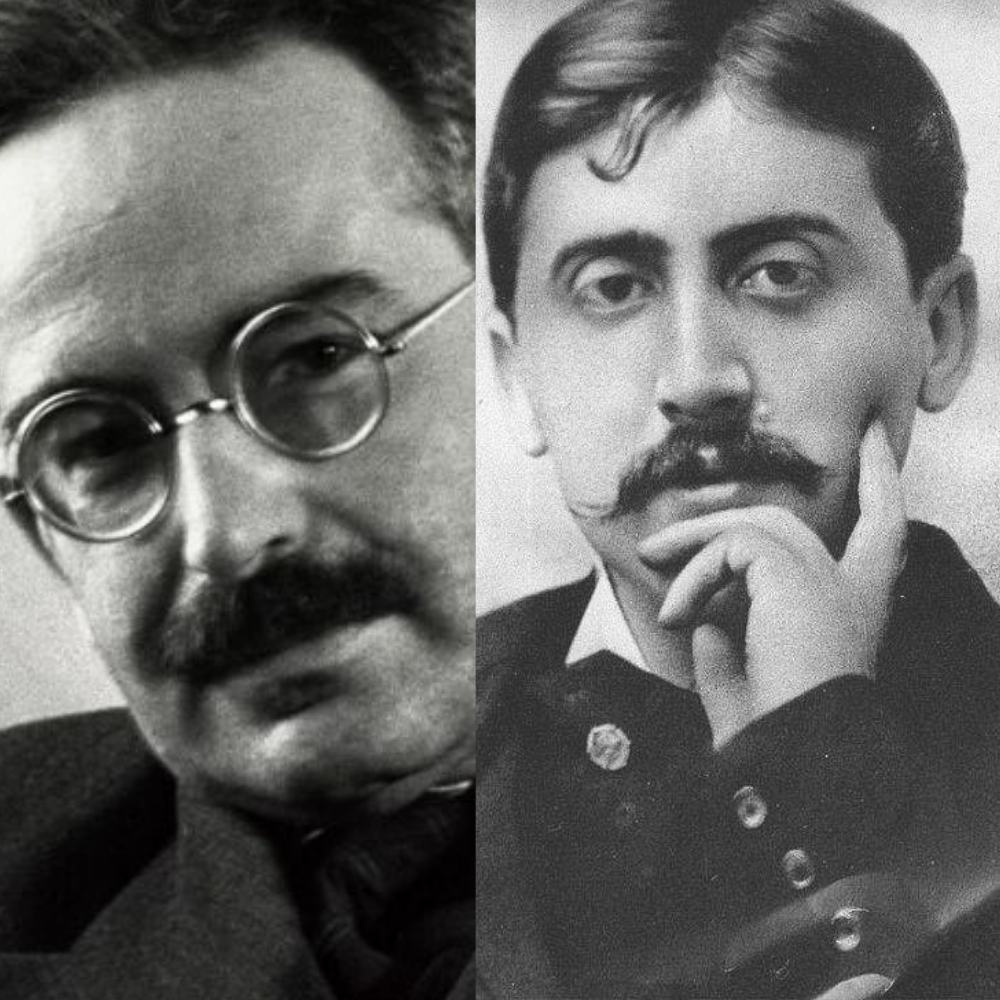

Comemora-se neste mês de julho a efeméride de 150 anos do nascimento de Marcel Proust. Detratado por seus admiradores como um escritor “sofisticado” e “hermético” e por seus críticos como um representante do “subjetivismo” na literatura, Proust é assombrado pelo esnobismo que investigou de forma minuciosa. A descrição, em À la recherche du temps perdu, dos salões, da arte na Terceira República, da aristocracia e da alta burguesia, bem como a inserção do escritor nesses círculos, tornou seu legado suspeito diante de uma recepção mais à esquerda. Proust foi tomado por um mundano amador e esnobe, superficial, moralista e representante de um classicismo envelhecido. Até hoje seu memorialismo é visto como exercício literário apolítico por alguns críticos marxistas. Vale lembrar o escândalo em torno de sua vitória, em 1919, do prêmio Goncourt, por A l’ombre des jeunes filles en fleur. Com uma viagem à praia, um grupo de moças bonitas e um rapaz apaixonado, Proust ofuscava os heróis do front retratados em Les Croix de bois, de Roland Dorgelès, o favorito ao prêmio, no desfecho da Primeira Guerra Mundial, que tinha limado precocemente quase um milhão e meio de vidas. Apesar de sua postura em relação ao caso Dreyfus, ele entrava para a história como o oposto do intelectual engajado, cujo modelo era Émile Zola.

Walter Benjamin leu Proust como um contemporâneo. Além de leitor, foi tradutor e crítico de sua obra e reconheceu nele, desde o início, um autor subversivo. “A imagem de Proust”, texto que escreveu a partir do trabalho de tradução e que foi publicado em 1929 no Literarische Welt, pode ser lido como uma recomendação de leitura. Nesse ensaio, Benjamin combate, de um lado, as interpretações predominantes na França na época, centradas na questão “psicológica” e, de outro lado, a antipatia de parte da esquerda alemã à descrição proustiana do esnobismo.

No que se refere à recepção alemã, Benjamin afirma, numa carta a Max Rychner de 15 de janeiro de 1929, que a publicação de volumes avulsos na Alemanha dificultou muito sua recepção no país. A obra de Proust, especialmente sua figuração do esnobismo, só poderia ser compreendida a partir da leitura completa do romance. Como muitos autores modernistas, Proust teve sua obra, inicialmente planejada em 3 volumes, interrompida pela guerra, que a transformou e expandiu. Os primeiros volumes, ambientados nas paisagens bucólicas de Combray e Balbec e nos salões mais badalados de Paris, regados a chás, sorvetes e madeleines, cedem lugar, no último livro, a uma cidade sob cerco, bombardeada por aviões alemães, paisagem que acolhe uma visita do Barão do Charlus a um bordel de quinta categoria, os debates sobre a guerra e sobre as estratégias militares napoleônicas de Paul von Hindenburg, e uma festa decadente no salão reconfigurado dos Guermantes. O romance se inscreve na encruzilhada entre os séculos XIX e XX e configura a passagem da Belle Époque para uma modernidade parida dolosamente pela guerra, que Proust estudou com afinco ao longo dos anos e que aparece como um tema subterrâneo do romance. Conforme ressalta Benjamin, o que era antes de Proust “uma simples época, desprovida de tensões, converteu-se num campo de forças, no qual surgiram as mais variadas correntes, representadas por autores subsequentes” (BENJAMIN, 1994, p. 40). No último livro, editado postumamente por Robert Proust a partir dos cadernos do irmão, vemos os personagens que nos acompanharam desde o início envelhecer. A senilidade do Barão de Charlus, a máscara ossificada de Berma, as bolsas vermelhas que cobrem as faces do Sr. de Cambremer, não são apenas marcas que o tempo inscreveu nos corpos e nos rostos que nos eram familiares, mas sinais da caduquice e da decrepitude de uma época e da classe que a dominou. É também neste último livro que Proust trata da assimilação da burguesia pela nobreza que antes a desprezava e nos choca com o último casamento da ridícula Madame Verdurin, que finalmente lhe confere o sobrenome Guermantes. Nessa festa macabra, as origens dos velhos sobrenomes se confundem e se dissipam, os turbantes substituem os penteados estruturados, os antissemitas são agora dreyfusards e as cortesãs tornam-se convidadas de honra. Aquilo que pode parecer superação da ordem é, na verdade, a sobrevivência reconfigurada da velha dominação. Conforme ressalta Benjamin, Proust trata da constituição de uma classe que só demonstrará sua verdadeira fisionomia na luta final. É na mimese das classes altas, no retrato de sua “vida vegetativa”, no estudo do alpinismo social burguês e dos códigos de dominação da nobreza, na descrição fiel de seus gestos – de fazer sociólogos como Bourdieu se roerem de inveja – que consistiria, alega Benjamin, o ponto alto da crítica social proustiana. O esnobismo, como aspiração burguesa ou forma de vida aristocrática, se apresenta assim como atitude do “puro consumidor”, que encobre a existência real dessa classe, a da “pura exploração”. Sua atitude “feudal”, que nada mais é do que uma tentativa de fuga em direção ao passado, não tem significação econômica correspondente. Por isso, diz Benjamin, Proust não está a serviço das classes que descreve: “um clã de criminosos”, “uma quadrilha de conspiradores”, “a camorra dos consumidores” (BENJAMIN, 1994, p. 44).

Se Proust não é um esnobe, tampouco é, na leitura de Benjamin, um romancista do inconsciente, como quis parte de sua recepção francesa. O conhecido e quase desgastado episódio da Madeleine levou a uma hipóstase da mémoire involontaire que dominou por muito tempo a leitura do romance. Mesmo outros episódios similares são menos comentados. Há uma passagem muito bonita, em Sodome et Gomorrhe, na qual o narrador retorna à Balbec após um ano do enterro de sua avó. Ao abaixar-se para retirar os sapatos, é assaltado por uma perturbação. Ressurge a imagem de sua vó, que abria com a sua presença espaços infinitos quando o narrador tinha medo de adormecer num quarto estranho. Ela lhe tirara as botas quando visitara pela primeira vez aquela cidade. O instante no qual se entrecruzam a morte da avó e a dor de sua perda, finalmente sentida, apagam o ano que percorrera entre um e outro. Proust mostra que o luto, assim como os sonhos, muitas vezes se realiza quando não mais o esperamos. É certo que todo mundo é capaz de se reconhecer no episódio do bolinho que, molhado no chá, traz consigo uma teia de lembranças e sensações, bem como em outros momentos semelhantes. O que é feito disso, no entanto, é outra história. A força rejuvenescedora da mémoire involontaire não reside na mera possibilidade de experimentá-la, mas no ímpeto de apreendê-la e de capturar, com ela, o passado cristalizado no instante. Quando o assunto é Proust, a única vida realmente vivida é a literatura. É ela que permite o reencontro com o tempo, a redenção dos momentos de felicidade não aproveitados, o vislumbre do desejo não reconhecido e a vitória sobre a morte. A literatura não se detém “lá onde a vida empareda” (PROUST, 2013, p. 250), onde os caminhos se estreitam e os sonhos se desfazem. Ao erigir-se a partir deles, ela é capaz de redimir o sofrimento e a infelicidade. Somente ela pode descobrir a vida, torná-la clara. O artista, conquistador sem-par da experiência que é também a nossa, oferece a utopia de um passado que nos cabe em sua inteireza, do tempo redescoberto. Mas, para capturar o passado, é preciso uma certa disposição. Conforme afirma Benjamin em outro texto, é preciso “compreender a língua na qual a sorte faz seu acordo conosco” (BENJAMIN, 2000, p. 190). A madeleine é apenas a primeira irrupção da mémoire involontaire que percorre todo o livro, muitas outras se seguem a ela e a própria narrativa, de uma forma ou de outra, resulta da apreensão consciente desses múltiplos instantes pelo narrador. Não é por outra razão que Benjamin afirma que Proust busca “galvanizar toda uma vida humana com o máximo de consciência” (BENJAMIN, 1994, p. 46). Uma irrupção do passado no presente não apreendida é, por isso, uma oportunidade perdida de capturar o passado. Para alguém que olha para a vida dessa forma, as marcas do envelhecimento, “as rugas e dobras do rosto são as inscrições deixadas pelas grandes paixões, pelos vícios, pelas intuições que nos falaram, sem que nada percebêssemos, porque nós, os proprietários, não estávamos em casa” (BENJAMIN, 1994, p. 46).

Tudo isso pode soar idealista. Mas, e se, um dia, pudéssemos reconfigurar a vida como faz a literatura? Ouvir a voz que nos desafia: “Agarra-me quando eu passar, se tens força para tanto, e procura resolver o enigma de felicidade que te proponho” (PROUST, 2004, p. 662). Nesse dia, Marx e Proust se reuniriam. A grande utopia da literatura proustiana esconde, para quem sabe procurar, uma outra, que é a da própria sociedade tornada senhora de si mesma. Essa conjunção inspira um dos momentos mais luminosos da obra de Benjamin.

Suas teses “Sobre o conceito de história” estão impregnadas de Proust. Escritas em 1940, à luz do pacto Molotov–Ribbentrop e da derrota da socialdemocracia alemã, as teses foram salvas por Hannah Arendt e entregues a Theodor W. Adorno para posterior publicação. Benjamin cometeria suicídio pouco tempo depois, após uma fuga malsucedida das forças colaboracionistas francesas. Conforme destaca Michael Löwy em seu comentário sobre as teses, Benjamin se opõe, de um lado, a uma perspectiva progressiva da história sustentada pela socialdemocracia, que via a revolução como resultado inevitável do desdobramento da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção capitalistas; e, de outro lado, à perspectiva positivista da historiografia burguesa que produz uma história cuja base é a identificação com os vencedores e o apagamento e a aniquilação dos oprimidos, inclusive daqueles que já estão mortos.

Alguns anos antes, numa carta a Scholem, de 21 de julho de 1925, Benjamin ressaltava quão próxima a perspectiva filosófica proustiana era da sua, o que transparece nas teses. Seu conceito de história envolve justamente a ideia de que é possível transformar o passado, se reapropriar dele por meio da rememoração. Conforme sublinhou Jeanne-Marie Gagnebin, aquilo que Benjamin defende neste texto como o “método do historiador materialista” deve muito à “estética proustiana” (GAGNEBIN, 1994, p. 16), este método é o método da “história aberta”, que permite salvar o passado do esquecimento e realizar aquilo que nele estava contido como promessa. Mas não se trata apenas de uma concepção de história. O que está em jogo nas teses é uma concepção de revolução.

Na tese V, Benjamin afirma: “a verdadeira imagem do passado passa célere e furtiva. É somente como imagem que lampeja justamente no instante de sua recognoscibilidade, para nunca mais ser vista, que o passado tem de ser capturado. […] pois é uma imagem irrestituível do passado que ameaça desaparecer com cada presente que não se reconhece nela visado” (BENJAMIN, 2005, p. 62). Mas como captar “uma imagem do passado como ela inesperadamente se coloca para o sujeito histórico no instante do perigo” (BENJAMIN, 2005: 65), como Benjamin propõe na tese VI? Na tese XVIIa, encontramos a resposta. O que confere à memória involuntária, ao lampejo, o seu “poder-chave” para abrir um compartimento antes fechado da história é a ação política. Benjamin transplanta o movimento da obra proustiana para sua teoria da revolução, conferindo-lhe um caráter coletivo. Nada mais natural para um escritor que queria transformar arte em arquitetura, romance em catedral, ter como seu maior crítico alguém que queria transformar literatura em revolução. Para Benjamin, o mesmo ímpeto que permite a configuração estética em Proust, a decifração do enigma da memória involuntária, deve guiar a consciência/ação coletiva na revolução. Por essa razão, como em Proust, devemos evitar ler em sua obra uma hipóstase do momento de lampejo. Benjamin busca na postura ativa e não conformista presente na obra proustiana um modelo para o marxismo, o que não deixa de ser extremamente atual num momento no qual, talvez mais do que se quer admitir, a crença no progresso, na solidez da democracia burguesa e na vitória da longa marcha através das instituições permitiu que forças fascistas avançassem mais uma vez em diversas partes do mundo.

Para além das afinidades entre a estética proustiana e a concepção benjaminiana de revolução, Proust é evocado para nos lembrar de que a revolução deve ser feita também em nome da felicidade. De acordo com Benjamin, este impulso – pouco notado por seus leitores – atravessa a obra proustiana de modo explosivo e dilacerante. Theodor W. Adorno dizia de Proust que este era um mártir da felicidade. Na tese IV, Benjamin afirma que embora a luta de classes seja uma luta pelas coisas “brutas e materiais”, também estão presentes nela as “coisas finas e espirituais”, como a confiança, o humor, a tenacidade. Uma imagem da felicidade é transmitida, junto com a luta de classes, de uma geração a outra. Benjamin afirma na tese II que há um encontro marcado entre as gerações passadas e a nossa. “Não nos afaga, pois,” diz Benjamin, “levemente um sopro de ar que envolveu os que nos precederam? Não ressoa nas vozes a que damos ouvido um eco das que estão, agora, caladas? E as mulheres que cortejamos não têm irmãs que jamais conheceram?” (BENJAMIN, 2005, p. 48). Assim como o amor de Marcel por Gilberte e Albertine já estava inscrito no amor de Swann por Odette, a imagem da felicidade é o elo que liga uma geração a outra. Esse impulso da obra proustiana não é um dado menor. Hoje, mais do que nunca, está claro que a infelicidade da qual padecemos é socialmente produzida. Ela tem nome e endereço. Combatê-la é nosso dever político com a nossa e com as gerações passadas. Benjamin nada tem de pessimista. A ele se aplica o mesmo que disse sobre Proust: a felicidade está presente em sua obra como elegia.

Finalmente, vale dizer mais uma palavra sobre o conceito benjaminiano de experiência [Erfahrung], no qual se reúnem também Proust e Marx. Ela é a substância da narrativa, entendida por ele como práxis coletiva de transmissão da sabedoria de uma geração à outra. O historiador, diz Benjamin, escreve a história, o cronista a narra. Este último não diferencia os grandes acontecimentos dos pequenos, perdidos para a História. Seguindo o comentário de Max Unold, Benjamin sublinha que Proust foi ele próprio um cronista, pois tornou interessante “histórias de cocheiro”. Sua erudição, seu sarcasmo, sua filosofia, seu memorialismo, estão a serviço dessa tentativa de recuperar a experiência e uma narrativa que não é mais possível. Por isso, Benjamin diz que sua obra está “no centro e ao mesmo tempo no ponto de indiferença de todos os perigos” (BENJAMIN, 1994, p. 36). Ela sacrifica o seu gênero, o romance, para preservar a sua substância, a experiência em vias de dissolução. Benjamin faz o mesmo. Sua escrita borra e reúne as fronteiras da arte, da história, da política e da crítica. Ele sacrifica a filosofia para preservá-la.

Nossa atmosfera, hoje, é a mesma de Proust: permeada e assombrada pela morte, pela falta de ar e pela destruição em massa da experiência. Também se assemelha à de Benjamin, diante do fascismo. As obras de ambos os autores, contudo, mostram que essas forças encontram de outro lado adversários bem-dispostos e, senão fortes, tenazes. Como escreveu certa vez Virginia Woolf, a obra de Proust combina “a firmeza de uma corda de tripa” e “a fugacidade do florescer de uma borboleta” (WOOLF, 1981, p. 168). Está aí uma disposição para tomarmos de exemplo. Longa vida a Proust.

Referências bibliográficas

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: LÖW, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo, 2005.

BENJAMIN , Walter. A imagem de Proust. In: BENJAMIN , Walter. Magia, técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BENJAMIN , Walter. Imagens do pensamento. In: BENJAMIN , Walter. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 2000.

GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Walter Benjamin ou a história aberta. In: BENJAMIN , Walter. Magia, técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

PROUST, Marcel. O tempo recuperado. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

PROUST, Marcel. O tempo redescoberto. São Paulo: Globo, 2013.

WOOLF, Virginia. A Writer’s Diary: Being Extracts from the Diary of Virginia Woolf. London/New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1981.

***

Bruna Della Torre é pós-doutoranda no Departamento de Sociologia da Unicamp, onde estuda indústria cultural e agitação fascista no Brasil, com o apoio da FAPESP. Editora executiva da revista Crítica Marxista, pesquisadora associada ao Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social (Labemus) e membra fundadora da coletiva Marxismo Feminista. Realizou pós-doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, doutorado em Sociologia (bolsista Capes) e mestrado em Ciência Social (bolsista Fapesp), todos na Universidade de São Paulo. Escreve para o Blog da Boitempo mensalmente.

Excelente artigo. A autora desfaz chavões desgastados sobre Proust, geralmente usados por quem nunca leu sua obra. A revolução não exclui a estética, como disse André Malraux. E Benjamin ressalta que a felicidade faz parte do jogo. Bruna parece nos dizer, parodiando Trotsky, que o revolucionário, deve, sim, ler Proust, depois de limpar o fuzil. Ou antes.

CurtirCurtir