Por que camarada? Por que agora?

"Por que camarada? Justamente para superar a dimensão identitária da gestão de conflitos a que chamamos de política atualmente. Por que agora? Digamos que porque venceu a validade das formas de administração das identidades num quadro de capitalismo pandêmico e suicidário."

Por Douglas Rodrigues Barros.

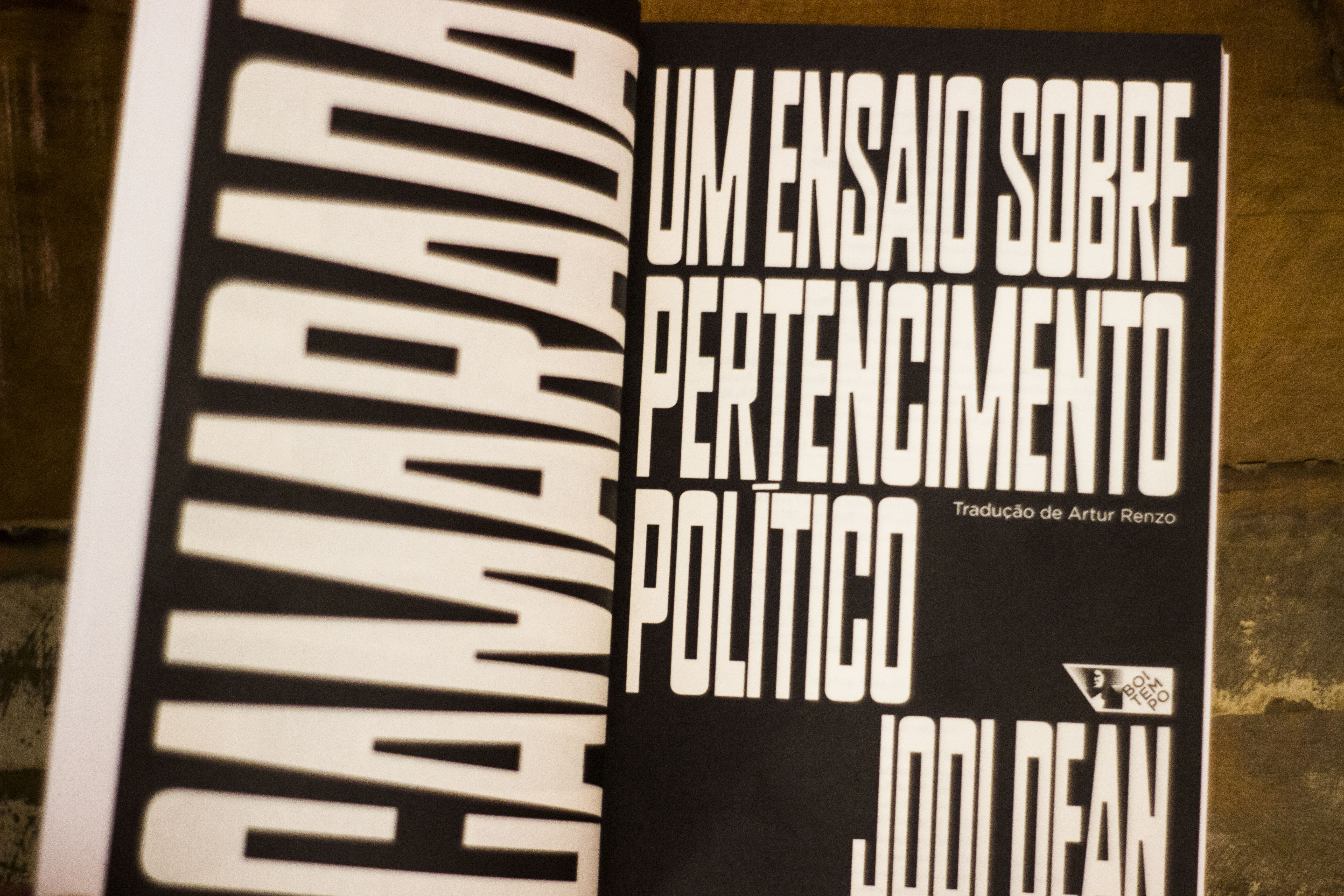

Nosso título faz um pastiche da brilhante tese de doutorado de Deivison Nkosi cujo título é Por que Fanon? Por que agora?*. Por sua vez, o nome dado por Deivison à sua tese se utiliza de uma questão feita por Stuart Hall a respeito de Fanon. Nela somos convidados a pensar a necessidade de nos debruçarmos não apenas no pensamento de Fanon, mas também no recente fenômeno de retomada do seu pensamento ligado às novas urgências político-sociais. Deixando de lado a reverente referência, não podemos deixar de nos impor a pergunta: Por que camarada? Por que agora?, tão logo iniciamos a leitura de Camarada: um ensaio sobre pertencimento político, de Jodi Dean.

O problema central no livro é repensar uma construção do político que dê lugar à posição subjetiva orientada pela ideia de camarada. Para sua autora, o camarada aparece não como um adjetivo ou forma de tratamento, mas como um substantivo político que tira das sombras a dimensão igualitária da luta socialista. Camarada torna-se então um significante orientador do sentido político e consigo traduz a perda dos predicativos identitários em nome de uma luta pelo/do comum.

Quando falamos de subjetividade, falamos de certo tipo de prática consciente/inconsciente que organiza um sentido da ação real mas que não tem uma relação imediata com o sujeito. O sujeito, na trilha do jovem Badiou, é, para Dean, aquele que se projetou num acontecimento-verdade – algo inesperado que rompe o circuito ordinário da vida e, por sua força, reconfigura todo o sentido da existência de um indivíduo. Após a eclosão de um acontecimento há a produção de uma trajetória de pensamento acerca do seu significado, o que constitui uma disposição subjetiva. Noutras palavras, o sujeito é, também para Jodi Dean, aquele que abraça os efeitos de um acontecimento político, de uma relação amorosa, ou de um encontro com a verdade pela arte ou pela ciência. Os efeitos desse encontro acontecimental passam a configurar o sentido de sua existência.

É nessa estrada que Jodi Dean desenvolve quatro teses: “1) camarada dá nome a uma relação caracterizada por uma condição comum […]; 2) qualquer um, mas nem todo mundo pode ser um camarada; 3) o indivíduo como lócus de identidade é o ‘Outro’ do camarada (ou seja, o camarada é justamente o abandono aos predicativos identitários); 4) a relação entre camaradas é mediada pela fidelidade a uma verdade […]” (Camarada, p. 16)

Ao ler esse livro, fica evidenciado que buscar os acentos dramáticos que a palavra camarada fez ressoar ao longo da história política contemporânea consiste então num necessário caminho de fazer circular uma dimensão da política que, de partida, abandone especificidades e olhe para o que temos em comum.

O camarada como significante político, entretanto, não é o abandono da especificidade singular, senão o abandono da especificidade individual. Também, é óbvio que não se trata de deixar no vazio as singularidades, mas tratar com indiferença a diferença para que a verdade da política da camaradagem possa fluir. Então, por que camarada? Justamente para superar a dimensão identitária da gestão de conflitos a que chamamos de política atualmente. Por que agora? Digamos que porque venceu a validade das formas de administração das identidades num quadro de capitalismo pandêmico e suicidário. Nesse sentido, há um chamado no livro que busca uma conversão radical ao comum e orienta a estruturação de um corpo político através do significante camarada.

Uma das questões, entretanto, que provavelmente o leitor mais ousado fará ao ler a obra é: qual condição de possibilidade organizou um horizonte político tão amansado e conivente a ponto de reivindicarmos uma “política” com acentos imediatos na especificidade de um grupo identificado pelas forças de gestão do poder? Por outro lado, por que é preciso um esforço teórico para repor a figura do camarada como centro da nomeação que abre possibilidades para a ação política? Se partimos do pressuposto de que é o ser social quem determina a consciência, devemos nos perguntar por que se tornou tão necessário remoer categorias políticas para tentar imprimir uma ação política que vise a transformação. Na nossa avaliação a problematização disso só pode ser feita se pensarmos as relações sociais empreendidas por um capitalismo tardio.

Sabemos que nos anos 1960 o capitalismo entrou numa rota de colisão com sua alta produtividade. Desde então as crises tornaram-se rotineiras e mais agudas em cada momento posterior. O capital passou a se recuperar momentaneamente para logo depois cair num atoleiro de dívidas e quebras maiores. Instaurando uma espécie de crise permanente que repõe sua estruturação produtiva como uma revolução permanente na vida social, foi necessário efetivar uma grande transformação produtiva paralela à alteração da própria ideia de política. A política foi assim reduzida à gestão, ao passo que o imaginário social se ligou à naturalização da ideia de concorrência de todos contra todos.

Como isso foi possibilitado? Pelos choques de realidade que sempre estampam como os ativos de capital fictício e futuro nada valem sem uma produção e reprodução real de riquezas. A violência desse choque determinou o caráter da constante reestruturação do capitalismo buscando apreender o descompasso entre a circulação e a produção de mercadorias. Podemos dizer então que alguns limites estruturais de expansão do capital se assentaram na insuficiência de a taxa de lucro se manter ante a impossibilidade de absorção do excedente de capital no mercado.

Os impactos disso na forma de entender a política seriam grandiosos, mas antes é necessário lembrar que uma das lições intrigantes do capitalismo é que o que fica determinado na circulação de mercadoria é o constante crescimento que o capital deve ter. O capitalismo gera um fenômeno que é a concorrência entre capitalistas, que para não perderem sua taxa de lucro têm que constantemente reinvestir. Voltamos ao bê-á-bá para entender como o decréscimo do horizonte político geral é inerente às mudanças operadas pela própria produção e reprodução da vida social sob a égide do capital.

A obtenção de lucro é o objetivo central do capitalista que lança sua mercadoria no mercado, porque é o dinheiro transfigurado em mais dinheiro que permite reinvestir uma parte do capital obtido, expandindo-o pela compra de novos meios de produção (capital fixo) e sobrevivência do próprio capitalista. Há uma faca de dois gumes: de um lado, é necessário reinvestir parte do capital para sobreviver no mercado, de outro, o trabalhador precisa se manter empregado a fim de gerar a circulação dos capitais.

Assim sendo, os reinvestimentos de capitais geram outro fenômeno que foi detectado por Marx: o crescimento e expansão da produtividade do trabalho social que se torna a poderosa alavanca da acumulação de capital. É por meio da concentração crescente dos meios de produção e do comando sobre o trabalho, guiado pela lógica da acumulação, que os capitalistas se digladiam e estão sempre prontos para reinvestir uma parte de seus lucros. A batalha que desenvolvem, de início, sempre está voltada para o barateamento da mercadoria, mas ela necessariamente tem que se dar pelo aumento da produtividade do trabalho com melhores técnicas que a de seus concorrentes.

Isso implica que, para ser recompensador o barateamento da mercadoria, deve-se aumentar a escala de produção por meio do desenvolvimento técnico. Grosso modo, o que se observa hoje é que o aumento da produtividade guiada pelas revoluções internas do capital em seus mecanismos de criação do valor ao longo do século XX levou a um decréscimo de trabalho vivo exercido pelo homem em relação à massa de produção em virtude do intenso uso de variados maquinários. Isso não significa menos trabalho executado, evidentemente, mas significa menos dispêndio da força de trabalho humano na criação direta e imediata do valor.

Assim, com o desenvolvimento tecnológico levado a cabo pelo imperativo da acumulação, a reprodução do valor por meio do trabalho vivo entra em crise. O trabalhador, que nada tem a vender senão sua força de trabalho, num ambiente de alta produtividade, passou a ser convencido de que essa força de trabalho é na verdade o seu capital. Então, com a crise instaurada a partir do final dos anos 1960, essa reestruturação produtiva viria acompanhada por formas de gestão da vida social que se tornariam populares e naturalizadas, alterando de maneira radical o próprio horizonte político. Passou-se do eu-mercadoria para o eu-empresa. De modo que a crescente e espantosa automatização da produção intensificou vertiginosamente a concorrência entre os próprios trabalhadores e fomentou a partir da década de 1970 os lances ideológicos do neoliberalismo.

É nesse quadro de mudança estrutural das forças produtivas, dada a crise permanente do capitalismo tornada forma de governo, que entra em cena uma mudança radical na orientação política do – para usar uma expressão de Jodi Dean – ativismo político progressista. Algo que terá reflexos radicais na consolidação do imaginário político. É aqui que Jodi Dean ingressa. É aqui que seu livro ganha uma importância fundamental para entender os impasses da construção do horizonte político. Vejamos, então, que não se trata de uma ideia ao léu. Trata-se de repensar um fenômeno de um horizonte decrescente de possibilidades transformadoras e a sua substituição por uma gestão que estará sobretudo ligada ao apego identitário.

Em uma seção intitulada “Sobreviventes e sistemas”, Jodi Dean expõe com clareza os processos que organizaram uma forma de ação política atada aos processos de administração da vida social. Essa “política” é “expressa por um intenso apego à identidade e fortes apelos à noção de aliado” (Camarada, p. 32). Os sobreviventes são aqueles que não têm mais nada – nem possibilidade de vender sua força de trabalho – senão suas identidades, que são organizadas por meio da sobrevivência ante uma vida cada vez mais precária, enquanto os sistemas são complexos dos quais nada do que fizermos é capaz de afetá-los minimamente. Ora, essas duas tendências da orientação política do ativismo de esquerda são, na verdade, sintomas, por um lado, do desmantelamento social levado a termo por um capitalismo de fim de linha, e, por outro, da intensificação “do capitalismo por meio de mídias digitais personalizadas em rede e informatização em um processo” que Jodi Dean denomina “capitalismo comunicativo” (Camarada, p. 33).

É sob essa força que se movimentaram ambos os espectros políticos (direita/esquerda). Há um deslocamento da política operado pelo neoliberalismo que adentrou as mentes e os corações, formulou currículos escolares, ditou as formas de emprego, ganhou a universidade e penetrou nas nossas mais íntimas relações. Ou seja, moldou nossa realidade e visão de mundo.

A crise solapou o otimismo dos investidores, acabou com o horizonte crescente dos planejamentos familiares e dinamitou os direitos que muitos acreditavam ser sólidos nas democracias ocidentais. Mas, como dizia Hegel, uma forma morta mantém sua aparência por muito tempo e, assim, a teologia neoliberal se mantém com uma força em certa medida garantida pelos meios de comunicação e pela institucionalidade cada vez mais carcomida pela necessidade de expropriação permanente para a manutenção do lucro. Enquanto, por outro lado, operando da mesma forma, o capitalismo comunicativo das redes disponibiliza a ilusão abundante que estamos sendo sujeitos ativos através de posts, tuítes e a reivindicação do monopólio do nosso sofrimento específico.

Sobreviventes e sistemas integram o novo horizonte político em que os primeiros lutam para sobreviver em condições precárias ao invés de transformar tais condições, ao passo que os sistemas se complexificam. Não há sujeito no processo senão o capital. Entretanto, é importante frisar, é quase um pecado falar de capitalismo nesse ativismo de esquerda. Assim, o horizonte de emancipação se apresenta barrado. A crise, que atende pelo nome de neoliberalismo, cujas raízes estão vinculadas ao próprio desenvolvimento do capitalismo durante todo o século XX, construiu um imaginário baseado na noção de que a globalização e o neoliberalismo não são resultados da lógica do desenvolvimento do capital. Os sistemas não têm nome.

Assim, a luta pela sobrevivência, numa vida totalmente precarizada, torna-se uma característica-chave de uma identidade imaginada. O do it yourself torna-se uma fórmula mágica que impregna o horizonte individual, e individualista, na tentativa da própria sobrevivência. Enquanto isso os sistemas atuam e ninguém pode chamá-los pelo seu nome. Com efeito, “a oposição entre sobreviventes e sistemas nos proporciona uma esquerda desprovida de política” (Camarada, p. 35). Isso porque, nesse horizonte, não está em questão a transformação das condições mas o apego a elas. Não está em jogo a organização de uma fala que destitua os lugares que organizam essas condições, senão a reafirmação dos lugares na lógica geral da visibilidade social que as mantém.

Camarada, como significante político, é, portanto, analisado num processo histórico-filosófico original justamente para demonstrar as limitações desse “ativismo de esquerda” totalmente carente de conteúdo político. O camarada busca o tensionamento radical e a possibilidade efetiva de transformação das condições atuais. Jodi Dean nos mostra que a possibilidade dessa transformação, pelo menos desde que o capital emergiu como força social, é negar o sistema que rouba a própria subjetividade ao sujeito. Daí a importância do camarada como um significante que não invalida as singularidades, mas as torna transversais a uma luta pelo comum.

Nesse sentido, o único que pode estruturar uma política e reorganizar um corpo político hoje é o camarada. É de sua posição aberta, e negativa a qualquer predicado, que advém a reflexão sobre o Si e sobre nosso papel no mundo. O livro de Jodi Dean é um passo importante não só na interpretação desse horizonte político assentado na comodidade diante de uma vida rebaixada ao império da precarização geral do social, como também uma resposta de como poderemos ultrapassar essa afasia do espírito de nosso tempo.

Camaradas, uni-vos!

Referências bibliográficas

Deivison Mendes Faustino. A disputa em torno de Frantz Fanon: a teoria e a política dos fanonismos contemporâneos. São Paulo: Intermeios, 2020.

Jodi Dean. Camarada: um ensaio sobre pertencimento político. Trad. Artur Renzo. São Paulo: Boitempo, 2021.

Camarada: um ensaio sobre pertencimento político é um livro inspirado e inspirador sobre o significado e a potência da camaradagem. Tratado de fôlego que articula filosofia, psicanálise e teoria social para pensar o comunismo no século XXI, a obra é um convite à militância e à prática política coletiva. Uma carta de amor a camaradas de ontem e de amanhã. Confira este vídeo especial para a TV Boitempo, em que a autora discute alguns dos principais temas desenvolvidos na obra.

***

Douglas Rodrigues Barros é escritor, doutor em Ética e Filosofia política pela Unifesp, editor e conselheiro editorial do Lavra Palavra e autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra, 2019) e Racismo (Fibra/Brasil, 2020). Militante do movimento negro, foi coordenador político da Uneafro. Escreve para o Blog da Boitempo esporadicamente.

Texto muito importante para os dias que correm. Mas em que medida podemos entender que a ideia de Camarada não suprime a singularidade em nome de uma coletividade abstrata e, pior, seja adoçada pelo comando geral dos chefes da vanguarda? Pergunta sincera…

CurtirCurtir