Os nomes por trás do trabalho plataformizado

Gig economy, trabalho digital, uberização, plataformização? Em sua coluna de estreia no Blog da Boitempo, Rafael Grohmann comenta sobre o desafio conceitual de se nomear fenômenos instáveis e no olho do furacão.

Por Rafael Grohmann.

Hoje estreamos nossa coluna aqui no Blog da Boitempo onde falaremos periodicamente sobre trabalho e tecnologia, especialmente os cenários e as perspectivas do trabalho plataformizado. Já virou chavão, em todas as lives nas quais participo, falar sobre como o contexto pandêmico deixou ainda mais evidente – mas nem tão óbvio assim – o processo que chamamos de plataformização do trabalho – a crescente dependência de plataformas digitais e seus diversos mecanismos para conseguir realizar atividades de trabalho. Temos escrito diversos artigos sobre o tema, como “Trabalho plataformizado e luta de classes”, na última edição da Margem Esquerda, além da organização do livro Os laboratórios do trabalho digital – e das atividades que realizamos no âmbito do laboratório de pesquisa DigiLabour.

Um dos mais deslizantes desafios é conceitual. Como nomear fenômenos que nunca se estabilizam ainda no olho do furacão? E como fazer para que eles inspirem horizontes políticos – sempre ao mesmo tempo também epistemológicos – sem que se recaia em um fetichismo do conceito? Afinal, quanto tempo ainda vamos discutir se o correto é falar “trabalho em plataformas”, “trabalho por plataformas”, “trabalho mediado por plataformas”, “trabalho controlado por plataformas”, “trabalho por aplicativo” ou “trabalho plataformizado”? Se você preferir, posso deixar um espaço para você preencher a gosto: “trabalho __ plataformas”. Quais os limites entre a crítica conceitual e a busca pelo branding acadêmico do novo “alguma coisa”-ação/ismo? Afinal, nós pesquisadores-trabalhadores da ciência também estamos enredados em lógicas de plataformização da ciência.

Todos os conceitos têm alcances e limites de seu poder explicativo, não são um controle universal. Eles revelam complexidades e nuances. Isso faz o trabalho analítico ainda mais difícil em um contexto no qual você abre a geladeira e tem um jornalista perguntando “trabalho por plataformas é sempre sinônimo de precarização?”. E por vezes os conceitos podem expressar uma miríade de contradições. Por exemplo, recentemente Sareeta Amrute nos brindou – no evento Histories of AI – com uma excelente exposição sobre as armadilhas e controvérsias em relação ao termo Sul Global. Já no âmbito específico dos estudos sobre trabalho, há, no mínimo, três expressões que trazem essas controvérsias à tona: gig economy, trabalho digital e uberização.

Gig economy pode até representar alguma explicação para um europeu que viu ruir certo Estado de bem-estar social após 2008 e começou a ver um crescente número de pessoas a viver de gigs. Contudo, esse cenário especificamente europeu-estadunidense não representa a realidade da maior parte dos países do mundo. Eu tenho dito em congressos internacionais que a história da economia brasileira é uma grande gig economy. E certamente isso se repete em vários países da América Latina, da África e do Sudeste Asiático. O gig é norma permanente da classe trabalhadora, historicamente. Esse processo de informalização do trabalho vem muito antes da emergência das plataformas digitais – embora, com ela, tenha ganhado contornos e nuances. São processos vindos das chamadas “periferias” globais – ah lá, outro conceito – que têm tendência generalizante para outras partes do mundo – como tem defendido Ludmila Abílio. Então, gig economy não pode ser tomado como sinônimo de trabalho por plataformas, além de não ter um poder explicativo sobre o que há de novo ou nuance em meio a processos já existentes. O que se coloca, pois, como novidade não é o gig, mas a subordinação do trabalho às plataformas digitais.

Trabalho digital é outra expressão recheada de polêmicas. De fato, trabalho é uma atividade humana e não pode ser digital. E, se formos pensar bem, a própria separação entre trabalho manual e trabalho intelectual – que pode ter algum poder explicativo no âmbito da economia política – não faz sentido na própria filosofia do trabalho, afinal, quando estamos em frente a um computador trabalhando, é o corpo inteiro que está sendo mobilizado – das mãos ao cérebro. Pois bem, trabalho digital definitivamente não é um conceito. Mas seguramente a expressão digital labor/labour designa internacionalmente uma subárea interdisciplinar de estudos, como detalha Antonio Casilli em Qu’est-ce que le Digital Labor? – para discutir relações entre trabalho e tecnologias digitais aquém e além das plataformas. Aliás, internacionalmente não, mas com acento anglo-saxão. Pois o próprio Casilli assume que a expressão não pega bem em francês. Isso nos leva também a pensar as importações conceituais e o que se perde na “tradução”, além de os problemas do inglês como língua franca acadêmica.

A adjetivação não vem de hoje na teoria social. Ursula Huws nos lembra uma série de expressões como “sociedade da informação” e “capitalismo cognitivo”. Atualmente, podemos ver nas prateleiras termos como “capitalismo de plataforma”, “capitalismo digital” e “capitalismo de vigilância” – o próximo livro de Nancy Fraser vai se chamar Capitalismo canibal. Os adjetivos mudam ao sabor dos ventos e às vezes, naquela leitura só de manchete ou orelhada, podem servir para ressaltar somente o que seria pretensamente uma “novidade”, por vezes apagando historicidades. Por exemplo, desde quando o capitalismo não foi historicamente de vigilância? Mas certamente há novos componentes nos mecanismos de vigilância sobre as pessoas trabalhadoras. Isso significa sempre colocar em tensão o que é exatamente “novo” ou “velho” sem repor dualismos. E, às vezes, parece que falar “capitalismo contemporâneo” ou “trabalho contemporâneo” pode ser vago demais a depender do que está se pretendendo dizer. Essa breve digressão ajuda a problematizar as contradições em torno dos conceitos – no sentido de não jogar o bebê fora com a água suja do banho – e de pensar o que há por trás dos conceitos, no sentido de para quais horizontes eles apontam (tendo, claro, a certeza de que nenhum deles será universal, mas estão marcados por regimes de visibilidade e invisibilidade).

Outra expressão que caiu na boca do povo é “uberização”. Desde falar em “uberização do amor” e “uberização da vida” até ser possível tema em redação de ENEM, ela virou uma grande sensação. Os críticos da noção afirmam que a palavra confere uma necessidade excessiva à Uber, esquecendo uma miríade de plataformas dos mais diferentes tipos, com mecanismos distintos. Já os defensores, como Ludmila Abílio, afirmam que ela é a síntese de um processo de longo prazo que vai além das plataformas digitais, enquanto novas formas de gerenciamento, controle e organização do trabalho a partir de amplo processo de informalização – em que são chaves noções de autogerenciamento subordinado e trabalhador just-in-time.

A plataformização, por sua vez, significa um foco mais detido nas plataformas digitais: como a introdução de plataformas digitais se relaciona a transformações e permanências no mundo do trabalho? Em relação ao conceito, cabe destacar que não se trata de algo tecnodeterminista. No mínimo, ele é dialético e simboliza a relação tecnologia-trabalho/cultura/sociedade. O nome “plataforma” existe muito antes das tecnologias digitais – plataformas de petróleo, por exemplo. Mas os recentes estudos de plataformas digitais vêm de um entrecruzamento de estudos advindos das áreas de software, administração, economia política e estudos culturais. Assim, o conceito de plataforma também é multifacetado. Ele significa – a um só tempo – empresa, software, infraestrutura, cultura. Desde os cabos submarinos e centros de dados passando por gerenciamento do trabalho e extração de dados de trabalhadores até chegar no software e nas interfaces a noção de plataforma está presente. Aliás, aplicativo não é a mesma coisa que plataforma, mas pode ser somente sua face mais visível – a interface softwarizada, enquanto as plataformas envolvem todos os aspectos destacados anteriormente. Isto é, o aplicativo é somente a ponta do iceberg das plataformas. E olhe lá. Muitas plataformas – como Amazon Mechanical Turk, por exemplo – não têm um aplicativo como base para os trabalhadores, mas um website.

Falar em plataformização do trabalho também não significa um foco somente no que seria novidade ou especificamente “plataformizados” sem considerar um contexto mais amplo. Ela é, ao mesmo tempo, resultado e radicalização de processos históricos presentes na sociedade brasileira, como a apropriação do trabalho informal e a intensificação da flexibilização do trabalho. Isso se desdobra em uma série de mecanismos de extração de dados como forma de capital, financeirização, formas de vigilância, gerenciamento algorítmico, dataficação dentro das estratégias organizacionais, entre muitos outros.

Além disso, ela está longe de ser um processo único. Na verdade, a plataformização do trabalho significa diferentes perfis, mecanismos e atividades de trabalho – trabalhadoras domésticas, Papai Noel, treinadores de inteligência artificial (com subtipos, como mostramos em texto sobre fazendas de clique), trabalhadores sexuais, entre outros, com diferentes e desiguais manifestações de raça, gênero, classe, sexualidade, localização, entre outros. Também não há só um tipo de plataforma, por isso a dificuldade de generalização em relação a qualquer tópico em relação ao trabalho por plataformas.

Essa plataformização do trabalho também se manifesta em dimensões distintas. O que comumente chamamos de trabalho por plataformas significa pessoas que trabalham por meio de plataformas digitais desenhadas para serem plataformas de trabalho – nas ruas ou em suas casas. Contudo, a plataformização do trabalho também afeta as pessoas que ganham seu sustento por meio de atividades em plataformas digitais, desde a venda de bolo de pote via Instagram ou WhatsApp até o trabalho dos chamados criadores de conteúdo/influenciadores nas plataformas. Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) sobre o uso de internet no Brasil durante a pandemia apontou que 76% das pessoas com acesso à internet e que trabalhou neste período vendeu algum produto ou serviço por meio de plataformas digitais. Além disso, há a plataformização do trabalho remoto, com a dependência de plataformas de videoconferência – muitas ligadas a grandes conglomerados, gestão de tarefas e deliberadamente vigilância sobre trabalhadores. Aliás, artigo recente publicado na revista Big Data & Society revela como o gerenciamento algorítmico tem sido um mecanismo utilizado por diferentes empresas fora do que se convencionou chamar de “trabalho por plataformas”.

Isso significa acrescentar uma série de camadas à plataformização do trabalho, evidenciando a complexidade do fenômeno, tanto em termos de compreender o cenário atual quanto de traçar possíveis alternativas. Já que estamos falando das palavras que nomeiam o trabalho por plataformas, é de bom tom (?) dizer que que nenhum artigo ou livro é suficiente para abarcar de forma aprofundada todos os distintos contextos e dimensões da plataformização do trabalho. Não raro após uma live de 30 minutos alguém falar “ah, hoje você não falou de neoliberalismo” ou “onde está sua perspectiva sobre filosofia da tecnologia?” ou “insira sua pergunta aqui” – como se fosse possível falar com a mesma intensidade de todos os temas em todos os momentos – ou, pior, como se a pesquisa acadêmica precisasse cumprir uma espécie de bingo de conceitos. (Ou ainda quando a gente presencia perguntas como: “o que é mais importante: regulação ou construção de plataformas de trabalhadores?”. Como se os processos não fossem complementares e ocupassem um determinado lugar, com alcances e limites, sem reducionismos).

Nessa coluna mesmo não falamos de uma série de questões sobre os quais já escrevemos – e ainda vamos escrever: cooperativismo de plataforma e plataformas controladas por trabalhadores, organização de trabalhadores – em sindicatos, associações e solidariedades emergentes, composição política de classe de trabalhadores plataformizados, colonialismo de dados (eita que essa também é complicada), o papel da comunicação no trabalho por plataformas, regulação do trabalho por plataformas, modo de produção capitalista, circulação do capital, neoliberalismo, rentismo e financeirização, trabalho e inteligência artificial, discursos das plataformas, materialidades e infraestruturas do trabalho por plataformas, alcances e limites da racionalidade empreendedoras, relações de gênero, raça e outros marcadores sociais no trabalho por plataformas, saúde e trabalho por plataformas, lutas de classes e trabalho por plataformas, desigualdades incrustadas nos algoritmos projetados pelas/nas plataformas, consumo de plataformas. E sempre vai faltar alguma coisa. Nas nossas próximas colunas no Blog da Boitempo, aos poucos vamos descortinando e repensando alguns dos temas acima. Beijinhos científicos!

***

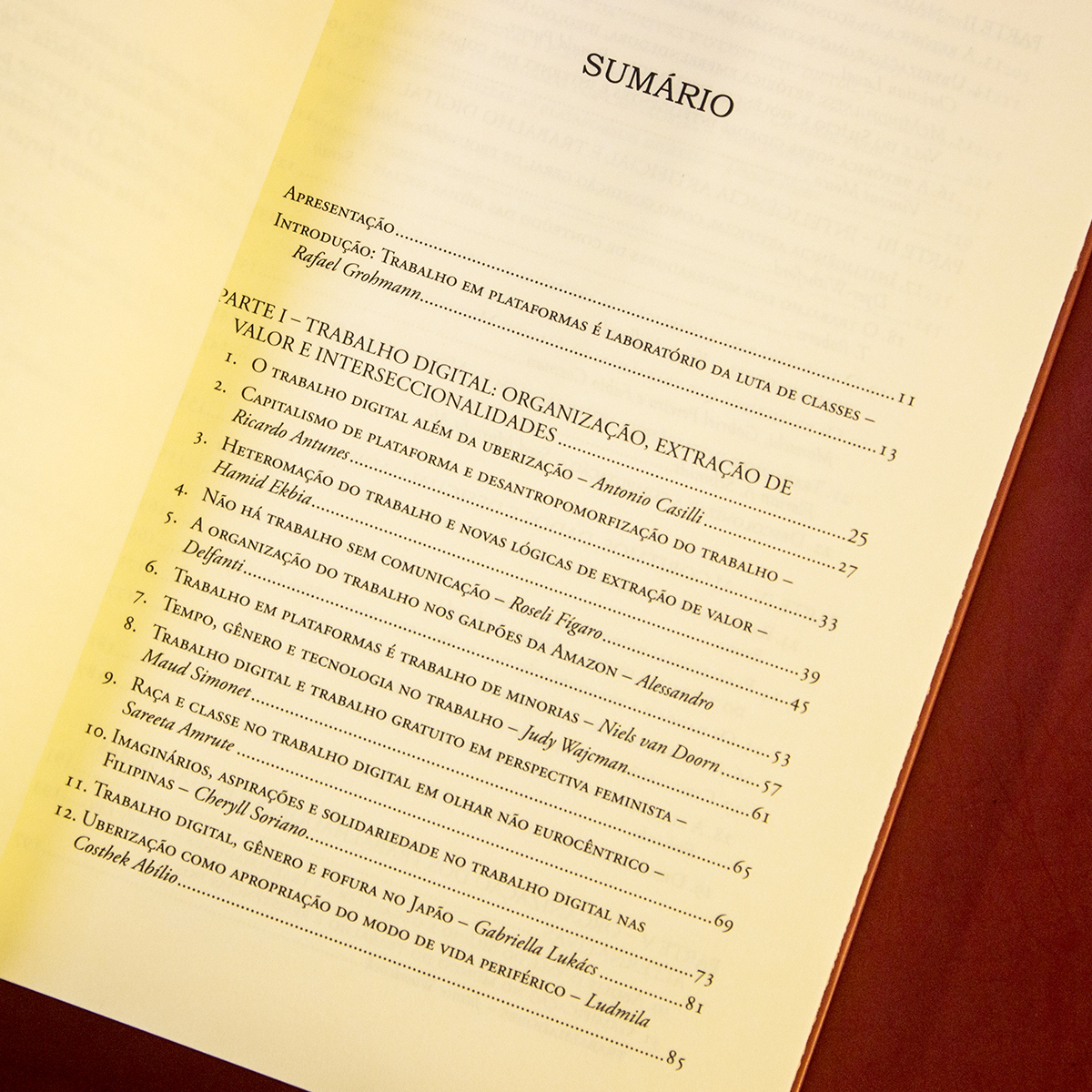

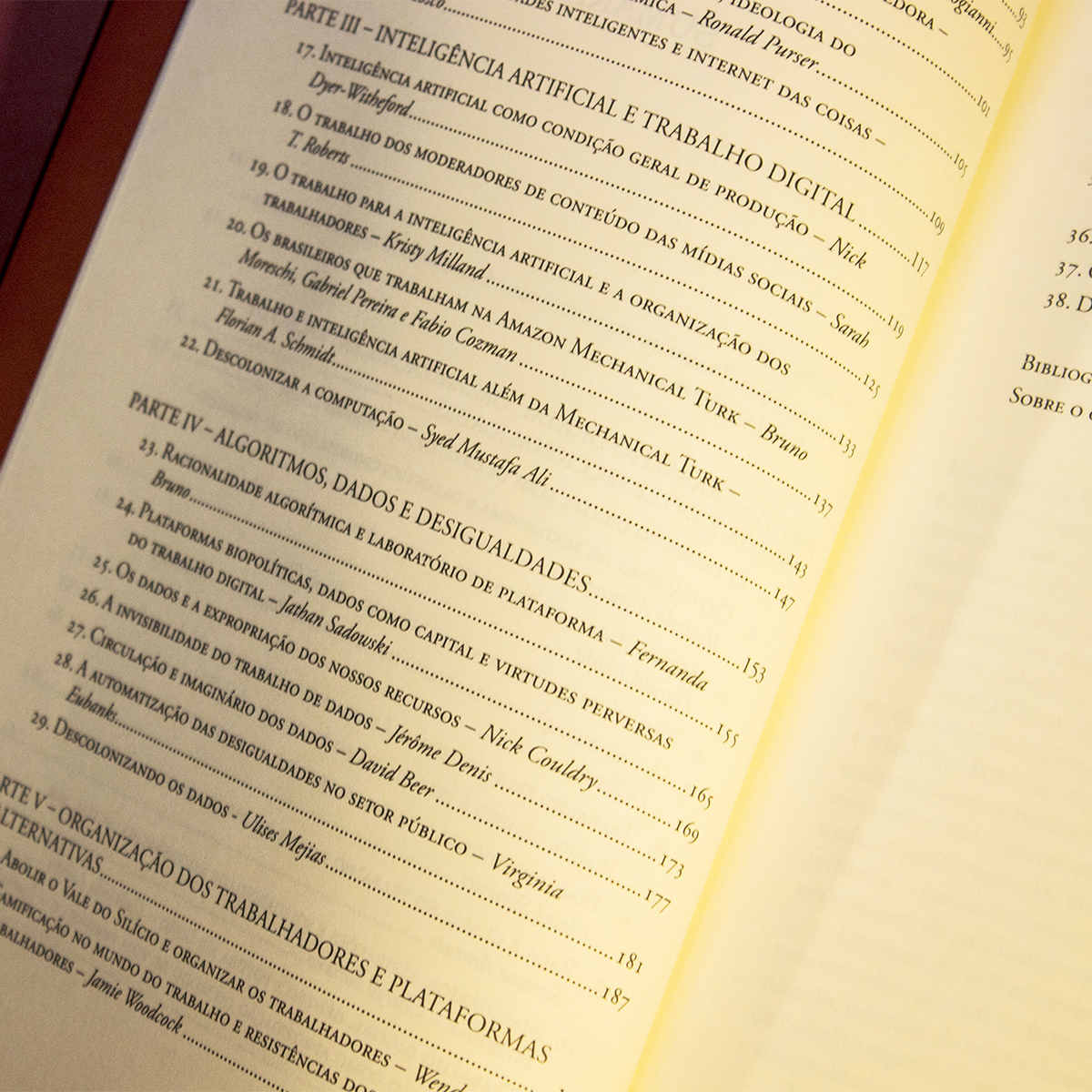

Rafael Grohmann é organizador de Os laboratórios do trabalho digital: entrevistas, obra que traça um panorama dos estudos sobre trabalho e tecnologia por meio de 38 entrevistas com os principais pesquisadores da área no Brasil e no mundo, como Virginia Eubanks, Jamie Woodcock, Ursula Huws, Ludmila Costhek Abílio e Ricardo Antunes. Uma das várias lições deste livro é que o cenário atual do trabalho em plataformas não é inevitável como aparenta ser; é, pelo contrário, um laboratório.

Confira também o comentário de Ruy Braga sobre o livro aqui no Blog da Boitempo.

***

Rafael Grohmann é professor de mestrado e doutorado em comunicação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). É coordenador do Laboratório de Pesquisa DigiLabour e do projeto Fairwork, vinculado à Universidade de Oxford, além de pesquisador do projeto Histories of Artificial Intelligence: Genealogy of Power, da Universidade de Cambridge. É organizador de Os laboratórios do trabalho digital: entrevistas (Boitempo, 2021). Colabora com o Blog da Boitempo mensalmente.

Deixe um comentário