#2018M: desafios para as lutas das mulheres

A linguagem e as formas de atuação dos coletivos de mulheres da atualidade nascem de um profundo desencanto com os limites da política democrática dos últimos 30 anos. Mas nascem também, de maneira ambivalente, de um ambiente político referenciado pela construção de direitos sociais que se tornou possível com a democratização.

Ato do 8 de março em São Paulo em 2017 (Foto: Júlia Dolce/Brasil de Fato)

Por Flávia Biroli.

A experiência histórica de luta das mulheres é feita da crítica aos limites de sistemas políticos e de direito que as excluem, que as posicionam como corpos que precisam ser regulados ou protegidos, recusando a elas a condição de sujeito.

As demandas por maior participação das mulheres como sujeitos políticos ganharam mais espaço no debate público nas últimas décadas, mas ainda encontram resistências. A recusa a tratar as mulheres como pares, a ouvi-las e incorporá-las às disputas políticas em pé de igualdade, continua presente de diversas formas. No processo eleitoral, o menor acesso a recursos para as campanhas políticas, o menor tempo de exposição na mídia (na propaganda política e no noticiário) e as formas de assédio sofridas no ambiente partidário são alguns dos dispositivos que colaboram para a atualização de sua exclusão. No cotidiano, a divisão sexual do trabalho, com a manutenção da responsabilização desigual de mulheres e homens pelo cuidado das crianças, dos idosos e, de maneira mais ampla, pela vida doméstica e pelos laços familiares e afetivos, incide na socialização de meninas e meninos e reduz o tempo e os recursos para que tomem parte da vida pública.

Como o patriarcado é racializado, a exclusão ampla das mulheres se combina a mecanismos de controle e marginalização da população negra, resultando em um Estado que exerce a violência contra as mulheres seletivamente, assim como faz vistas grossas também de maneira seletiva à violência que as atinge no seu cotidiano. Para se compreender como isso se dá, é preciso olhar para a condição das mulheres e para o Estado a partir das experiências das mulheres negras periféricas, das mulheres indígenas, dos seus corpos e também dos corpos de seus filhos e de seus companheiros.

Essa história não é nova. Ela é a história da seletividade de normas e instituições, que nas sociedades capitalistas existe mesmo em períodos nos quais funcionam regularmente e podem ser caracterizadas como democráticas. É a história de como as dimensões garantidoras do Estado se apresentam em conjunto com suas dimensões violentas, voltadas para a manutenção e reprodução de relações de dominação.

Entendo, no entanto, que há algo de específico no contexto que hoje vivemos. O fechamento das democracias se estabelece na combinação entre o esvaziamento dos procedimentos e instituições da democracia liberal, como no processo de golpe parlamentar ocorrido no Brasil, e o avanço da racionalidade econômica sobre os fundamentos da política democrática e da própria vida relacional, impondo novas formas de precarização da vida, dos laços e das possibilidades de ação conjunta. No Brasil e em toda a América Latina, é preciso adicionar a esses processos a militarização e a reação conservadora. Processos já conhecidos de militarização parecem ampliar-se na América Latina, como forma de contenção dos conflitos sociais em sociedades profundamente marcadas por desigualdades. Sua relação com contextos nacionais específicos precisa ser analisada. Ao mesmo tempo, a “politização reativa”, para recorrer à noção utilizada pelo sociólogo argentino Juan Marco Vaggione ao analisar a ofensiva contra a agenda de gênero, mobiliza noções e categorias dos próprios movimentos para deslegitimar sua condição de atores políticos coletivos. Trata-se de um tipo de violência política que se desdobra em violências de diferentes tipos contra atores coletivos e individuais, especialmente ativistas e defensoras de direitos humanos que colocam em xeque uma ordem moral conservadora e os limites de uma cidadania pautada pela sua exclusão.

Embora os limites sejam significativos e as disputas sejam desequilibradas, os movimentos sociais visados pela ofensiva coletiva avançaram nas suas pautas e na legitimação de suas demandas ao mesmo tempo que mudanças cotidianas nas relações de gênero e na vivência das identidades raciais se estabeleceram. Uma rápida análise dos coletivos de mulheres, na sua diversidade (mulheres negras, lésbicas, trans, mulheres trabalhadoras, secundaristas, trabalhadoras do sexo, mães que lutam por justiças para seus filhos, mulheres da periferia e das universidades por todo o país, mulheres indígenas e quilombolas, e sem dúvida essa é uma amostra limitada), permite perceber que sua linguagem e suas formas de atuação nascem de um profundo desencanto com os limites da política democrática dos últimos 30 anos. Mas nascem também, de maneira ambivalente, de um ambiente político referenciado pela construção de direitos sociais que se tornou possível com a democratização. Podem ser vistos, ainda, como novas traduções da potência de movimentos que se fortaleceram na construção de um ambiente político transnacional mais sensível a suas agendas, a seus corpos, a suas formas de interpelação do direito e do Estado.

Dois eventos que fazem aniversário em 2018 podem nos ajudar a reunir elementos para pensar o momento que vivemos. Fazem 30 anos, neste ano, a Constituição de 1988 e o I Encontro Nacional da Mulher Negra.

A nova carta constitucional igualou pela primeira vez os direitos e obrigações de mulheres e homens, tornou o racismo um crime inafiançável e estabeleceu as bases para um pacto social de caráter distributivo ao criar o Sistema Único de Saúde e um sistema de proteção social que responde, em alguma medida, às desigualdades profundas do país e às vulnerabilidades diferenciadas das pessoas. Não tenho como me alongar, são apenas alguns destaques. O que me interessa aqui é apontar para o fato de que a atuação de movimentos sociais, acumulada na resistência à Ditadura, teve efeitos em um processo político desigual e desequilibrado. Após a promulgação da Constituição, as lutas pela efetividade dos direitos conquistados e pela construção de novos direitos esbarraram na manutenção da concentração de recursos econômicos e políticos nas mãos de poucos e na implementação de políticas neoliberais que, a partir dos anos 1990, significaram uma inflexão nas relações entre Estado, mercado e sociedade. A maior regulação pró-mercado e a privatização e economização de diferentes espaços e recursos socialmente relevantes, como a saúde e a educação, se estabelecem na direção contrária das garantias conquistadas no texto constitucional e das demandas feitas pelos movimentos feministas e de mulheres negras.

Faz também 30 anos, como dito anteriormente, que aconteceu o I Encontro Nacional da Mulher Negra, em Viçosa, no Rio de Janeiro. Desde então, os movimentos de mulheres negras se expandiram e se tornaram fundamentais na crítica aos limites da democracia. Expuseram e expõem ainda as ambivalências de uma democracia que as exclui e de um sistema de direitos que as viola. E atuaram, sistematicamente, em contextos que sempre lhes foram desfavoráveis.

Utilizando-se de todas as brechas abertas com o processo de democratização, em um contexto político no qual a pauta das mulheres e a pauta antirracista ganharam maior legitimidade internacional, as mulheres negras fizeram bem mais do que lutar por uma democracia efetiva. Elas definiram, nas suas lutas, qual é o horizonte democrático quando suas vidas, seus corpos, são levados em consideração.

Isso se deu de forma coletiva, é claro, desdobrando-se no fortalecimento da expressão pública dos movimentos, representada por organizações como a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), fundada em 2000, e por manifestações como a Marcha Nacional das Mulheres Negras, que em 2015 reuniu mais de 50 mil pessoas em Brasília. Algumas trajetórias individuais também colaboram para se resgatar essa atuação. Na Constituinte, Benedita da Silva (PT-RJ) tematizou a incidência do racismo e do sexismo sobre as mulheres negras e atuou pelos direitos das trabalhadoras domésticas, que seriam equiparados aos de outras trabalhadoras e trabalhadores apenas três décadas depois, em 2015 (PEC das Domésticas, 72/2013). Enraizada nos movimentos de mulheres e no desafio de, como mulher negra, produzir conhecimento sobre a ação conjunta do sexismo e do racismo no Brasil, Lélia Gonzalez, que fez parte da direção do Movimento Negro Unificado e coordenou o Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras, atuou no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), que foi protagonista na articulação dos movimentos em defesa dos direitos das mulheres na Constituinte. Atuar no âmbito estatal significava, como significa hoje ainda, disputar os sentidos do racismo, algo que ocorreu também em 1988, quando completavam-se 100 anos da abolição da escravatura e a Comissão da Mulher Negra do CNDM organizou a campanha “Mulher negra, 100 anos de discriminação, 100 anos de afirmação”, contestada pelo então Ministro da Justiça, que afirmava que no Brasil não havia discriminação racial (segundo o relato de Jacqueline Pitanguy, que presidiu o Conselho entre 1986 e 1989). A luta contra o racismo é também parte da organização do movimento das trabalhadoras domésticas, que pode ser iluminado pela trajetória de Creuza Oliveira, secretária geral da Federação das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad). São três mulheres que atuaram em dimensões diferentes da política e da resistência, expondo o caráter limitado da democracia brasileira.

Os 30 anos da Constituição de 1988 se completam, no entanto, em um momento de fechamento ainda maior dessa mesma democracia, caracterizado, como dito anteriormente, pela redução da permeabilidade do sistema político às demandas populares, pela mercantilização de todas as esferas da vida e pela militarização. Para as mulheres, e em especial para as mulheres negras, a construção democrática nunca foi uma porta aberta. E hoje é sobretudo nos seus corpos e no de seus filhos que se inscrevem lógicas perversas, atualizadas, de exploração e de violação. A linguagem e as formas de atuação dos coletivos de mulheres da atualidade nascem de um profundo desencanto com os limites da política democrática dos últimos 30 anos. Mas nascem também, de maneira ambivalente, de um ambiente político referenciado pela construção de direitos sociais que se tornou possível com a democratização.

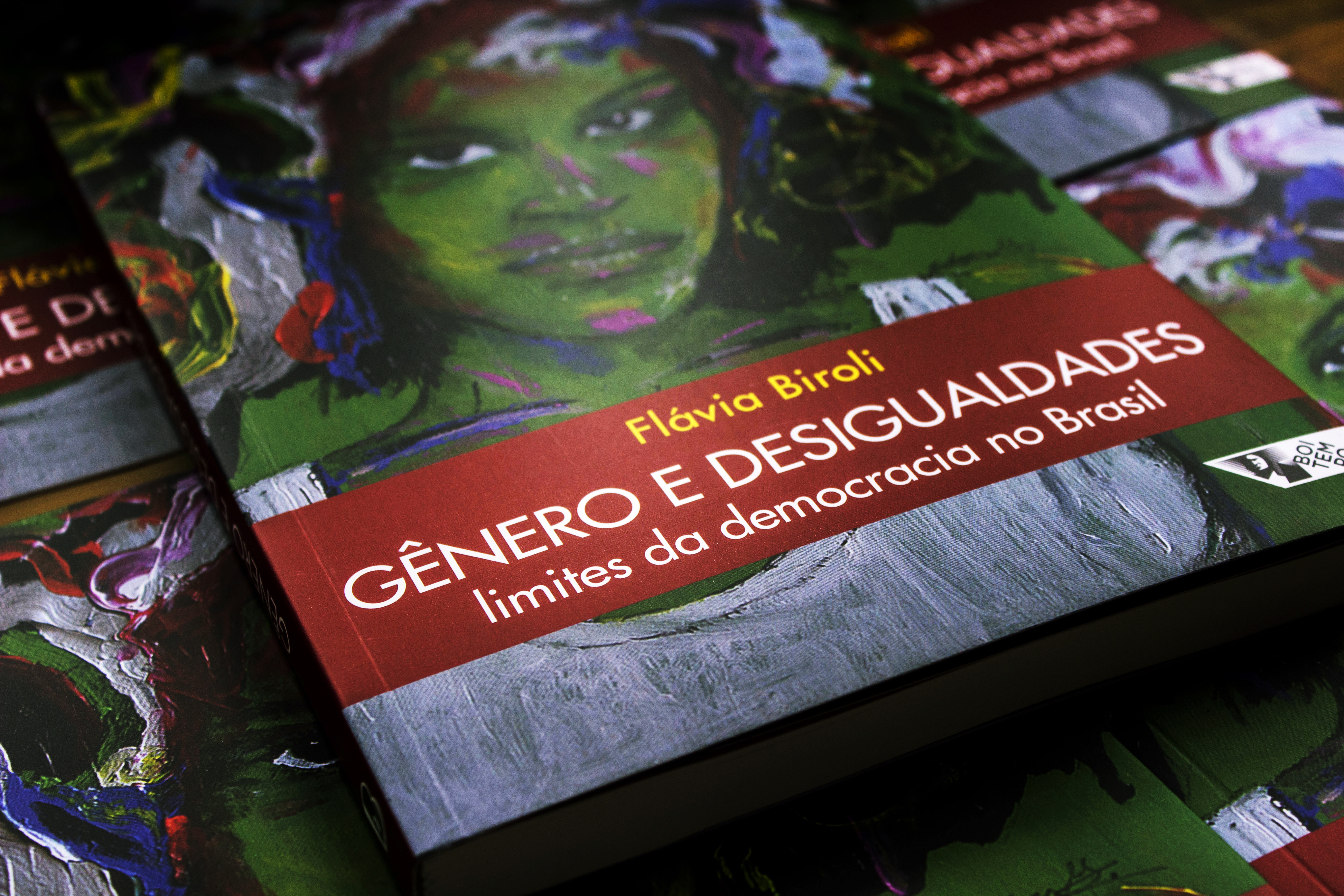

Acaba de chegar da gráfica o novo livro de Flávia Biroli: Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil!

“Há livros que são importantes para a discussão acadêmica e para os movimentos sociais, mas há outros que são mais do que importantes, são absolutamente essenciais, como é o caso deste.” – Céli Pinto

“As cinco dimensões analisadas nesta obra – divisão sexual do trabalho; cuidado e responsabilidades; família e maternidade; aborto, sexualidade e autonomia; feminismo e atuação política – permitem ver como, apesar de alterações significativas neste quadro, o lugar das mulheres permanece subalterno, interpelando os limites da democracia.” – Albertina de Oliveira Costa

Onde encontrar?

- Amazon

- Livraria da Travessa

- Saraiva Online

- Livraria Martins Fontes

- Livraria Cultura

- Cia dos Livros

- Loja da Boitempo

***

Flávia Biroli é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde edita a Revista Brasileira de Ciência Política e coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades – Demodê, que mantém o Blog do Demodê, onde escreve regularmente. É autora, entre outros, de Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil (Boitempo, 2018), Autonomia e desigualdades de gênero: contribuições do feminismo para a crítica democrática (Eduff/Horizonte, 2013), Família: novos conceitos (Editora Perseu Abramo, 2014) e, em co-autoria com Luis Felipe Miguel, Feminismo e política: uma introdução (Boitempo, 2014). Escreve mensalmente para o Blog da Boitempo, às sextas.

Deixe um comentário