As manifestações, o discurso da paz e a doutrina de segurança nacional

Por Edson Teles.

Por Edson Teles.

Experimentamos nas últimas semanas as maiores manifestações populares dos últimos 20 anos, fato marcante do processo de construção da democracia por levar às ruas uma enorme quantidade de pessoas. Estes acontecimentos ensejaram as mais variadas tentativas de apropriação ou denegação dos movimentos, os quais, a despeito disto, se alastraram por todo o país, alcançando até mesmo os cantos do interior brasileiro.

Principalmente a partir do momento em que as manifestações ganharam proporções gigantescas a variedade de propostas e denúncias foi enorme, quase tão grande quanto a quantidade de sujeitos políticos presentes nos atos. Palavras de ordem e demandas distintas como: “vem pra rua vem, contra o aumento”; “enfia os 20 centavos nos SUS”; “contra a PEC 37”; “contra os gastos abusivos com a Copa do Mundo”; “quando ficar doente leve seu filho a um estádio”. Apesar das várias proposições que podiam ser lidas nos cartazes (um dos principais meios de mensagem durante as manifestações), a questão que mobilizou e ganhou o Brasil, especialmente as grandes capitais e cidades, foi o aumento dos preços das passagens do transporte urbano, especialmente em face da baixa qualidade do serviço oferecido.

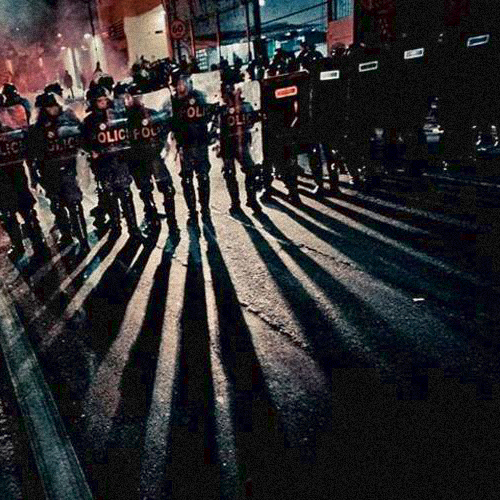

As manifestações se iniciaram com os atos convocados pelo Movimento Passe Livre, que já havia feito ações semelhantes em anos anteriores. Nas experiências passadas, tal como nestas últimas, a resposta do Estado foi a repressão policial. E foi após a violenta repressão da Polícia Militar de São Paulo no dia 13 de junho que as grandes concentrações ocorreram.

É significativo que tenha havido, muito devido à grande mídia e por parte de suas análises políticas, a justificativa para a repressão do Estado a partir da violência de “vândalos” e “desordeiros” que, ou queriam desestabilizar os governos, ou não visavam qualquer ação política e simplesmente queriam roubar e prejudicar a vida social. Contra a violência dos manifestantes adotou-se, além do gás lacrimogêneo, da bomba de efeito moral e das balas de borracha (às vezes, um cassetete ou tiro de arma de fogo), o discurso da pacificação e da confraternização política dentro dos parâmetros da ordem.

Esta cena da violência do Estado autorizada para impor a paz e a reconciliação entre os brasileiros (os verdadeiros, é claro) já nos é velha conhecida. Para não nos estendermos à história do Brasil colônia e império, ou da República, podemos nos referir diretamente à experiência das graves violações de direitos humanos cometidas por agentes públicos durante a ditadura militar (1964-1985). Sob a justificativa de combate ao comunismo e aos subversivos, os militares organizaram junto com setores da elite brasileira um forte aparato repressivo, com base na Doutrina de Segurança Nacional.

Durante os anos de Guerra Fria incrementaram-se a substituição das declarações de estados de exceção por doutrinas de segurança nacionais, tornando-as técnica de governo. A Doutrina de Segurança Nacional surge nas Forças Armadas a partir dos contatos com os militares norte-americanos, desde as ações da Força Expedicionária Brasileira (FEB), ainda na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, sua elaboração e divulgação em discurso ideológico nacional ficaram sob o mando da Escola Superior de Guerra (ESG), uma das instituições que mais formaram militares para os principais postos de mando na ditadura.

Buscando, além de bloquear qualquer iniciativa política de crítica ao regime, eliminar aqueles que se engajassem em nesta luta, os criminosos da ditadura prenderam, bateram, torturaram, mataram e desapareceram com os corpos de centenas de opositores. Quando, em 1979, o Congresso dominado pelo regime militar votou a Lei de Anistia, o Estado interpretou esta Lei como válida para tornar inimputáveis os crimes contra a humanidade praticados pelo Estado. Alegava-se, à época e durante as décadas seguintes, a tese de que nos anos 60 e 70 dois lados extremos e radicalizados estiveram em confronto, ou seja, os militantes da luta armada de resistência à ditadura e os agentes torturadores dos aparelhos repressivos das Forças Armadas. Nesta versão da história recente, a violência se justificava como meio de conter a ação ‘terrorista’ dos subversivos e a ocorrência dos ‘poucos’ excessos cometidos pelo Estado teriam como causa a desobediência de alguns agentes de segurança.

Nas manifestações pela Tarifa Zero e pelo cancelamento dos aumentos das passagens, o Estado novamente alegou a necessidade de conter a violência, agora dos “vândalos” e “desordeiros”, para autorizar a violência indiscriminada contra os manifestantes, imprensa e qualquer pessoa que saia às ruas nos dias e espaços destes palcos políticos. E quando, estupefata, a sociedade reaje ao “abuso da violência”, os secretários de segurança pública vêm a público reconhecer os excessos e dizer que os casos serão encaminhados para as ouvidorias das polícias. Cabe notar que a repressão aos movimentos sociais é ação comum do Estado democrático. Pouco mais de um ano atrás, a mesma “sociedade estupefata” falava de Pinheirinho e a invasão de universidades pela PM.

Lembremos que na Lei de Anistia de 1979 e nas leis subsequentes sobre os crimes da ditadura (lei de reconhecimento dos desaparecidos e mortos de 1995; lei de indenização via Comissão de Anistia, de 2002; e, lei de criação da Comissão Nacional da Verdade, de 2011) a palavra recorrente e presente em todas as leis foi “reconciliação”, acompanhada do discurso da pacificação. Como exemplo, poderíamos citar, para ser breve, o discurso adotado nos papéis da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, que têm como assinatura o lema: “Comissão da Anistia, a comissão da paz!”; ou ainda, o artigo 1º da Lei de criação da Comissão da Verdade, na qual se lê que a Comissão tem por objetivo “a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional”.

E, em reação ao violento dia 13 de junho, não só a assustada elite brasileira, por meio de sua grande mídia, mas os principais representantes políticos, desde a presidência da República, passando por governadores e prefeitos, apelaram para o agressivo discurso da pacificação. Do ponto de vista de um governo de esquerda perde-se a significativa oportunidade de colocarmos em questão a estrutura repressiva e autoritária do Estado, existente desde sempre em nossa República, fortalecida com a ditadura militar e, por escolha dos principais partidos políticos e das instituições de governo, mantida e reforçada na democracia.

Houve, nas manifestações, a presença de pequenos grupos visando o ataque material a bancos, guaritas da polícia e prédios relacionados ao poder público (tanto do Executivo, quanto do Legislativo e do Judiciário). O alvo, por vezes, estendia-se ao comércio e à grande imprensa. Não é preciso uma análise profunda para dizer, ainda que possamos questionar os meios, que os alvos indicavam tratar-se de ações políticas e não de “arruaça”.

Contudo, se o pensamento conservador brasileiro tivesse razão em permitir ao Estado o trato destas ações por meio da repressão, isto não desencadearia as cenas que presenciamos e assistimos abundantemente. Estamos falando da farta utilização das tropas mais especializadas em violência urbana sendo utilizadas para reprimir, impedir e destruir um dos movimentos mais importantes da democracia nascida após a ditadura.

Além de tentar esmagar uma das maiores possibilidades de transformação social e política já experimentadas em nossa democracia, o Estado criou uma zona de anomia, cinzenta, em que não é possível distinguir a lei da sua ausência, na qual o democrático e o autoritário tornam-se indistintos. Trata-se da mais violenta novidade da vida social brasileira: milhares de pessoas se deslocando para o entorno de um estádio de futebol, com algumas sendo espancadas, enquanto outras, mostrando o ingresso na mão, passam correndo para um canto mais “pacificado” da cidade. Surreal.

A violência originária de determinado contexto político – que no caso da nossa democracia seria mais diretamente os traumas vividos na ditadura – mantém-se, seja nos atos de tortura ainda praticados nas delegacias, seja na suspensão dos atos de justiça contida no simbolismo da anistia, seja na repressão orquestrada contra os movimentos sociais. Tais atos delimitam o lugar de determinada política e criam valores herdados na cultura, tanto objetivamente, quanto subjetivamente – nas narrativas, nos testemunhos, nos sentimentos e paixões dos sujeitos subtraídos da razão política.

Notável foi a declaração do Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, do partido que teve cerca de 100 militantes mortos e desaparecidos durante a ditadura, em tom de ameaça logo após a violenta repressão da PM de São Paulo, ao dizer que o “governo não vai tolerar que nenhum tipo de movimento tente impedir a realização destes eventos”. Opa!?! Quem é o violento? Qual discurso é o agressivo? O da pacificação das bombas, balas de borracha e prisões ou o da ação política de transformação via a tomada das ruas e espaços públicos?

***

Sobre as manifestações de junho, leia no Blog da Boitempo:

Problemas no Paraíso, por Slavoj Žižek

O inferno urbano e a política do favor, tutela e cooptação, por Marilena Chaui

A criação do mundo revisitada, de Izaías Almada

Tarifa zero e mobilização popular e O futuro que passou, de Paulo Arantes

Pode ser a gota d’água: enfrentar a direita e avançar a luta socialista, de Mauro Iasi

A classe média vai ao protesto e A classe média vai ao protesto (II), por Pedro Rocha de Oliveira

A direita nos protestos, por Urariano Mota

A revolta do precariado, por Giovanni Alves

O sapo Gonzalo em: todos para as ruas, de Luiz Bernardo Pericás

A guerra dos panos e Técnicas para a fabricação de um novo engodo, quando o antigo pifa, por Silvia Viana

Fim da letargia, por Ricardo Antunes

Entre a fadiga e a revolta: uma nova conjuntura e Levantem as bandeiras, de Ruy Braga

Proposta concreta, por Vladimir Safatle

Anatomia do Movimento Passe Livre e A Guerra Civil na França escritos por Lincoln Secco

Esquerda e direita no espectro do pacto de silêncio e Motivos econômicos para o transporte público gratuito, por João Alexandre Peschanski

***

Para aprofundar a discussão sobre a herança social, política e cultural da ditadura militar, recomendamos a leitura de O que resta da ditadura: a exceção brasileira (Boitempo, 2010), coletânea de ensaios organizada por Edson Teles e Vladimir Safatle. A versão eletrônica (ebook) está à venda pela metade do preço do livro impresso. Compre nas livrarias da Travessa, Saraiva e Gato Sabido.

Edson Teles é também autor de um dos artigos que compõe a coletânea Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas, que tem sua versão impressa vendida por R$10 e a versão eletrônica por apenas R$5 (disponível na Gato Sabido, Livraria da Travessa e outras).

***

Edson Teles é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), é professor de filosofia política na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Pela Boitempo, organizou com Vladimir Safatle a coletânea de ensaios O que resta da ditadura: a exceção brasileira (2010), além de contar com um artigo na coletânea Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas (2012). Colabora para o Blog da Boitempo mensalmente, às quartas.

Professor…

É inquestionável que a violência conquistou tanto a mídia e a atenção do público como um motivo de preocupação crítica. Aproveita-se a imaginação do público, sem qualquer ajuda de grupos de defesa ou partidos representativos. Pesquisa de opinião e após pesquisa de opinião mostram que os brasileiros não detém de fato uma pauta consistente que passe a emergir como o topo de sua lista de preocupações. Mas quão longe estamos para a compreensão do fenômeno da violência (aqui faço a inserção da violência abrupta praticada pelos políticos e a violência moral) E qual o papel que pode (ou não) os meios de comunicação desempenhar nesse processo? Só de mídia ninja ninguém se sustenta. Afinal, não há neutralidade em comunicação. O apoio das grandes mídias de forma ampla causam espécie, pois sabemos que boa parte das “inteligências” do jornal são subsidiados pelo capital.

CurtirCurtir